因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

按照职工带薪年休假条例,职工只要累计工作满一年以上就可以享受带薪年休假,根据工作年限不同分别是5天、10天和15天。

带薪年休假属于法定的一种假期,是用人单位有自主安排的权力,当然最好征求职工意见。

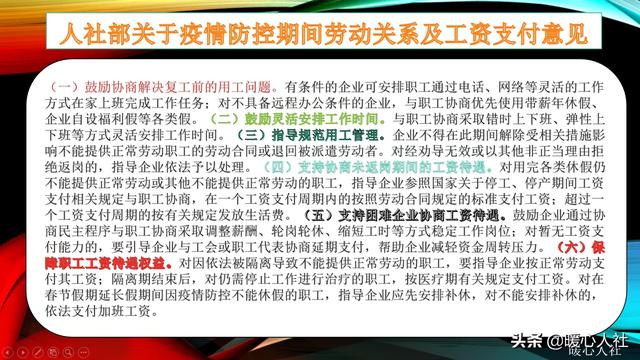

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以后,人社部出台了《关于疫情防控期间劳动关系及工资支付意见》,明确有条件的企业可以安排职工通过电话网络等灵活的方式在家上班完成工作任务。对不具备远程办公条件的企业,可以与职工协商,优先使用带薪年休假、企业自设福利价等各类假期。带薪年休假由于企业是自主安排,当然职工在家休假的时间应当优先扣减带薪年休假了。

扣减完的带薪年休假以后,如果企业有相应的不扣工资的福利假期,也可以继续抵扣。全部抵扣完毕,要看是职工不愿意上班还是劳动者不愿意上班了。

如果劳动者不愿意上班,应当按照事假计算。正常情况,如果单位没有不扣工资的事假,那么所谓的事假不发工资是正常的。注意:如果连续事假超过一定时间,或者没有经过用人单位同意(这属于旷工),用人单位可以按照有关规章管理制度解除劳动合同,不用支付经济补偿金。

如果用人单位安排劳动者休假,又没有提供出正当名称,这实际上是属于待岗。按照国家《工资支付暂行规定》。非劳动的原因造成单位停工停产,在一个工资支付周期内的,用人单位应当按照劳动合同的规定支付劳动者工资。如果超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准。如果没有提供正常劳动则按照国家有关规定办理。各省市也有自己的工资支付的法律法规,只要不违反国家规定,遵照当地执行。

实际上一般来说,待岗的话,第1个工资周期工资待遇不变。这个意思指的是休完所有带薪年休假、单位福利假以后开始计算的工资支付周期。如果带薪年休假是15天,那么应该从休完带薪年休假以后,计算30天的正常工资。如果超过一个工资支付周期,一般是发放工资不低于70%~100%的最低工资标准。比如说山东省是不低于70%最低工资,青岛市是80%,上海市是100%

另外,如果是病假,则走的是另外一类工作途径。病假工资一般不低于最低工资的80%。病假时间是从3个月到24个月,根据实际工作年限和本单位工作年限不同而不同。一般的病假计算周期是6~30个月内的病假周期。

如果是因为感染新冠病毒,则应当按照我国《传染病防治法》的有关规定,法定隔离期和治疗期间,用人单位正常发放工资,还不算是病假。这也凸显出传染病跟普通疾病的不同。

根据《职工带薪年休假条例》的规定,职工请事假累计20天以上,且单位按照规定不扣工资的,职工就不当享受当年的年休假。累计工作满一年不满10年的职工,一年内休病假累计两个月以上,不休当年的年休假。累计工作满10年不满20年的职工,一年休病假累计三个月以上,不休当年年休假;累计工作满20年以上的职工一年休病假,累计4个月以上,不休当年年休假。

如果是从今年2月份休到今年6月份了,今年的年休假基本上就泡汤了。如果还能回去工作,那简直是非常幸运的事情了。否责,还是抓紧找工作吧。

因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

每个公司的休假模式不一,可以接合实际,进行带薪休假

因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

根据疫情期间工资支付情况如下规定:

1.在春节假期延长假期间因疫情防控不能休假的职工,企业应先安排补休,对不能安排补休的,应依法支付加班工资。

2.在疫情防控期间受政府采取的相关防控措施影响不能提供正常劳动的职工,企业不得解除与职工的劳动合同,用工单位也不得将劳务派遣职工退回劳务派遣单位。

3.在受疫情影响的延迟复工或未返岗期间,对用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工,企业可以参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定与职工协商。

由此,若公司因疫情影响延迟复工,公司可以优先安排各类福利休假。若未安排年休假,则可以享受带薪休假。

因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

这个每个公司不一样吧!我公司疫情时休的假与年假无关的呢,感谢邀请!

因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

根据疫情期间工资支付情况如下规定:

1.在春节假期延长假期间因疫情防控不能休假的职工,企业应先安排补休,对不能安排补休的,应依法支付加班工资。

2.在疫情防控期间受政府采取的相关防控措施影响不能提供正常劳动的职工,企业不得解除与职工的劳动合同,用工单位也不得将劳务派遣职工退回劳务派遣单位。

3.在受疫情影响的延迟复工或未返岗期间,对用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工,企业可以参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定与职工协商。

由此,若公司因疫情影响延迟复工,公司可以优先安排各类福利休假。若未安排年休假,则可以享受带薪休假。

因新冠一直休假当年是否还有带薪休假当年?

这个根据每个俱乐部的情况来定,同时也要征求球员工会的意见。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。