刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

汉末三国时期的上庸,在大多数时间都不重要。

不过,在极短的一段时间内,他曾对刘备集团有着至关重要的意义。

几乎被人遗忘的角落今天,许多三国游戏的剧本中,开局时,上庸是一座空城。

这个设定虽然略显夸张,但也是有些符合当时情况的。

群雄割据时,上庸及东三郡,确实是几乎被人遗忘的角落。

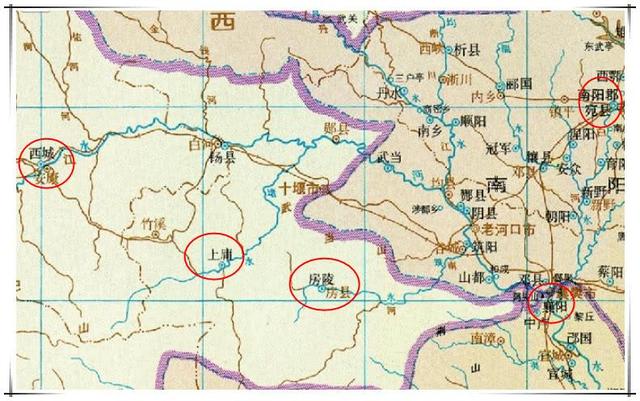

上庸、西城、房陵,原是汉中郡治下的县。

群雄割据时,该地由申仪、申耽兄弟率领的数千家统治。

他们虽然依附于张鲁,但基本保持着自治状态。

曹操平定张鲁后,该地归附了曹操控制下的朝廷,曹操出于全局考虑,将三县从汉中郡中分出,升级为郡,并由益州划入荆州。

尽管做出了重大调整,但曹操依然没有经营东三郡,该地依然保持着自治状态。

可以说,很长时间内,抢地盘抢人口热火朝天的群雄,都几乎遗忘了上庸。

这也难怪,该地在今天的神农架地区,山岭多,交通不便,地方偏僻,经济落后,统治成本高,确实不是用武之地。

然而,在占领汉中后,刘备却对该地高度重视。

有心经营东三郡的刘备赢得汉中之战后,刘备立刻部署了对东三郡的进攻。

宜都太守孟达自秭归出发,攻取了房陵,随后,刘备又派刘封自汉中沿沔水东下,会合孟达,会攻上庸。

最终,刘封、孟达的联合打击下,申耽投降,刘备军夺取了东三郡。

随后,刘备投入了相当资源经营东三郡。

一方面,刘备自然也是在征了申耽等人家属为人质的前提下,任命申耽为征北将军,继续拉拢申耽、申仪等人,以稳固对东三郡的统治。

另一方面,刘备又以刘封、孟达,继续坐镇该处,经营此地。

刘封,是刘备的义子,在益州之战、汉中之战中多有战功;孟达,也极具才能(后来魏国人称他有乐毅之量,卿相之才),此前接替张飞为宜都太守,地位重要。

除镇守汉中的魏延外,可以说这两位是当时中生代将领中最杰出的代表。

而且,刘封、孟达留镇此处,可不只是意味着安插了两个人哦!

不投入相当兵力、人口,如何压制申耽、申仪数千家呢?

刘封、孟达,带来的兵力,史书没有详细记载。

不过,可以明确的是,后来,刘封、孟达反目,光孟达带走的私人部曲就有四千余家。

可以说,为了经营东三郡,刘备不但安排上了义子、能将,更是迁入了相当人口。

一般来说,汉末时期的军阀,如果不是有心经营某地,是不会迁宝贵的人口到该地的。

尤其是:汉中之战时,曹操将汉中人口悉数迁走,刘备在汉中“得其地不得其民”。

这种情况下,刘备仍然将相当人口迁入东三郡,足见其经营之志。

汉中之战-失荆州:至关重要的“通道”之所以如此,是因为:当时的东三郡,对刘备集团意义重大。

当时的刘备,地跨益州及荆州部分地区。

荆州、益州,虽然挨着,但由于大山所隔,联络通道极少。

比较便捷的通道,只有两条:南面,三峡地区;北面,就是这个上庸了。

东三郡在手,刘备可以自汉中东出,与关羽夹击襄樊,直攻南阳。

东三郡不在手,不但北面通道没有了,即便是南面通道也失去了屏障。自东三郡沿江而下,可以直接威胁宜都!

因此,就防御而言,东三郡是宜都的北面屏障,东三郡、宜都有失,刘备集团益州、荆州的联络将断绝,被一分为二。

而且,这里是汉中与荆州地区的唯一直接联络通道。荆州地区、汉中的资源可以经此流通,无论是组织进攻,还是安排防御,都是必须的。

事实也证明了,上庸对与当时刘备集团的意义。

关羽攻襄樊,唯一可指望迅速增援的,只有驻于东三郡的孟达、刘封。

关羽败退后,随着宜都沦陷,东三郡又成为关羽唯一可能退回益州的通道。

遗憾的是,由于刘备集团内部协调不力,东三郡在整场战役中没有发挥作用。

“又不助羽”的刘封成了被问责的将领。

未及发挥的作用原本,东三郡是可以发挥更大作用的。

《隆中对》的规划中,刘备北伐,兵分两路,一路出汉中,取关中,一路自襄樊,向宛、洛。

东三郡,则是汉中、襄樊两个出发基地的连接处。

在当时的通讯、运输条件下,如果没有这个连接处,两路大军各自为战,彼此只能是“遥相呼应”而已。

而有了这个连接处,信息、兵员、物资可以便捷调动,两路大军彼此可以更统一的调度。虽是兵分两路,但却是统一的战线。

通过这里,两条战线可以通过内部调配,相互呼应。

可以说,如果关羽能夺得襄樊,东三郡,本是实现“隆中对”战略的连接处,能发挥巨大作用。

遗憾的是,关羽不仅未能夺得襄樊,而且,丢掉了其所占据的整个荆州部分。

如此,上庸等东三郡,意义大减。

失荆州后:意义大减关羽败亡后,上庸等东三郡的战略地位大减。

尽管上庸的地理位置,看起来到长安、宛、襄樊、洛阳的距离都不远。

然而,由于上庸地方贫瘠,交通不便,他只能承担起辅助的作用,无法单独承担起独自发起战略进攻的任务。

由于失去了荆州全境,东侧没有“主力”,自上庸进攻,哪里都攻不下。

而且,由于沔水在这一段水流湍急,“易进难退”,一旦不利,连全身而退的机会都没有。

因此,荆州丢失了,上庸已很难在进攻中发挥作用。

而从防守的角度看,东三郡的意义也不大。

一方面,守东三郡的难度太大,超出了刘备集团的能力。

上庸等地贫瘠,本就不便驻扎大军,防御兵力有限,且“山城初附”,内部不稳。

而在荆州丢失后,唯一距离上庸等地比较近的就只有汉中了。

汉中地区的人口已经尽被迁走,刘备只留了魏延率部分军队把守,汉中也没有大军。

魏延能守住汉中已经难得,又哪有能力支援东三郡呢?

因此,曹丕派夏侯尚、徐晃及叛变的孟达进攻东三郡时,得不到任何支援且自身实力有限的刘封除退走外,别无选择。

另一方面,丢掉东三郡对防守的影响也不算太大。

从地理位置上看,东三郡是汉中的侧翼,位置紧要。

然而,由于山势险阻,且河流湍急,魏延只需在相应关口部署防御,魏军也无法发挥。

因此,在失荆州后,东三郡的战略意义,大幅减弱,已不是必争之地了。

夷陵之战前后:不容忽视的威胁关羽丢掉荆州后,东三郡的意义大减。

然而,在一段时间内,他依然拥有相当的意义。

曹操去世,曹丕继位(魏王)时,东三郡尚在刘备之手。

曹丕继位后,将曹占荆州的治所由襄樊南撤到了宛。

其中原因,一则是因为襄樊地区在襄樊之战期间受到严重破坏;二则是因为东三郡可以威胁襄樊侧后。

夷陵之战时,东三郡也极大影响了刘备的进军节奏。

夷陵之战之初,刘备军进军顺利,迅速攻取了秭归等地。

然而,攻取秭归后,刘备盘踞了半年,才继续东进。

之所以在秭归停留半年,是因为:东三郡已为曹丕所得。

当年,孟达就是从秭归出发,攻打房陵,进军东三郡的。

反过来,曹丕也可以自东三郡的房陵南下,直接攻秭归。

因此,刘备在夺取秭归后,被迫停下,经营秭归,并做出调整,让黄权率军在江北监视曹军。

停留在秭归数月之久,给了东吴调整的时间,分黄权到江北,也分散了蜀军的兵力。

可以说,丢掉东三郡,对刘备夷陵之战的影响是不容忽视的。

夷陵之战前后,上庸等地意义不如从前,但依然起着不容忽视的作用。

这是因为:当时,吴蜀翻脸,魏吴表面合作内心相互敌对,三国处于互不结盟的形势。

因此,此时的东三郡,对魏、蜀来说,都是各自的“侧翼威胁”,虽然威胁等级不如从前,但不能忽略。

而在吴、蜀复盟后,东三郡的意义再次大幅降低。

难为主,可为辅吴蜀复盟后,上庸等地的战略意义再次发生变化。

当时的上庸等地,地处三国交接之处。

魏军在这个方向攻蜀,后方容易受到吴军的威胁,绝不是理想的主攻方向。

同样,对蜀军来说,攻上庸等地,不但在军事上不利,也容易引起不必要的外交麻烦。

蒋琬主政时期,曾认为:诸葛亮北伐,每每走秦岭,运输不便,不如沿沔水下上庸,攻襄樊、宛。

然而,还没有出发,就被费祎、姜维等人劝阻了。

原因有二:1、易进难退。2、外交猜忌。

东三郡靠近宛、洛这些魏国的中心地带,魏军可以迅速投放强大兵力到该处(如司马懿平孟达)。

蜀军向这个方向发展,打开局面的概率很低,而且,一旦不利,很难退军,蜀军主力就要交代在这里了。

同时,蒋琬造大船,也给吴蜀联盟带来了不必要的猜忌。

蒋琬造大船时,东吴将领曾经上书孙权,认为蒋琬要攻打东吴,幸亏孙权相信蜀国没有攻吴之意,并愿意以身家为蜀国作保,才使众将不再多说。

因此,上庸等地已不足为“主要方向”了。

然而,上庸等地却依然能够起到“辅”的作用。

魏灭蜀之战中,该处就有一路,沿沔水而上,进军至子午谷南口,掩护沿子午谷南下的一路魏军,并协取汉中。

难为主,可为辅。这就是上庸等地在当时战略地位的主要特征。

总体上,上庸等地的战略意义是随着形势的变化而变化的。

如果刘备同时在益州、荆州占据主导地位,那么,作为益州、荆州的北部连接处,该地是蜀北伐连为一体的关键,也是实现《隆中对》设想的关键。

如果刘备退出荆州,仅据益州,那么,上庸等地的战略意义将急剧降低,该地既不好守得主,也不好攻出去,意义不大。

刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

上庸是很重要的,是汉中的门户,而汉中又是蜀汉的咽喉!

诸葛亮北伐之所以出岐山就是因为上庸丢失,失去上庸后,面对蜀国孱弱的兵力,如果再分兵两路只能更加劣势,因此诸葛亮全力攻击西北,以马超的威名震慑当地部酋!

总体上诸葛亮的决策方向是对的,但客观上远离了东吴的配合,魏国可以更大规模调动兵力抵御诸葛亮!

尤其是魏军具有当时最强大的骑兵,而蜀汉的步兵在兵种上就处于劣势,两方的消耗魏国也全胜,因此造成诸葛亮的遗憾!

否则以上庸出兵可快速进军,同时以船只运送粮草,并与东吴达到密切的配合!毕竟江南地域不利于骑兵施展,由东吴战船牵制魏军,蜀汉可重夺荆州!

以诸葛亮的性格,志在许昌和汉室,因此将荆州分与东吴,据新野和宛城与上庸形成掎角之势,视机而动天下大势就难说了!

总之,上庸虽不富庶,但战略地位对受到压缩的蜀汉是至关重要的!

刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

三国时期的上庸,就是现在湖北省十堰市的竹山县和竹溪县一带。东汉末年,这一地区在当年是战略价值不高的汉夷杂处之地。

根据《后汉书·郡国志》的记载,上庸当时的人口在2~3万人左右。

PS:公元140年,汉中郡九个县的人丁统计总数为26万。

不过到了东汉末年,由于曹操在赤壁之战的失利,荆州被曹、刘、孙三家瓜分。当时刘备据南郡(现在的荆州市),曹操据荆州的襄阳地区(现在的襄阳市),形成了对峙局面。上庸这个夹在南郡、襄阳、汉中之间的偏远山区,因为曹刘争霸,就成了一个比较重要的必争之地。

当时如果是曹操占上庸,那么曹魏的中部军区和西部军区会连城一个整体,对荆州将会形成全面压制。

而如果是刘备占据上庸,那么汉中和南郡两块地盘就能连成一片,互为犄角,对襄阳产生严重的威胁。

所以,从当时的情况来看,上庸对刘备和曹操都有一定战略价值。相比之下,对刘备的价值更重要一些。

上庸+南郡,两路出兵夹击,刘备取襄阳会简单很多。

不过,上庸虽然对刘备更重要一点,但最早占领上庸的人,是曹操。他在灭掉了汉中的张鲁后,将整个汉中郡收入囊中。

曹操占领汉中郡后,做了如下行政变动:

①:将汉中郡的郡治所,由现在的安康市挪到了汉中市。

②:将汉中郡九个县一分为二,原汉中郡西面的六个县组成新汉中郡,归属曹魏的西部战区。(总司令夏侯渊)

③:东面的三个县(三块小盆地),划出益州刺史部,并入荆州刺史部,归属曹魏的中部战区。(总司令曹仁)

曹操的此举,很显然就是猜到了刘备可能会攻汉中,而汉中原郡治(现安康市)离刘备的主攻方向太远(阳平关和武都一线),不便于前线指挥,所以才搬到了离战场更近的南郑(现在的汉中市)。

由于搬了郡治之后,新的郡治又离上庸等地太远了,不便于指挥,所以上庸等三县便划入稍微近一点的荆州,由县升为郡,成为襄阳的西部屏障。(由县升郡的原因,是为了拉拢当地豪强效力,县长级别太低,郡守比较合适)

公元217年,刘备遣张飞、马超攻武都,汉中之战正式拉开序幕。

经过两年的大战,曹操被挤出汉中,灰溜溜的撤到了长安。

刘备取汉中西部六县后,随即就派遣刘封和孟达分别从益州和荆州方向攻入上庸。曹军当时已是溃败之势,这三县的地方官便直接投降了刘封、孟达。

刘封夺得上庸三县后,限于实力不足,没有能力把上庸的领导班子大换血,便没有调整曹操时期的治理策略,仍然是将西城(今天的安康市)和上庸(竹山县)交给当地豪强申仪、申耽管理。只有离襄阳最近的房陵才由刘备军直接管制。而这一部署,也为后来上庸的丢失埋下了祸根。

公元219年7月,即刘备派兵拿下上庸等地的次月,关羽发动襄樊战役,荆州的大军全员北上攻打樊城和襄阳。

当时如果驻守上庸的刘封、孟达手里的兵马多一点,其实是可以增援关羽的。因为刘备取上庸本来就是为此而服务的。

但是正如前面所说的,上庸当时实在是太贫瘠了,名义上是三个郡,实乃三个县,无法养活过多的大军。并且上庸地区又是汉夷杂处,老百姓的教化程度不深,当地豪强占山为王,是事实上的割据军阀,如果刘备驻军撤走了,上庸当地豪强很可能会起异心,再次投降曹操或者自立为王。

再加上关羽又提早出兵了,既没有给刘备准备时间,也没有给刘封、孟达准备时间,所以刘封、孟达后来,也就没增援关羽。

PS:刘备打赢汉中之战是公元219年5月,刘封和孟达取上庸是6月,关羽北伐是7月。兵败是11月初。整个襄樊战役与汉中之战的间隔太短,刘备元气没有恢复,这便是他没有增援关羽的原因。不是他不想增援,而是当时没有能力增援。

事后,关羽兵败荆州,刘封、孟达扯皮,内部起哄,孟达逃亡魏国,引魏兵攻上庸,刘封兵败逃亡,上庸三郡遂即就丢了。

之后,刘备再也没有占领过上庸。

这里顺带一说。

如果关羽在襄阳前线决定撤军时,直接往上庸方向撤,他其实是可以逃过一劫的。他当时没有往上庸撤,而是往荆州方向撤,是因为他不知道荆州已经丢失了。他以为荆州的守军还在固守,等着他回去救。结果他就自投罗网了。

总的来说,上庸三郡对于曹魏,有一定的战略价值,但是不大,只是用于防御刘备攻取襄阳的屏障;但是对于刘备来说,作用就大了。刘备若是在上庸站稳,曹魏在襄阳方向的压力就大了。

至于说后来诸葛亮没有再攻上庸,一方面是荆州已经丢了,上庸失去了助攻价值(仅从上庸方向出击,很难拿下襄阳);另一方面是诸葛亮调整了北伐思路,汉军向陇西和关中方向发展,上庸所在的东线不再是汉军的主攻方向。

最后再说说后续。

上庸被曹魏重新夺取后,蜀汉就一直没有再能够夺回来。诸葛亮死后,顶替诸葛亮的蒋琬曾经有过攻上庸的想法。因为他觉得诸葛亮从汉中北伐,难度太大。倒不如从汉中走水路,先攻取魏兴、上庸,再徐图中原。这大概是上庸最后一次出现在蜀汉集团决策者的眼中了。

今天有人曾分析过蒋琬的计划,认为这份计划的成功率高达九成希望。如果能成功,蜀汉就多了一条北伐的路径。汉军再北伐,既可东亦可向西,比诸葛亮的选择多了一条。

只不过这一建议被费祎否决了。因为费祎认为如果出兵不顺,退兵回来不方便。会给曹魏可乘之机,不划算。蒋琬还想再争取,可惜只过了一年,他就病逝了。

从费祎的角度来看,他的主张还是比较稳妥的。毕竟蜀汉的国力,实在是赔不起。

刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

蜀汉政权如果只想偏安一隅,那么上庸是无关紧要的,蜀汉政权如果想要统一天下,那么上庸无疑是至关重要的。

通俗意义上的上庸之地其实包括三个郡:上庸郡、房陵郡、西城郡,大概位置就是今天陕西、湖北、四川三省的交界处,包括湖北省十堰市下辖的房县、竹山县、保康县,以及陕西的安康市一带。

上庸三郡在当时也是荆州、益州、司隶州三州的交界外,虽然是地处偏僻,但是战略位置非常重要。这里也是春秋时期的晋、楚、秦三国交界处,战国时期的秦、楚、韩三国交界处,这里经常发生战争。

上庸的南边是荆州的南郡和益州的巴郡,上庸的北边是关中,上庸的西边是汉中,上庸 的东边是襄阳和宛城,汉水(当时叫沔水)从汉中经上庸流向襄阳,然后再南下流到武汉江夏再汇入长江。

而上庸存在真正意义,就在于刘备统一天下的雄心之下,上庸就是必取之地。

刘备在汉中之战后做的第一件事就是派出刘封、孟达攻占上庸三郡,为什么要夺上庸三郡?摊开地图看一下,就会明白,刘备拿下了汉中,就占领了汉水的上流,刘备又命令刘封和孟达攻占了上庸,就占领了汉水的中流,接下来关羽就发动了襄樊之战,而汉水正是穿过襄樊将襄阳和樊城一分为二,襄阳在汉水南岸,樊城在汉水北岸。

如果让关羽再占领襄樊,那么整条汉水将成为蜀汉的内河,在汉水南边不远处,蜀汉已经有一条长江作为连通荆州与益州的大动脉,再加上刘备准备夺取的汉水流域,就能看出公元219年前后,蜀汉政权的战略目的,就是打通汉水,作为北伐的前进基地。

由此可以看出,刘备在称汉中王之后,并没有闲着,而是进行了一系列的军事行动,目的就是打通汉水,而攻占上庸是其中至关重要的一环,因为上庸三郡不止只有一条汉水,而且上庸更近靠近曹魏的核心区域。

上庸的北边有着关中平原最南端的一个关隘---武关,当年刘备在反秦战争中第一个进入关中平原就是从武关进入的,而东汉末年的吕布被李傕、郭汜击败,就是从武关逃走的,武关可以说是关中平原南端的屏障。

当年刘邦之所以能顺利的还定三秦,除了从汉中正面北伐之外,刘邦手下还有部分军队是从武关攻进关中的,现在刘备拿下了汉中及上庸,如果不出意外的话,下一步刘备一定是攻打关中,那么上庸就是刘备攻打关中一颗极好的棋子。

别看刘备称汉中王这么风光,其实他统一天下的战略部署一直在进行之中,上庸除了能从武关攻进关中之外,还能跨过汉水,一路向东攻打曹魏的中部军区的宛城和襄樊。

宛城是洛阳的门户,也是曹魏三大军区之一的荆州军分区的司令部所在地,宛城的南边是与蜀汉交界的襄樊地区,再南边就是关羽镇守的荆州三郡,如果关羽北伐襄樊,那么上庸三郡就能威胁襄樊的左翼安全。

从上庸到襄樊有200公里左右,从上庸到宛城有280公里左右,从上庸到武关有300公里左右,从上庸到长安有450公里左右,如果以上庸为基地向这些地方进发,至少比汉中出发要近也方便得多,同时又能作为汉中的与襄樊的联络点存在。

刘备让刘封、孟达攻占上庸三郡,其实也是为了之后更重要的统一之战作准备了,也难怪刘封、孟达在接到关羽的请求出兵命令,居然拒绝了,刘封和孟达显然更加不敢破坏刘备的大战略,上庸之地可是刘备处心积虑想要进行统一之战的桥头堡。

就连关羽发动的襄樊之战也是在刘封、孟达攻占上庸之后进行的军事行动,襄樊之战很明显是一次呼应上庸之战的延续之战,也是刘备打通汉水大战略之下的第三步,第一步是拿下汉中,第二步是拿下上庸,第三步是拿下襄樊,现在两步都完成了,就差拿下襄樊了,刘备在下一盘很大的棋。

所以襄樊之战就是刘备命令关羽发动的一场打通汉水的最后一场战役,与上庸之战、汉中之战遥相呼应,是刘备统一天下的前哨战,可惜了,如果不是孙权偷袭荆州,导致关羽在襄樊前线溃败,刘备很有成功的可能性。

而上庸作为刘备打通汉水,统一天下前哨战的第二战,具有相当重要的战略意义,关键是上庸三郡已成功被刘封、孟达收入囊中,刘备有了进行下一点的基础,而上庸在整个战略中起的作用就是承前启后。

所以上庸对刘备进行的统一之战有着相当重要的作用,在刘备整体战略中有着至关重要的作用,是不可或缺的一场战役。

刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

刘备在取得汉中之战的胜利后,派刘封、孟达攻占了汉中东部的上庸地区。刘备将刘封和孟达部署在上庸,他们的部下有近万人。刘备将刘封和孟达部署在这里,自然有他的用意。这是跟上庸地区的战略地位有关。那么,上庸对于蜀汉有何重要之处呢?

一、上庸在三国历史上的作用。上庸被大家记住,主要是因为那个地方和一个人有关,这个人就是孟达。孟达与上庸的不解之缘,就是从汉中之战后开始的。当时,孟达夺取了房陵,接到刘备的命令,率领他的部下攻打上庸。为了确保拿下上庸,刘备专门派他的义子刘封率领军队,指挥孟达所部,一起拿下了上庸。刘封和孟达也就留驻在上庸,等待下一步的指示。

不久之后,刘封和孟达没有得到刘备的指令,却等到了关羽的求援信。关羽从荆州出兵,攻打襄樊。在利用当地秋雨连绵,汉水暴溢的机会,水淹七军后,关羽取得了辉煌的胜利。可是这个时候,关羽想要扩张战果,也陷入了兵力不足的窘境。为此,关羽向上庸的刘封、孟达连续写信求援,但是刘封和孟达以山城刚刚占领,不可动摇的理由,拒绝了关羽。

在东吴袭取荆州,关羽失败被杀后,孟达怕刘备追究责任,便以遭到刘封欺压的理由,率领部下投奔了曹魏。他在得到曹丕的器重后,带领曹军打败刘封,夺取了上庸。从此,上庸地区就落入了曹魏之手。上庸也就和其他房陵、西城两个郡为新城郡,孟达担任新城太守。

孟达在上庸镇守了一段时间,等到曹丕去世,他又首鼠两端,想回归蜀汉。在诸葛亮出兵发动第一次北伐前,他的动向被曹魏的司马懿得知。于是,司马懿当机立断,来不及向魏帝报告,就出兵占领了上庸,杀了孟达。

而司马懿镇守上庸期间,强化了曹魏对当地的统治。他将地方实力派申耽、申仪和他们的部属都迁移出境,免除了当地的背叛隐患。在诸葛亮第二次北伐后,曹魏对蜀汉发动了三路进攻。其中,司马懿的那一路,就是从南阳沿汉水溯流而上,出上庸进攻汉中。由于天气不利,连续下了三十多天的大雨,各地山洪爆发,使得魏军只得撤军。

在此之后,上庸最后一次映入大家眼帘的时候,就是蒋琬掌管蜀汉政务的时候了。蒋琬在接替诸葛亮的职位后,虽然采取休养生息的政策,但是心中依然想着北伐。他认为按照诸葛亮的策略,进攻关中,道路险峻,运输困难。虽然进行了多次北伐,也没有成功。所以,蒋琬决定攻打上庸。但是这个决定遭到了大家的反对,再加上刘禅、费祎和姜维的劝阻,蒋琬只得放弃了这个决定。从此,在整个三国时期,上庸就再也没有了声息。

二、上庸的地理特点与蜀汉对它的态度。我们看上庸在历史上的作用,就可以发现,它能够起最大作用的时候,就是在关羽北伐襄樊的时候。在这个时候,如果刘封、孟达抛弃个人得失,有大局观念,出兵增援关羽,就有可能改变历史。刘封和孟达的援军可以乘船顺汉水东下,几天内就能够赶到襄樊前线。有了刘封、孟达这支生力军,关羽就有可能扩张战果。最起码关羽不用抽调后方兵力,让公安、江陵轻易落入东吴的手中。这样,荆州就很可能不会丢失,关羽也不会败亡。

但是,自从荆州丢失之后,上庸对蜀汉就失去了意义。诸葛亮引诱孟达回归,到了他第一次北伐之前,为了配合他的北伐,不惜使用了反间计。他派人去曹魏投降,故意泄露了孟达回归的消息,使得孟达死于非命。从这里,我们可以看到,诸葛亮对于上庸的归属毫无兴趣,他只是利用孟达,为他的北伐服务。

而上庸落入了曹魏的手中,也并没有发挥出什么作用。可以说,上庸根本对汉中起不到任何威胁作用。只是在曹真的三路伐蜀时,司马懿从上庸出动过一次。可是那一次也因为天气原因,半途而废。从此,双方在上庸方向上,再也没有什么大的军事动作。

那么,造成这种情况的原因,主要是由于上庸的地理特点造成的。上庸的地理特点是,四面群山环抱,与四周的陆上交通十分困难。而在上庸的境内,有一条汉水横贯其中,水路交通十分便利。

这种地理特征,就造成了蜀汉从汉中出发,顺汉水进攻上庸容易。而曹魏从上庸出发,逆汉水进攻汉中困难。在历史上,刘封顺流而下,轻易地就夺取了上庸。而司马懿兵出上庸攻打汉中,却半路撤回就说明了这一点。从这里,我们可以看出,蜀汉想要占领上庸是比较容易的。但是,为什么蜀汉在丢失上庸后,就不再重视这个地区,去想要收复它了呢?

三、蒋琬的夺取上庸策略背后隐藏的真相。在上庸丢失后的漫长时间里,蜀汉没有人将目光投向上庸。诸葛亮的北伐,一直是针对关中、陇右的。直到蒋琬执政后,才将收复上庸提到了议事日程上来。蒋琬认为北出秦川困难太大,诸葛亮多次北伐都没有能够成功。所以他在汉水造船,准备顺流而下,夺取上庸地区。可惜这次行动因为蒋琬的身体多病,再加上蜀汉上下的反对,没有实现。

其实,蒋琬兵出上庸并不是仅仅为了夺取上庸而已,他的主要目的还是要改变进攻曹魏的战略方向。我们从他对刘禅的解释可以看到,他对伐魏的设想,是要和东吴配合。但是东吴作战总是虎头蛇尾,让蜀军无法配合。那么,蒋琬夺取上庸,又如何与东吴配合呢?

我们如果看上庸周围的地理环境,就能够看出,上庸唯一可行的作战通道,就是汉水。这是因为上庸四周环山,敌人很难打进来,可是自己也很难打出去。而利用汉水便利的交通条件,就能够杀出上庸。更重要的是,顺汉水而下,就是曹魏重要的战略支点襄樊,这才是上庸最大的战略地位。

如果蜀军夺取了上庸,它就在曹魏的侧翼埋伏下一把尖刀。如果东吴出兵北伐,曹魏的襄樊地区将处境极其困难。如果襄樊有隙可乘,蜀军乘船顺汉水而下,可以迅雷不及掩耳之势给曹魏以意想不到的打击。这才是蒋琬要夺取上庸的真实目的,也体现了蒋琬的战略眼光。仅仅从这一点来看,蒋琬不愧是诸葛亮的接班人。只可惜蒋琬的战略设想,因为他自身有病,再加上蜀汉上下的反对,未能实施。蜀汉也最后一次失去了北伐成功的希望。

我们从上面的分析可以看到,上庸真正的战略地位,就是配合荆州北伐。它可以利用自己的有利地理形势,变成从侧翼攻打襄樊的基地。在关羽北伐的时候,如果刘封、孟达配合关羽作战,上庸的战略地位马上就能够凸显出来。

当蜀汉控制的荆州丢失之后,上庸的战略作用也随之消失了。而且,由于上庸的地理特点,曹魏要从上庸出兵攻打蜀汉控制的汉中,就要逆流而上,十分困难。因此,蜀汉也不想去控制没有用处,而且丢失了对自己也没有威胁的上庸。在这种情况下,上庸就成为了一块不被大家重视的地区,没有人想要去争夺它了。

结语:刘封、孟达控制的上庸,对蜀汉的作用,是跟荆州密切相关的。当荆州控制在蜀汉手中时,上庸作为襄樊的上游要地,可以从侧翼给襄樊以巨大的威胁。当荆州出兵北伐襄樊的时候,上庸可以给荆州的部队以有力的配合。事实也是如此,当时刘封、孟达如果接受关羽请援的要求,可能已经改写了历史。

但是,当荆州丢失后,上庸对于蜀汉已经失去了意义。由于地理环境的限制,从上庸攻打襄樊,只能出动水军。如果没有陆路军队的配合,成功的可能性微乎其微。再加上从上庸出发攻打汉中,又要逆流而上,困难重重。司马懿曾经尝试了一回,遭到了失败。从此之后就不再做这样的尝试。因此,上庸掌握在曹魏手中,对蜀汉的威胁也是微乎其微。

因此,丢失了荆州的蜀汉,对于这样一个上庸,既对自己没有用处,又对敌人没有用处的地区,就不再关注了。虽然蒋琬想要改变北伐的战略方向,出襄樊与东吴配合,想夺取上庸。可是这个设想遭到了蜀汉上下的反对,被迫放弃了。从此,上庸就成为对双方都无关紧要的地区,从大家的眼帘中消失了。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

刘封,孟达实际上占据的上庸对于蜀汉至关重要么?

上庸对蜀汉最大的作用是可以从侧翼攻击襄阳,不过在关羽兵败以后上庸的作用就不大了。

建安二十四年,刘备夺取汉中以后,命宜都太守孟达率4000人马从秭归出发,攻打房陵。并派刘封从汉中出发,沿沔水而下,和孟达一起攻打上庸,上庸太守申耽归降。自此,蜀军夺取了房陵、上庸、西城3城。

上庸地处山区,地瘠民贫,人口稀少,单从自身价值来说,确实不大。但是从上庸出发,东面是襄阳,东北是宛城,可以从侧面威胁曹操所占据的荆州北部。考虑到此时关羽正奉命北伐襄樊,那么上庸的地理位置就很重要了。

首先,在上庸的蜀军可以配合关羽作战,夺取襄樊,从而威胁曹操统治的核心地区。其次,蜀军夺取襄樊以后,从汉中出发沿沔水可以直达襄樊,蜀汉控制的益州和荆州两部分就多了一条交通路线,而且这有利于从襄樊出发北伐中原。

所以在地理位置上来说,此时的上庸对于蜀汉非常重要。不过在关羽北伐襄樊失败,东吴袭取了荆州以后,上庸就是鸡肋了。

失去江陵等地以后,从上庸出发虽然还是可以攻击襄樊地区,但是缺乏配合。而且一旦战败的话,要撤退就是在沔水逆流而上,难度很大,运气不好就是夷陵之战的翻版。即使成功,夺取的襄樊也是夹在曹魏和东吴之间,容易遭到两面夹击,难以扩大战果。

所以在蜀汉后期诸葛亮死后,蒋琬执政时期虽然提出过再次攻占上庸,由此出兵攻打襄樊俄设想,但是却遭到了费祎等人的反对,最后无疾而终。

因此孟达叛变,魏国控制上庸以后,蜀汉一直没有出兵夺回上庸,就是因为此时的上庸对于蜀汉来说已经没什么战略意义了,可有可无。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。