项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

还真不怪诸侯们不帮项羽,他们是真的帮不上忙。

18路诸侯,大多数是打酱油的项羽分封的这18路诸侯,除掉汉王刘邦,剩下的17路中,绝大多数根本就帮不上忙。

1、连脚都没站稳的:

项羽分封的18个诸侯中,有7个,自己在本国都没站住脚。

(1)、齐地的三王:齐王田都、济北王田安、胶东王田市。

齐地最有影响力的人物,一直是田荣。

只不过,田荣与项梁、项羽叔侄一直不对付。因此,项羽分封三王于齐地,就是为了削弱田荣。

不过,不行就是不行。

田荣起兵,这三位很快就扑街了。

(2)、韩王成、辽东王韩广。

这两位,压根就没去过他们的封国。

韩王成,项羽压根没有让他去过封国。后来,他被废为侯,不久又被杀了。

辽东王韩广,本来人家是燕王,被徙为辽东王后,哥们耍赖不想去,被以前的部将,新封的燕王臧荼给弄死了。

(3)、常山王张耳、代王赵歇。

张耳、陈馀是兄弟,他们一起拥立了赵王歇。

项羽封赏时,让赵王歇作代王,让常山王张耳管理赵地。

结果,没有得到封赏的陈馀和张耳闹翻,把张耳赶了出去,拥立了赵歇。

所以,项羽分封在赵地的王,一个被赶走,一个成为傀儡。

当然,这可能反而是对项羽有利的变化。张耳与刘邦关系不一般,即使掌国,也会倾向于刘邦。

2、位置重要、实力太弱,根本没有选择的余力。

(1)、河南王申阳。

哥们军力弱、地盘小,偏偏又霸占着洛阳一带!

所以,项羽来了就迎接项羽、刘邦来了就迎接刘邦,他屁都不敢放!

后来,刘邦东进,哥们识相地投降了。虽然国被废了,但本人倒是得以善终。

(2)殷王司马卬。

他也一样,实力很弱,却霸占着河内一带。

刘邦去时,他不自量力,抵抗了一下,但马上就被俘虏了。殷国旋即被改为河内郡。

被俘后,他加入刘邦军去打项羽,结果,彭城之战,扑街了。

3、地处偏远、鞭长莫及。

衡山王吴芮、燕王臧荼、临江王共敖。

这三位实力有限,距离主战场较远,所以,在战争中基本上全程隐身。

楚汉忙的不得了,没工夫去搭理他们,他们也没必要去招惹楚汉。

不过,当刘邦取胜后,燕国、临江国不愿服从刘邦,被灭了。

而国小兵弱的衡山国则存在了很长时间。

4、活跃却无实力。

相比之下,魏豹可能是活跃度比较高的诸侯了。

他早年只借数千兵就恢复魏国,算是诸侯中比较能打的了。

魏国的精华地带梁被项羽自己看中了,魏豹被迁到了河东,所以,他是不满项羽的。

因此,刘邦东进时,他归汉。

可惜,这都不重要,魏豹连续被项羽、韩信爆击,他根本影响不了楚汉的平衡。

5、为项羽死战。

雍王、翟王、塞王,这三位被封在关中防备刘邦的诸侯算是少有的为项羽尽力了的诸侯。

塞王、翟王在失国后,继续追随项羽作战,后来在成皋失败后自杀。

雍王章邯更是守孤城废丘1年多,兵败而死。

6、权重人物:英布。

事实上,18路诸侯中,真正能影响战局的,就只有英布了。

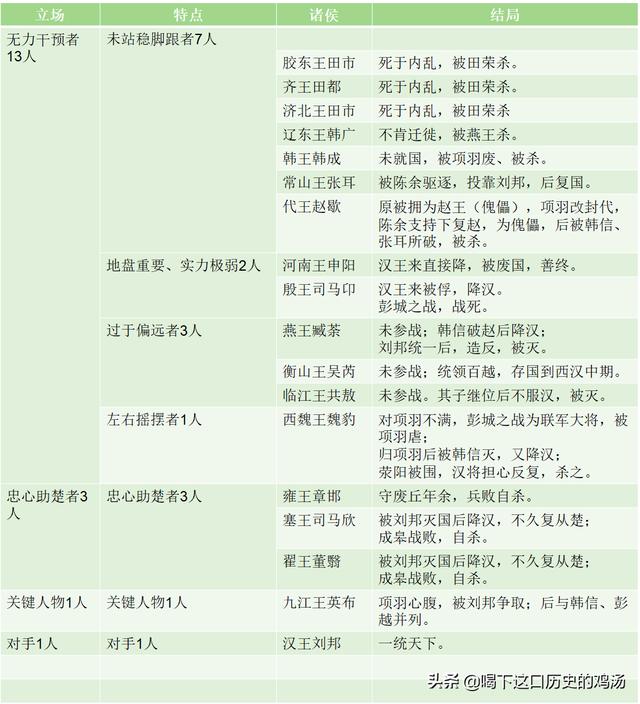

如上所述,18路诸侯,除刘邦外,大致情况为:

1、根本不可能影响楚汉之争的有13个:其中,在本国没有站住脚的有7位;实力太弱无力抵抗的有2位;地处偏远的有3位;反复跳槽反复被虐的有1位。

2、为项羽效死的有3位:关中三王;

3、被刘邦成功带走的有1位:英布。

因此,大多数诸侯,还真不是他们主观上想帮谁的问题,他们实在太弱了,只能随波逐流。

项羽分封的心机各诸侯无力影响战局,原本是项羽自己所期待的。

项羽分封诸侯,遵循的是“强干弱枝”的原则。

天下反秦,都打着恢复六国的旗号,项羽不敢冒天下之大不韪,只得分封。

不过,他将战国七雄分为十八诸侯,削弱、分化。

而秦36郡,项羽自己独占西楚9郡,企图以实力压制各方。

刘邦实力强大,又有先入关中灭秦之功,实力强大;英布是项羽心腹,除此二人外,其他诸侯,实力都有限,连帮架的能力都没有。

刘邦走过的弯路对待诸侯的态度,刘邦是走过弯路的。

刘邦出关中时,收集了五国军队,兵力如滚雪球一般到达56万,浩浩荡荡。

可是,彭城一战,56万大军却被项羽3万军大破!

刘邦这才恍然大悟!他在败退途中对身边的人说:你们这些人,不足以共干天下大事!

旋即,刘邦对随何说:“如果你能帮我说服英布,让他帮助我,我取天下就能百全了!

后来,刘邦只把工作重点放在三人身上:英布、彭越,以及自己一手提拔的韩信身上。

对于那些看起来名声在外、反复无常的诸侯,刘邦也懒得去搞什么纵横之术了,不服就干嘛!

韩信偏师而出,那些动不动就有几十万的军的魏、赵、代、齐悉数平定,燕国望风而降。

项羽的分封“强干弱枝”,企图以威服天下,这本无可厚非。

只是,这些分散、羸弱的诸侯,无力威胁不了项羽,但也抵抗不了刘邦。

最终,刘邦、韩信以政治诱惑和军事打击,收割了外围力量,形成了对项羽的战略包围,一举反杀!

项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

中国人有个说法很好,不患寡患不均,再者得道多助失道寡助。项羽失人心,又被人心算计自然没有诸侯出兵!《诸侯坐山观虎斗-拒不派兵》

羽垓下团灭秦军主力继而坑杀二十万后,秦朝的的军事力量基本灭亡后,项羽携此威风入主中原,而在到底该如何分这块蛋糕的事情上犯了个致命错误,我们都知道项羽是不会学习秦始皇来称帝的,毕竟自己刚刚才推翻了秦朝嘛?于是项羽做了霸王,学习周朝分封天下的做法,自己做老大,土地给天下诸侯,项羽分封天下的时候执行了三条原则共分别是有亲厚封、有功必封、有仇不封,这个做法简直就是告诉天下人,你有没有功劳不要紧,只要你跟着我项羽就有肉吃,这和他的老对手刘邦在情商上差了不止一个级别,于是本来大好的局势一战而定天下的可能性被他错过了,再加上在此次分天下的过程中,他把自己封在彭城这个地方,此地简直从地理上来说放弃了对关中地区诸侯的管理,关中诸侯在自己的封地各自发展,于是又生了重回战国时期各国争霸的局面,那么在各地诸侯心中如何削弱占有绝对优势的项羽和刘邦的力量是很重要的,所以诸侯是不会出兵的,他们巴不得项羽和刘邦斗个你死我活的才好。

《项羽匹夫之勇-尽失人心》1;烧杀抢夺丑态百出:项羽入都城咸阳时,先是杀死杀子婴,后焚烧阿房宫,项羽作战所到之处尸横遍野,他不只是杀士兵甚至有时候会屠杀很多贫民,我们一起来看看项羽进入咸阳城后都一直忙着做什么事儿,烧房子、杀贵族甚至杀平民百姓、抢钱抢美女,总结起来其实和土匪没有什么两样就是烧杀抢夺,和近代史上的侵略者没有什么两样的,史书之描绘了项羽的武力盖世,却不知道那时候的天下不是我们想象中这样的,秦统一天下之前,每个诸侯国都有自己不同的文化,而始皇帝统一天下才多少年,汉族的同化力量再强也有楚人赵人老秦人的说法,你项羽屠城对于本地人来说你就是侵略者,这事儿他做的还不是一两回。

2:背主杀主不忠不义:项羽是楚人,楚怀王就是他名义上的主子,他却背弃义帝楚怀王,他先是把楚怀王迁徙到长沙,路上指使吴芮、共敖二人杀死了旧主,项羽是楚人为了天下却杀楚王,简直就是不忠,而且搞得天下人尽皆知,再次失去民心,这事儿演变到最后变成了刘邦起兵造反的借口,刘邦在蜀帝发展势力收拢人心,项羽在外面做霸王,格局高低一眼可知,刘邦攻进关中是,而此时的项羽在做什么在进攻齐国,简直就是匹夫之勇,项羽封的三个诸侯王被刘邦轻松拿下,你项羽置诸侯生死于不顾,谁还会为你出兵。此后关中平原变成了刘邦牢固的大后方,项羽格局太小,又不顾诸侯死活,加之匹夫之勇失去了天下民心。

项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

如果把秦末的天下,看成是一块“大蛋糕”的话,那么项羽的十八路诸侯分封,就是把这块“大蛋糕”切成十八块,一人一块的分了,其中还有一些分到小蛋糕的(封侯的)。那些造反的都是,要么没有分到蛋糕的,比如田荣,彭越(人家压根没有想到他),要么对分到的蛋糕不满的,比如刘邦,陈馀。那么其他相对满意这块蛋糕的诸侯,更不想没事惹事了,好好守好这块蛋糕,天下有变,能观望就观望,一旦局势明朗,就赶紧站队,都是为了自己的利益,这也是无可厚非的。

其中典型就是英布了,英布曾经作为项羽的前锋,战功赫赫,项羽也十分欣赏他,分封诸侯时,英布是九江王。封国的地理位置在西楚之南,项羽的后方,可见项羽对他的器重。可是没有想到,英布不但不出兵帮助项羽,后来还被刘邦策反,和韩信等人围攻项羽于垓下。英布直到背叛项羽前,项羽还对英布有期望,使者还在不断催促英布出兵。因此,英布对项羽的反叛,多少带着一些“反复无常”的不义之举。后来,英布作为西汉的异姓王,再次造反,不过被吴芮的孙子吴回诱捕杀死。

说到吴芮,诸侯王之中,保存最好就是项羽时期的衡山王,西汉初期的长沙王吴芮家族。吴芮是吴王夫差的后人,在楚汉战争中,吴芮听从张良的劝告,从支持项羽改为支持刘邦,西汉建立后,吴芮被封为长沙王。后来,张良辞官后,来到吴芮处,又劝吴芮低调保存。于是,吴芮将大部分领土,士兵让出,交给刘邦家族,逃过了刘邦的猜忌之心。后来,长沙王传五世,无后代继任,才被西汉收回,这也算是这些诸侯王唯一的一支了。从项羽的十八路诸侯到刘邦的八位异姓王,他们要保有的,不就是世代相传的利益吗?

项羽分封诸侯时,也知道天下的文化还未大一统,战国诸侯分立的思想,还残留在人们里。所以,项羽采取了霸王分封制来解决这一问题。但是,霸王分封制只是迎合了当时的环境,没有解决大一统趋势的时代问题。同时,分封制没有充分照顾各派利益,比如齐国的贵族,新兴的势力以田荣兄弟为主,旧贵族势力以齐国王室后人为主,项羽只是封了旧贵族派,这就造成了激烈的矛盾。赵国的赵王歇只是傀儡,主要是张耳和陈馀这对基友在把持,张耳有名望,军事能力差点,因为跟随项羽被封王,陈馀则只是个侯。这件事彻底让张,陈基友关系破裂,也为项羽被齐国战争所陷,埋下伏笔。另外,实力派彭越带着一万多士兵,没有人理,可怜兮兮的,最后投入刘邦的怀抱。而刘邦是早晚必反的,因为部下都是“山东之人”,背井离乡到了穷山恶水的西北,不造反的话,刘邦的部下也是作鸟兽散。所以,刘邦一拜韩信为大将,部下又惊又喜,惊就不用说了,喜的就是刘邦有打回“山东”的志向了。

秦末的大乱,天下的蛋糕是不好切的,霸王分封制并没有解决当时的矛盾,这块蛋糕无论怎么切,也就无法让所有的人满意和安心。所以,诸侯王不援助项羽,甚至走向项羽的对立面的道理就在这里。当然这也不能都怪项羽,天下一统,除了个人能力和顺应大势外,跟时代的推动也有一定关系。到了刘邦的西汉时,诸侯王已经再次洗牌了,刘邦本身兼有楚文化和继承秦制的优势,又采取分封制和郡县制并行的制度。分封制解决了诸侯王思想残留的问题,文化差异问题,郡县制顺应了大一统的趋势,朝廷中央的综合实力(兵源人口,赋税经济)的问题,最终造就了西汉。

项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

欲望是一个万丈深渊,往往会把人拖入怨恨、争斗的漩涡。

今天,我们来说说项羽分封诸侯之后,为何他们都不肯替项羽出力?

在结束了秦的严苛统治之后,项羽分封了十八个诸侯,把既得利益分配给了各路诸侯,但是在他和刘邦的楚汉战争时,为什么没有人出来帮助他呢?

公元前209(秦二世元年)九月,陈胜等人起兵反秦,天下呼啦啦刮起了抗秦大风。浙江会稽太守殷通心底一阵荡漾,他也计划起兵,希望项梁和桓楚能够在他手下为将。这时候,项梁举荐了项羽。

人手正缺,殷通很是器重项羽。然而,危险也来到了殷通的身边。

就在殷通和项梁商议寻找桓楚的时候,项梁安排项羽立即斩杀殷通。当项羽提着殷通的脑袋出现在殷通部下面前的时候,太守府里的守兵大惊失色。杀!项羽毫不手软,斩杀百人,手下“众乃皆伏”。一时间,当地各路豪强纷纷投靠过来。

和历史上任何一个英雄人物的成功一样,项羽靠着一股剑气赢得了名声。

公元前208年,点燃秦末战火的陈胜走到了生命的终点,项梁项羽走到了历史的前台。

而下一步怎么办?项梁和范增研判局势之后,认为当前还不足以震服天下,为了掩人耳目,确立了一个傀儡——楚怀王。

随后,各路人马在多条战线上与秦军开战。经过两年的拼杀,秦军主力被消灭。公元前206年十一月,刘邦攻入咸阳,随后,项羽也率兵入关。

尽管当年刘邦和项羽有“先入咸阳者为王”的盟约,但是刘邦的几万人马和项羽的四十万人马相比,没有任何比较优势。刘邦收起锋芒,暂时蛰伏,项羽分封诸侯。

征得楚怀王同意,并被尊为义帝后,项羽自立为西楚霸王,把天下分为十八个板块。刘邦为汉王、章邯为雍王、司马欣为塞王、董翳为翟王、魏王豹为西魏王、申阳为河南王、司马卬为殷王、赵王歇为代王、张耳为常山王、英布为九江王、吴芮为衡山王、共敖为临江王、韩广为辽东王、臧荼为燕王、田市为胶东王、田都为齐王、田安为济北王。

在反秦的过程中,如果大家还为了同一个目标共同奋斗的话,那么,随着秦的消亡,新的不平衡很快就出现了。

项羽封王看似大家排排坐、吃果果,实则各人有各人的心思。

论打仗,项羽是一个高手。而论治政,项羽简直就是一个小孩子,他的短板暴露无遗。

正像刘邦说的那样,项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。在反秦的过程中,项羽走的都是顺风路,几乎没有挫折,自己拿不住了。他虽有匹夫之勇,却不能任属贤将。换句话说,项羽就没有揣摩人心,任用贤良的基本素养。

其实,项梁死亡后,项羽口中的“亚父”范增绝对是一个可以委以重任的人物。

但是,范增一而再,再而三地劝谏,项羽就是听不进去。项羽自恃手握重兵、武功高强,不相信会有人觊觎自己的位置。然而范增却很清楚当时的状况,不断建议项羽果断下手,巩固地位。

自以为是,刚愎自用,项羽注定要栽跟头。刘邦反间,项羽轻信,他疏远了范增。

“天下事大定矣,君王自为之。愿赐骸骨归卒伍。” 这既是范增的怒骂,又是范增的无奈。

分封天下本身就是一个祸根,更是项羽人生的拐点。

自立为西楚霸王,把自己置身于诸王之上,实际上就等于把自己摆在了大家的对立面。

居高临下的优越感,让项羽始终缺乏危机意识。巨鹿之战结束后,项羽唱了一出鸿门宴大戏。作为主角,项羽把范增的建议置之脑后,在张良的帮助下,刘邦成功逃脱,项羽失去了很好的绝杀机会。就是在这场胜券在握的宴会上,面对赵、燕、齐、魏、韩等国诸侯王,项羽一人独大,用对待臣子的态度对待大家。

同甘苦易,共患难难。地位还没有巩固,项羽用自己的行为把大家推远了。

假如再有什么风吹草动,谁还愿意帮助他呢。

项梁死了,范增走了,项羽没有了智囊团队,他成为孤家寡人。

狼虎伺环的日子很快到了,新一轮攻伐开始。当年分封的诸王没有人帮他,刘邦走向巅峰,项羽乌江自刎。一曲《霸王别姬》,既是项羽的挽歌,更是刚愎自用者的哀歌。

项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

所有的忠心都是在绝对权力能量的震慑下维持的,所有的服从都是在绝对强大实力面前不得不服从。项羽分封的诸侯不肯替项羽出力,也不例外。根本原因就是项羽的实力无法保证他们的服从与忠心。

第一,项羽未分封之前,他在楚军当中,拥有绝对的控制力,巨鹿之战后,威信也是碾压各路诸侯,即便心中对他不服的诸侯,摄于他的军威,也都选择了象征性的臣服。分封之后,其他诸侯就正式有了自己独立的封地,对他的臣服更趋于形式,他原来的部将被封王之后,由他的部将升级为诸侯,也都脱离了他的集团,建国称王,跟他由直属关系变成了藩属关系,项羽的分封就是在为自己树敌,在对自己进行自我瓦解自我削弱,也是对自己封王的部下最大限度的放权,一切的一切就是自我分裂,项羽对在整个义军当中影响力和控制力越来越弱。这样的封王,就是项羽战略上的重大失误。

第二,封王之后,本来就心怀鬼胎的诸侯,更加明目张胆的互相拉拢,由表面的臣服转向直接与项羽叫板,最终形成了刘邦、项羽两大阵营,而这些小诸侯们都是见风使舵,唯利是图,一会儿跟着项羽,一会儿跟着刘邦,楚汉任何一方稍微失利,诸候们就会背叛故主,落井下石。因为项羽的分封,在哪个战乱年代,无法从实力上致其于死地。

第三,人心向背上,大家对项羽弑杀义军名义上的共主楚怀自称霸王王不满,对他擅自封王的合法性不认可,分封过程中,功过赏罚不公,导致矛盾重重,诸侯之间互相兼并,大多时候各自为政,即使有忠心项羽的,也是无暇顾及项羽。后来张良阻止刘邦在天下未定之前大批封王,也是出于这个原因。况且项羽弑杀楚怀王,放火烧阿房宫,杀害已经投降的秦王子婴,坑秦降卒二十多万,劣迹般般,让自己在天下人眼中形象大毁,政治上处于非常被动的地位,诸侯们投靠项羽,无疑于自陷众矢之地,反正项羽在硬实力上也对诸侯们的背叛无可奈何。

项羽分封出那么多诸侯,为何他们都不肯替项羽出力?

汉元年(公元前206年)刘邦率先入关并接受了秦王子婴的投降,秦朝灭亡。随后,项羽入主咸阳,并分封了十八路诸侯,然而,项羽的分封并没让大部分诸侯满意,他们甚至开始起兵反抗项羽。国史君(国史通论)认为,之所以出现这种情况,有以下两个原因:

第一、项羽的分封并未让大部分人满意始与项羽俱受命怀王,曰先入定关中者王之,项羽负约,王我于蜀汉,罪一……诈阬秦子弟新安二十万,王其将,罪六。项羽皆王诸将善地,而徙逐故主,令臣下争叛逆,罪七。项羽出逐义帝彭城,自都之,夺韩王地,并王梁楚,多自予,罪八……楚汉战争时期,刘邦与项羽在广武之间有过一段对话,他严厉谴责了项羽的“十大罪状”,其中有四条都是在指责项羽分封不公的问题,项羽的分封不公体现在一下几个方面:

1、消灭秦朝之后背信弃义。刘邦率先入关,就应该按照当年楚怀王的约定被封为关中王,但项羽却把他封到巴蜀之地,刘邦当然不满意。

2、分封秦朝降将导致各路诸侯和百姓的不满。章邯等人是秦国的降将,项羽在坑杀二十万秦军之后却把章邯等三人分封在关中为王(是为三秦)。天下义兵亟需分封的人太多了,他们当然不满意项羽分封自己曾经的敌人为王。从另一方面来说,秦朝二十万士兵被项羽所杀,他们的将领却被封为诸侯王,这些士兵的亲属自然对这三位诸侯王有怨言甚至仇恨。

3、项羽出于个人意愿及统治需求而迁徙固有的诸侯王。赵歇在灭秦之前就已经是赵王,项羽却把他封为代王,此外又有燕王韩广被徙封为辽东王、齐王田市被徙封为胶东王,这引起了部分诸侯王的不满,比如韩广就不愿意抛弃燕国前往辽东,他拒绝搬迁,结果被新任的燕王臧荼所杀。

4、很多在灭秦战争中立下巨大功劳的人未被分封。其中最著名的包括齐国相国田荣、赵国大将陈馀以及项羽部将彭越等人,他们都因最终未能追随项羽入关而被取消了封王的资格。所以,在项羽分封结束之后,此三人便率先起兵争夺自认为应有的土地。

第二、项羽灭秦后未能巩固和扩大胜利在当时来说,巩固胜利就意味着项羽必须定都关中,占据有利形势,形成“搤天下之亢而拊其背”的局面,在雄厚的军事力量支撑下,天下诸侯都不敢轻举妄动。

居数日,项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭;收其货宝妇女而东。人或说项王曰:“关中阻山河四塞,地肥饶,可都以霸。”项王见秦宫皆以烧残破,又心怀思欲东归,曰:“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者!”说者曰:“人言楚人沐猴而冠耳,果然。”项王闻之,烹说者。秦朝灭亡前后,天下诸侯之间普遍或明或暗地保持着敌对状态,这是不争的事实,项羽本人当然也看到了这一现象,却未能做出合理的应对策略。在巨鹿之战尤其是消灭秦朝之后,项羽所代表的楚国已经在实际上成为当时天下最强盛且最有威望的诸侯国,项羽也因此才具有了分封十八路诸侯的资格。此时的他,更是已经具有了接近天下共主的地位。此时的他,如果有长远的战略眼光的话,就应该发布向全国进军的命令,将天下诸侯势力纳入彀中。

而项羽在灭秦之后放弃了“被山带河,四塞以为固”的八百里秦川,就意味着他放弃了“搤天下之亢而拊其背”的资本,所以后来的刘邦轻易地攻入了楚国都城彭城。

另一方面,扩大胜利就意味着项羽不应该再大量分封诸侯王,而是迅速削减诸侯数量及能量。

刘邦在向项羽全面进攻之际,谋士郦食其曾经建议刘邦应该分封六国之后,用六国的威望来团结一切可以团结的力量共同对抗项羽,但张良却把这个建议成为“亡国之言”,因为一旦六国复国,则天下义军各为其主,到时候削弱的不是项羽,而是刘邦!

有人说,项羽在灭秦之后,不得不大量分封诸侯以安抚功臣,这确实是无可厚非的,但项羽错在了对诸侯的权利没有加以限制。刘邦在战胜项羽之后同样面临这种情况,他分封了七位异姓诸侯王,但是他又是怎么做的呢——“以鲁公号葬项羽穀城。还至定陶,驰入齐王壁,夺其军。”刘邦属下军事实力最强的人便是齐王韩信,在项羽自刎不久之后,刘邦所做的第一件事不是称帝,而是夺权!

在此后的几年中,楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布、燕王臧荼、韩王信等等均以谋反之罪被杀或逃亡,异姓诸侯王被有条不紊地各个击破,天下大权最终归于刘氏。

所以,假设项羽的分封能够让大部分满意,则不会有这么多势力在共同消灭秦朝之后转而攻击项羽。假设项羽灭秦之后能够巩固和扩大胜利,则天下诸侯根本就不会具有挑战项羽的胆量与资本。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。