清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

导语:无论是封建社会,还是现代社会,军队都是国家最强劲的后盾,也是保家卫国的第一线。每在古代,每一个朝代的编制都是不一样的。像商朝,他们的军队编制就是什伍之制,春秋时期步兵逐渐壮大,到了战国时期,主要以步兵为主。而在明代的时候,开始采用“营”的编制 在下面的时候设立着小旗,总旗,还有百户这些基本的编制。清朝军队的编制又跟以前的朝代不同, 清朝在各个地方驻守的八是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

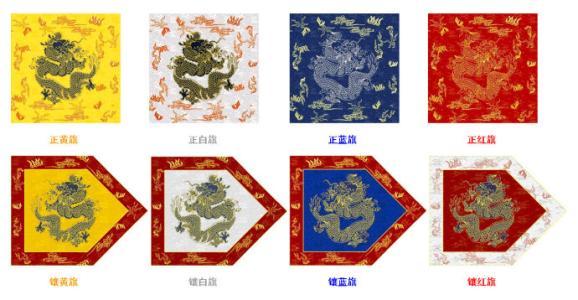

清朝八旗基本编制我们在电视上也看到过,他们把后宫的一些女子称为镶黄旗,正黄旗的后人,这是因为当时的满洲族把他们的后人分为八个旗,分别为正黄旗、正白旗、正红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、镶红旗、镶蓝旗共八旗。

努尔哈赤带领的女真族人,最开始也是奴隶社会,后来受了汉族人的影响,才把军队分为八个旗,每个旗约为七千人,而努尔哈赤就是统领八个旗的旗主。

在大清入关之前,八旗兵平常主要从事农业活动,战斗就拿起武器作战,粮草武器自带。那时候的军队非常有序,战斗力十分的强。

驻京八旗和驻防八旗但在清入关之后,又把八旗分为驻京八旗和驻防八旗,驻京八旗的主要职责是捍卫京师,保护京城的一切,保护皇帝的安全;驻防八旗则是被派到全国各战略要地驻守——不过由于军队最大的目的都是为了巩固皇权,所以保卫京师的八旗比驻防八旗的兵力要多得多。

当时的清朝地大物博,疆土辽阔,但是驻防八旗的人却不过十多万。当然也不是说皇帝不重视地方的驻守, 而是当时的清朝实力非常的强悍 ,在领土让没有敌手。

他们驻守在其他地方的兵,很少,最高的驻守人数一般不会超过两万。不过作为满族的起源地东北,清朝统治者是非常重视的,因此驻防的部队也比较多。

最初的时候,八旗兵的编制并不是什么镇,协,标,旅,而是牛录。牛录是最低等的兵,也就是后来的棚。一个牛录有300人,比后来的棚要多得多。后来的牛录接近有400个,其中属于女真族人的就有308个,而汉族是最少的,只有16个牛录。五个牛录组成个甲喇,五甲喇为一固山。

顺治期间,驻守的八旗兵有一万多人,到了后面,人数一直有所增加。按驻地划分当时可分为三个驻防地,分别是畿辅、东北和各直省驻防。在顺治二年,也就是公元1645年,畿辅驻防设昌采育里、张家口、古北口等地。

除此之外,在当时清朝的军队编制已经变成了协,标,营,队,排,棚。一个镇管辖两个协,一个协管辖两个标,一个标管辖三个营,一个营管辖四个队,一个队管辖三个排,一个排管辖三个棚。

由此看出,棚是最低级的,一个棚有十四个人,所以一个排有四十二个人。

也因为没有战争的原因,安逸太久了,到了清朝中后期的时候,八旗和绿营兵都非常的松懈,军队训练非常松弛,纪律十分涣散,战斗力变得很差,完全已经不是当年那草原儿郎的模样。

当时在马上打天下的女真族人,已经安逸到骑在马上,都已经不是草原的儿郎了。后来,清朝的军队在与太平天国的军队交战时,完全不能敌。

后来的八旗其实远远不止八旗在清朝的历史上,其实说军队有八旗,实际上却远远不止八旗,因为还有汉人,蒙古人,所以少说也有二十四旗。

但是最开始是八旗的人为女真族人所用,后来的那些旗都是随着大清入关,一点点的增加的。而这些后来的二十四旗就是清朝军队的中坚力量。当时努尔哈赤率领的军队人数并不多,这些军队的人数还不到二十万,可是却在和明军之战中,取得了胜利后,人数越来越多。

在清朝后期的时候,曾国藩又在乡勇的基础上编制了一支军队湘勇,也就是勇营。这支军队在后来起了很大的作用。但是这样的一支勇营,在战争平息的时候,又会立刻解散,就像现在的临时工,有需要的时候就召集,不需要的时候就解散。

勇营的人大多数都是农民出身,他们为了立下战功,都会拼尽全力,所以他们的战斗力和凝聚力都是非常强的。在镇压太平天国的时候,勇营更是成为了一支中坚力量,大显神威。勇营在最鼎盛的时候,军队的兵力可以达到二十多万,而在曾国藩手中的兵力约有十二万,其他统帅的兵力约有二十余万。

再后来又有了北洋军。北洋军作为新兴的一支队伍,是为了和国外的势力对抗,巩固清朝统治的一支队伍,但是随着它的壮大,已经超出了皇帝掌控的范围,身为北洋军的统帅袁世凯也不想居于人下,所以在最后的时候,北洋军推翻了清朝的统治。

当然,那时候的袁世凯已经不是北洋军的统帅了,但是他能推翻清朝的原因是因为他是清朝的内阁总理。北洋军最初的兵力只有几千人,后来是不断的增加人数,最后扩大到一百五十万。

北洋军在军队里编制成镇、协、标、营为师、旅、团、营,后来有了14个镇、12个师、18个协、16个师、4个标、1个禁卫军。当时的北洋军的武器装备已经跟国外靠近了,用的武器不再是刀,棍,而是洋枪,洋炮。北洋军军队有着严格的机制,二十条军规当中有十八条都是斩首令。军令的严苛,是严明治军,稳定军心的保障。

一个地方并不是一个的兵其实不管在哪里,都讲究一个制约平衡,不管是美国的三权分立,还是现代社会每一个国家的政治制度,法律制度都是为了制约平衡。

因为只有制衡,才不会发生动乱,当一个人的权力过大的时候,称王的可能是非常大的。所以,在清朝皇权制度的压迫下,绝对不可能有一个人的兵全部在一个地方。因为这样引起的后患是不可想象的,对于一个皇帝而言,什么都掌握在自己的手里才是安心的。

在过往的朝代而言,都体现着这一点,不管是赵匡胤的杯酒释兵权,还是努尔哈赤把兵权牢牢的握在手里,都是一样的道理。

兵权是一个国家最重要的兵力,也是皇权最重要的后盾,在古代,掌握兵权就是掌握了天下,所以曹操可以挟天子以令诸侯,就是因为他的兵力够强。所以,在经历了无数过朝代,成为我国封建社会最后的一个朝代,也逃脱不了这个命运。

一个皇帝为了制衡,也为了自己的皇权稳固,是绝对不会把自己的手下一个人的兵力集中放在一个地方的 。皇帝都是多疑的,所以当不用兵力打仗的时候,很多人都会主动上交兵权给皇帝,就是为了安皇帝的心。任何一个下属,只要功高盖主,一定会引起皇帝的忌惮,也会让皇帝产生杀心,所以无论是出于皇帝的初心,还是下属为求自保的心,也不会要求带着自己所有的兵力去驻守一个地方。

清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

古今多少事,都付笑谈中,看官们好,Y路程为您解答。

八旗兵

清朝自努尔哈赤起兵之初,为女真人,女真族人尚处于奴隶社会阶段,经济和文化非常落后。而努尔哈赤受到汉族文化的影响,在同一女真的过程中,努尔哈赤制定了八旗制度,分为八旗,每旗月七千人左右,统领该旗的为旗主。八旗分别为正黄旗、正白旗、正红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、镶红旗、镶蓝旗共八旗。八旗弟子举族从军。八旗中以镶黄、正黄、正白为“上三旗”,主要居住在皇城内。其他五旗为“下五旗”。努尔哈赤为八旗旗主之上的最高统治者,拥有全部的军政大权。

清兵在入关后分为京营八旗和驻防八旗,人数上大约二十万余众,军队权利归于国家,不再归旗主私有。八旗军分为守卫京师的禁卫军和驻防各地的驻防军,禁卫军主要驻守京师保卫皇帝和拱卫京城,而驻防军主要在民间镇压民间的反抗和平定叛乱。

清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

首先,清朝八旗军被分为了满洲八旗、蒙古八旗和汉军八旗,每旗均设有都统,都归中央八旗都统衙门管辖。同时八旗军又被分为宿卫京师的“驻京八旗”和驻防地方的“驻防八旗”。

那么题主问的“清朝在各个地方驻守的八旗兵”必然就是八旗军中的“驻防八旗”了。那么清朝又是怎么向地方上派驻八旗兵的呢?一般驻防兵是根据驻防地的轻重,确定驻防人数的多寡和统领武职官职品秩的高低,有将军(比如盛京将军、广州将军等)、都统、副都统、城守尉、防守尉、协领、佐领之别。大凡各省会(比如江宁、杭州、福州、广州)、要地(比如荆州、开封等)均有驻防兵,合满洲、蒙古、汉军旗以为营。

一般来说,在各省置驻防八旗,辖兵2000名以上者,以将军领之,辖兵1000名以上者且不足2000者,以都统或副都统领之,辖兵不足1000名者,以城守尉领之。同时在地方上,驻防兵也根据驻防地的轻重来调整满、蒙、汉三者的部署。比如江宁,即现在的南京市,历来是南方的政治、文化、经济、军事重镇,因此清政府在江宁部署4000名满蒙驻防兵,而无一汉兵;又比如广州,也是南方历来的经济重镇,但因为地域以及重要程度的关系,清政府在广州部署了3000名汉军,无一满蒙兵;再比如绥远,即现在内蒙古自治区的呼和浩特市,因此清政府在绥远部署了4000名蒙古八旗,无一满汉兵。

清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

清朝的军队只有自己的满洲八旗。请注意,在这一阶段,八旗基本上全民皆兵,每个旗有7500兵力,满洲八旗总计6万人。后来随着自己地盘的扩大,又出现了蒙古八旗和汉军八旗,编制和满洲八旗一样。

但是在清朝入关之后,八旗兵的编制出现了很大的变化。八旗不再是各自为战,而是被混在了一起。原来的旗主们都成了空架子,所以的军队都必须服从朝廷的命令。这些八旗兵被划分成了野战军和内卫军。野战军包括健锐营、火器营、骁骑营等等,内卫军则分为了八旗步军营。八旗步军营总计有2万余兵力,编制与野战军不同。如果边疆发生了战争,清朝会从各个部队中抽调部队。

清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

努尔哈赤在统一女真各部的战争中,取得节节胜利。随着势力扩大,人口增多,他于明朝万历二十九年(1601)建立黄、白、红、蓝四旗,称为正黄、正白、正红、正蓝,旗皆纯色。四十三年,努尔哈赤为适应满族社会发展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了八旗制度,即在原有的四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗(镶,俗写亦作厢)。旗帜除四整色旗外,黄、白、蓝均镶以红,红镶以白。把后金管辖下的所有人都编在旗内。其制规定:每300人为1牛录,设牛录额真1人;5 牛录为1甲喇,设甲喇额真1人;5甲喇为1固山,设固山额真1人。据史籍记载,当时编有满洲牛录308个,蒙古牛录76个,汉军牛录16个,共400个。此时所编设的八旗,即后来的满洲八旗。

清太宗时,又建立蒙古八旗和汉军八旗,旗制与满洲八旗同。八旗由皇帝、诸王、贝勒控制,旗制终清未改。城内八旗分布初建时,不但在军事上发挥重要作用,而且具有行政和生产职能。清朝统一,太宗皇太极为加强对旗人的束缚,增强了八旗制的军事职能,并为扩大军事实力和笼络人心,又建立了汉军八旗和蒙古八旗。各旗有军营、前锋营、骁骑营、健锐营和步军营等常规伍,司禁卫,云梯和布阵等职。另外,设立了相礼营、虎枪营、火器营和神机营等特殊营伍,演习摔跤、射箭、刺虎和操练检枪等。由于清初诸帝很重视枪炮武功等实战本领,八旗军在平定三藩,收台湾各抵御沙俄侵略等战斗中都取得了辉煌战绩。

八旗兵分为京营和驻防两类。京营是守卫京师的八旗军的总称,由朗卫和兵卫组成。侍卫皇室的人。称朗卫,且必须是出身镶黄、正黄和正白上三旗的旗人,如紫禁城内午门、东西华门、神武门等由上三旗守卫。

八旗组织中蒙古旗与汉军旗的建立比满洲旗稍晚。清太宗皇太极天聪三年(1629)时,已有蒙古二旗的记载,称为左右二营。八年改称左翼兵和右翼兵。九年,后金在征服察哈尔蒙古后,对众多的蒙古壮丁进行了一次大规模的编审,正式编为蒙古八旗,旗制与满洲八旗同。汉军单独编为一旗,据考证是在天聪五年正月(一说天聪七年)。皇太极崇德二年(1637)分汉军为二旗,旗色玄青,四年分二旗官兵为四旗,七年正式编为汉军八旗,旗色与满洲八旗同。从明万历四十三年八旗制度建立,直到清崇德七年才完成八旗组织三个部分二十四旗的组织建设,八旗每一旗下都包括满洲、蒙古、汉军三个部分。

八旗的驻防入关以前,已有八旗驻防之设。清统治全国以后,分为畿辅驻防、满洲驻防和各直省驻防。畿辅驻防为守卫京师附近地区,包括保定、张家口、热河、察哈尔及木兰围场等地。各省驻防多为省会或重镇。八旗驻地及兵额,视各代而有增损、裁并,但变化不是太大。清末全国驻防共有817个佐领。

驻防八旗是被清政府派驻到全国各地扼要守险的八旗军,顺治年间,驻防各地的八旗兵丁有1万5千余人;康熙、雍正年间有7万9千人;乾隆、嘉庆年间有10万余人,一直到清末。按驻地划分可分为畿辅驻防、东北驻防和各直省驻防。

畿辅驻防始于顺治二年(公元1645年),是年设昌平州、固安、采育里、张家口、古北口、独石口等地驻防。

东北驻防。东北是满族的发祥地,备受清政府的重视。包括盛京驻防、吉林驻防和黑龙江驻防。

盛京地区作为清朝的龙兴之地,驻防的兵力仅次于京畿地区。设盛京将军1人总辖之,下设副都统4人、副都统衔总管1人、城守尉8人、协领15人、防守尉2人、佐领131人、骁骑校207人;主要驻防地为盛京、兴京、凤凰城、义州、牛庄、锦州、金州、辽阳、熊岳、复州、宁远、广宁、铁岭、开原等。

清朝在各个地方驻守的八旗兵是怎么编制的,一个地方都是一个的兵吗?

八旗是清太祖努尔哈赤在女真“牛录”的基础上首创的一种“兵民合一”的社会组织,兼有政治、军事、生产三种职能,平时进行社会生产,战时自备马匹军械参军作战,灵活多变,既不耽误生产,又能最大限度得扩充军队。

1601年,随着女真势力不断扩大,设立四旗,每旗含5甲喇,每甲喇为5牛录,分别使用黄、白、红、蓝4种旗子,每一旗有兵约7500人。

1615年,女真民族不断扩大,四旗扩为八旗,也就是在原来的黄、白、红、蓝4旗的基础上增加镶黄、镶白、镶红、镶蓝4旗,旗主由努尔哈赤的子侄充当:大贝勒代善领满洲两红旗;二贝勒阿敏领镶蓝旗;三贝勒莽古尔泰领正蓝旗;四贝勒皇太极领正白旗。

旗主多为世袭,地位崇高,就算是旗下的人当了大官,旗主落魄街边要饭,见到旗主也得问候跪拜。

1616年皇太极建立后金时期,由于势力不断扩大,越来越多的汉族、蒙古族百姓和官员也加入进来。为了方便对他们进行统治,皇太极又把八旗扩编为24旗,多了蒙古八旗和汉军八旗,不过核心还是满洲八旗。其中正黄旗、镶黄旗、正蓝旗由皇太极亲自统领,是皇帝的亲兵,称为"上三旗"。

另外除了旗主,八旗每旗指挥人员设都统1人,副都统2人,参领5人。

总体上来讲,我们还是习惯称呼这24旗为八旗。

不过皇太极死后,摄政王多尔衮辅佐小皇帝福临入主中原,借机将自己所领的正白旗纳入上三旗,而将豪格统领的正蓝旗降入下五旗,此后未再变动。

入关后,清朝设立“侍卫处”和“领侍卫内大臣”,所有侍卫人选皆从上三旗中挑选,而“领侍卫内大臣”则是正黄旗、镶黄旗、正白旗各二人,历史上只有和珅是正红旗出身,并且当初担任领侍卫内大臣的时候,乾隆也是先把他弄进正白旗。

另外,清入关以后,为了加强统治,又把八旗兵分为禁旅八旗和驻防八旗,驻防八旗分驻全国各地,禁旅八旗就驻扎京师。

禁旅八旗兵驻在北京,留守京城,保卫皇室,称为京旗。遇有战事,派出作战,战后仍回京城。

八旗驻地分为:镶黄旗在安定门内,正白旗在东直门内,镶白旗在朝阳门内,正蓝旗在崇文门内;正黄旗在德胜门内,正红旗在西直门内,镶红旗在阜成门内,镶蓝旗在宣武门内。

驻防八旗方面,按驻地划分可分为畿辅驻防、东北驻防和各直省驻防。驻防各地的八旗兵丁有1万5千余人;康熙、雍正年间有7万9千人;乾隆、嘉庆年间有10万余人,一直到清末。

八旗兵丁早期是自筹军械马匹,作战胜利之后可以掠夺财物奴隶,因此八旗兵丁作战勇猛。不过随着满清入关,统治者开始禁止八旗兵丁掳掠,因此八旗兵丁失去了最重要的收入来源,生活开始变得有些困顿。

1655年户部尚书陈之遴就指出:“远涉数千里,长征一二年。出兵之时,买马置械,措费甚难。凯旋之日,马倒器坏,又须买补。满兵月粮几何,堪此重费。”

因此为了稳固八旗兵丁,清政府决定将八旗收为不事生产的职业军人,马匹器械改由朝廷专设机构统一提供,兵丁靠朝廷发给粮饷和赏赐生活。

康熙时定制:前锋、亲军、护军、领催、弓匠长月给饷银四两,骁骑、弓匠、鞍匠三两,每年各给米四十八斛;步军领月给银二两,步军一两五钱,铁匠一至四两,年各给米二十四斛;炮手二两,年给米三十六斛。

八旗兵丁的待遇不错,相当于当时的七八品官员。不过也正因如此,导致八旗兵丁在入关之后整日游手好闲,迅速腐化堕落,在康熙平三藩的战斗中,八旗子弟便已经难堪大用,全凭绿营拼命。

而且后期因为八旗兵丁繁衍生息,原有的薪俸已经不够一家人开销,加上八旗子弟又不愿意去从事其他行业,因此生活十分窘迫。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。