李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

要回答这个问题,我们要先分析下双方的真实实力,实际李自成也并非拥兵100万。

崇祯十六年(1643年),李自成部攻下襄阳,改襄阳为襄京,称“新顺王”,才真正建立根据地,之前都是流动作战,并无根据地,因此被官方称为“流寇”。虽然此时李自成部号称拥兵百万,但是大部分都是流民以及家属,真正可以作战的部队大约在20万左右。

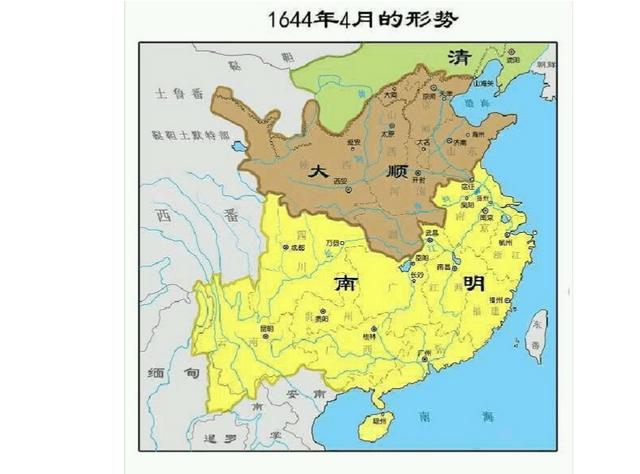

崇祯十七年(大顺永昌元年,1644年)一月,李自成在西安称帝,定都西安,建国号“大顺”,正式建立政权,黄河以北包括甘肃、陕西、山东、河南以及湖北襄阳、荆州等地大都归顺,李自成也派遣了驻兵和官吏,但是这些新归顺的地方,大都是明朝旧部,李自成政权需要分兵各处,进行镇守;而襄阳荆州地区需要防范在武昌的左良玉部,大约驻守5万人,由大将袁宗第镇守;陕南地区需要防范四川的张献忠部,驻兵大约在3万人,拱卫京师西安部队在3万人左右,因此,李自成率部北上部队在10万人左右。沿途北上,攻下山西,分兵驻守,李自成部达到北京部队在6-7万人左右。

山海关大战时,李自成留守北京部队1万人左右,出征部队在5-6人左右,而面对的敌人确实吴三桂的关宁铁骑3-4万人,以及整装的八旗骑兵10万人左右,兵力相差悬殊。李自成的农民军战斗力十分强悍,而关宁铁骑、八旗骑兵也是当时最精锐的骑兵,山海关的兵力悬殊以及八旗骑兵的突然袭击,导致李自成部在山海关大败而归,兵力悬殊加上新败,士气不振,李自成知北京难以守住,于是匆匆登基后,兵退山西。

由于李自成政权的主要政府收入来自对地主阶级的拷掠,而对下层农民采用“三年不纳粮”,导致李自成政权与地主阶级矛盾激烈,山海关战败后,在满清的优抚政策下,新归顺的地方势力纷纷反叛,大顺的实际控制区迅速缩小;而南明政权也将李自成列为重点讨伐对象,制定了“联虏平寇”的国策,使得满清政权可以集中优势兵力重点集中李自成政权,在调整进攻方向后,满清阿济格部从榆林延安方向进攻陕北,多铎部从潼关方向进攻西安,在满清骑兵的重点进攻下,加上李自成部队的“畏满”情绪,李自成政权只能放弃西安,一路流窜襄阳、武昌、九江,并被消灭,大顺政权也就随之破灭。

李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

战争从来不是以数量来取胜的。影响战争胜负的因素很多。政治、经济、军备等等。

1644年4月,李自成的起义军攻入北京城。明崇祯帝吊死在煤山(今景山)。立朝276年的明朝灭亡了。5月,李自成起义军与清兵和明将吴三桂的联合军队在山海关大战。李自成败回北京西撤。这是李自成起义军与多尔衮清兵的首战,也是首败。谁知自此开始,李自成起义军竟一败再败。清朝开始了两百多年的江山。

李自成拥兵100万为何不敌多尔衮10余万清军呢?

一、政治力量对比

“均田免赋”是起义军的主要政治纲领,它使起义军在起义初期迅速壮大,攻城掠地,连战连捷。起义军在进入北京后,也许是胜利来的太突然了,起义军并没有准备好由大乱到大治的治世纲领和治世措施。随后采取的“输银助饷”的措施时,农民军借由大肆贪污,军纪败坏,生活腐化,殃及普通民众。善于破坏旧世界,但是无力建设新世界。由此失去了民心。

此时的关外清朝,皇太极己经完成了加强中央集权,削弱各旗,清除异己的工作。皇太极暴毙后,多尔衮以拥立顺治上位的功劳被封为摄政王。多尔衮用自己背后强大的支持力量和文武才能,使关外清朝政通令和,上下齐心。

二、军事力量的对比

李自成农民起义军有100万之多,但有以下特点:组成复杂 部份起义军是投降明军将领和其下属部队,忠诚度低,反复无常。部分起义军是农民跟风或胁迫参加起义的,缺乏相应的军事训练,战力低下,组织纪律性差。李自成的嫡系核心精锐部队不足30万人。驻扎在一些战略要地或攻占的城镇,致使兵力分散,很难形成优势兵力。

多尔衮官拜大将军,进军中原争夺天下时,举全清之力。满蒙各旗、汉军、尚可喜和孔有德所部全部出动。还有朝鲜仆军,八旗家奴,包衣等计15万人。人数虽少,都是与明军多年打仗的老兵。

李自成的大军被多尔衮的清军打败了。但这是在整个明朝的国力疲败,民不聊生的情形下败的。李自成的失败不是个人的悲剧,是历史条件所造成的。

李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

答:因为李自成当时农民起义是因为明朝腐败自己被欺压贪官污吏所至,起义的初衷是好的为了百姓当家做主,可是攻入明朝首都北京的时候哪些所谓的起义军开始过着奢靡的生活到处抢夺,心不齐导致失去民心在有就是骄兵必败,清军进关以后事出突然被围歼纷纷四散逃去导致寡不敌众失败也成必然。

李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

打不过,兵在精不在多。

李自成的部队大部都是临时拉起来或明军投降过来的。打顺风仗还可以,一但败就会溃败。

清军人数虽少,但都是久经沙场的精兵。

加上在山海关一战,李自成部队被清军和吴三桂部队夹击大败,李自成最精锐部队被消灭。其他的临时工部队都不用说了。

李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

虽然李自成拥有100万兵力,但是从李自成的出身来看,李自成就败了,翻阅史料《二十四史》,《明史卷三百九·列传一百九十七》记载,“李自成幼牧羊于邑大姓艾氏,及长,充银川驿卒。善骑射,斗很无赖,数犯法。”意思是李自成小时候在乡里艾姓的大户人家牧羊,长大了,当银川驿站的驿卒。擅长骑马射箭,打斗凶狠不讲道理,几次犯了法。

作为一个农民起义军的领袖,竟然没上学,这是最大的弱点,他自己本身就有局限性,虽然李自成攻占了北京,看看李自成都干了什么?李自成光想着贪图享乐,从来没有想过安抚民心,在李自成的带领下,这样的政权不可能会长久下去。李自成的军队和多尔衮的军队,完全不在一个水平上。

李自成的军队,大多数都是农民,整个部队从领导到士兵,那是无组织,无纪律,完全是一群乌合之众,李自成失败还有一个重要的原因那就是肆无忌惮地敛财。李自成大军攻入北京以后,逼死崇祯皇帝以后,入主紫禁城,按道理来说应该好好地建立国家,好好的犒赏将士,大奖功臣,然而李自成却就此取“财”,李自成为了钱财,把紫禁城翻了个遍,只在大内府中搜到黄金17万两,白银13万两。

这让李自成感到失望,天无绝人之路,刘宗敏想了一个好主意,那就是“追账”,李自成就拿大太监曹化淳开刀,曹化淳一出手就是白银五万两,这让李自成非常的兴奋,马上让满朝文武百官来捐款,只要不交银子的就大刑伺候。李自成到底在北京搜刮了多少银两?据史料记载:“所掠共七千万。大约勋戚、宦寺十之三,百官、商贾十之二。”

李自成入主紫禁城以后,彻底的抛弃了昔日“闯王来了不纳粮”的诺言,纵容一干“新贵”用各种手段大肆敛财,李自成的士兵也在民间搜刮积财,准备还乡。李自成之所以能够起义成功,有一定的运气成分,当时明朝已经没有多少有名的将领了,再一个明朝已经腐朽的不能在腐朽了。虽然和明军长期周旋10年,李自成起义还是成功了,还当了42天的皇帝。

李自成败退以后,多尔衮领兵直趋北京,多尔衮所到过的地方,都宣布定乱安民,勿杀勿掠,多尔衮所到州县,州县的官民,都开门投降,多尔衮到北京的时候,明朝的文武百官更是出迎五里外,多尔衮从朝阳门入宫的时候,登武英殿接受朝贺,多尔衮更下令士兵,不能去老百姓家里。

清兵刚入关的时候,为了稳定政权,多尔衮颁布了一些安民措施。第一条,为崇祯皇帝发丧,让官民服丧三日。凡明诸帝陵,皆设官守护。第二条,明朝的官吏投降归顺清朝的,都给你高升,让你担任重要职务。明朝朱姓的王公贵族,仍然保留爵位。第三条,免除辽饷、练饷、剿饷等一些赋税,上面的政策对争取中原地区汉族的人心起到了很好的作用。

总结:虽然李自成拥兵100万,但是由于李自成自己的格局太小,在加上军队管理上欠缺,完全没有清军有组织、有纪律,清军入关以后极大的收买了人心。而李自成却只会享受,综合因素来考虑,李自成虽然军队人多,最后的结局还是败了,小事靠智,大事靠德,这个德也就是一个人的文化底蕴,一个人想要干大事,必须要有文化来做底蕴,这样的人稳重、踏实、不毛毛躁躁的。

李自成拥兵100万,为何不敌多尔衮10余万清军?

满清手里有孔有德叛明的最新红夷大炮,火器占优,很少人会说到这一点。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。