洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

洪承畴是明末的著名统帅,他虽然是文人出身,但是带兵打仗很有一套。在他的指挥下,明军在国内的镇压农民起义军的战场上屡获大捷。因此,崇祯皇帝对他十分信任,倚为干城。但是,就是这样一位明军的著名统帅,却在明清的大决战松锦之战中打了大败仗。洪承畴率领的明朝大军大部被歼,自己也做了清军的俘虏。

那么,在这场决定明清命运的大决战里,洪承畴究竟表现得怎么样?他的失败是因为崇祯皇帝的掣肘,逼迫他冒险出战,还是因为他自己的将略低劣,不是皇太极的对手呢?依我的看法,这两种原因都有。正是各种因素交织在一起,才使得洪承畴打了败仗。

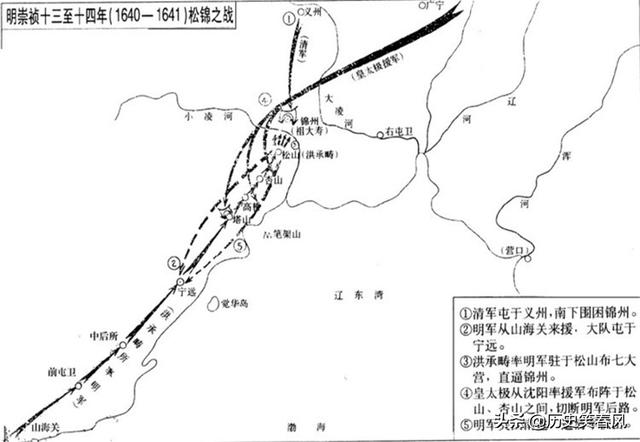

一、松锦之战的经过。松锦之战的目的主要是为了解清军对锦州的围困。清朝皇帝皇太极在收服了蒙古和朝鲜后,决定继续对明朝进攻。皇太极和属下经过探讨以后,决定先夺取关外的辽西走廊,再夺山海关,进取中原。

在夺取辽西走廊的战争中,锦州作为辽西走廊东北端的军事重镇,战略地位极为重要,是双方必争的要点。皇太极在经过几次进攻失败后,决定对锦州采取围困的战术,准备经过长期的战争最终拿下锦州。

经过长期的围困,驻守锦州的明将祖大寿被迫多次向朝廷求援。当时,李自成和张献忠又东山再起,国内战场吃紧。但是,明朝君臣权衡形势后,认为锦州更为重要。于是决定抽调人马,由洪承畴率领为锦州解围。

洪承畴率领由各地抽调来的十万明军,号称十三万大军去为锦州解围。洪承畴采取了且战且守的战术,以宁远为基地,以松山、杏山为依托,和锦州守军协同,步步为营,对清军发起不断的反击。在消耗疲惫清军后再寻机决战。

在战役初期,洪承畴的这个战术奏效,给了清军一定的杀伤,并且取得了一些小的胜利,掌握了一定的战场的主动权。

但是,就在清军步步后退的时候,明朝的皇帝崇祯听从了手下兵部尚书陈新甲的建议,以兵多饷艰为借口,要求洪承畴速战速决,急进锦州和清军决战,迅速解锦州之围。在崇祯皇帝密敕洪承畴刻期进军下,洪承畴不得已,只得急进锦州,反击围困锦州的清军。

在战术上,洪承畴吸取萨尔浒之战分兵失败的教训,采取一路进兵的策略,集中兵力企图中央突破。洪承畴将辎重分置后方,将明军主力十万人马分为两个梯队北进。多尔衮指挥的清军和洪承畴作战不利,几乎支持不住,于是向皇太极求援。

皇太极赶紧调集援军前往,他在观察洪承畴的布阵后,指出洪承畴的布阵缺陷。因为洪承畴要和清军决战,他把主力前调,造成后路空虚,“大众集前,后队颇弱”。所谓“此阵有前权而无后守,可破也。”

于是皇太极率领军队包抄了洪承畴的后路,挖断道路,断了洪承畴的粮道。然后皇太极袭取了洪承畴明军前线的屯粮之地笔架山,夺获明军的粮草。断粮后的明军失去作战的勇气,于是决定突围撤退。在突围的过程中,被清军歼灭大半。一夜竟然被清军消灭了五万三千余人。

留下的洪承畴率领的明军被包围在松山,最终也被清军攻克,明军全部被歼。洪承畴和一大批被围的明朝将领被俘。随后粮尽援绝的锦州也被迫投降。

这一仗,清军以较小的代价消灭了明军最后的主力,至关重要的辽西走廊落入清朝之手。后人说此战为清朝定鼎之战。

二、明朝此战失败的原因。这一仗,是双方的一次大决战。双方最后投入的兵力相当,而且都是双方的最后主力。这一仗可以说决定了双方的命运。在这一仗中,洪承畴本有取胜的机会,但是,最终明军还是失败了。

在这一次战役中,崇祯的指挥是失败的一个原因。但是,从崇祯这方面来看,他的判断来自陈新甲等几个近臣,对前线情况不了解。他只是听从陈新甲等人说的军心可用的报告,并且为没有粮饷发愁,根本就不管前线将士的死活。

这样,崇祯根本不理睬洪承畴的合理建议,一意孤行的下命令,让洪承畴进攻。这打乱了洪承畴的作战部署,给战役进程带来了不利的影响。

而相对于崇祯的指挥,更致命的是洪承畴指挥的错误。洪承畴在内心对崇祯的指挥是抵触的,所以他在作战部署上,依然按照自己的想法进行布置,而不是配合崇祯的方针来部署。这就使得将帅不合,贻误了战机。

崇祯让洪承畴出击,是让他速战速决,以解锦州之围。在当时,锦州附近的清军,在数量和质量上都远低于洪承畴。而且这部分清军前有坚城,后有明朝援军,处于不利的地位。如果洪承畴采取速战速决的战术,是有可能打破清军的围困的。

但是,洪承畴根本没有领会崇祯的意图。他依然采取的是稳扎稳打的战术。虽然他集中了优势兵力,可是却没有孤注一掷,迅速突破清军的阵营。虽然在初期给了多尔衮以沉重打击,使得清军哀嚎,说自己“势不能挡”。可是依然没有打破清军的阵营,给了清军调集援兵的时间。

从洪承畴北进到皇太极率领紧急征调的援军赶到战场,这中间有半个月的时间。如果洪承畴抓住这半个月的时间,在皇太极的援军到达之前,把多尔衮的清军击破,那么形势将是另一番景象。

在皇太极赶到战场,包抄了洪承畴的后路时,洪承畴的指挥更是拙劣。他在这种情况下,居然和下属计议撤退逃命。明眼人一看就知道,前有敌人,后有截兵,大军一动,必定崩溃无疑。

这个时候只有一个办法,那就是置之死地而后生,和清军决战。如果战胜,自然一切好说。如果失败,这十万人马也会换来几万清军的损失。这样,元气大伤的清军,至少在几十年里都不会是中原的威胁。这样,也就很可能不会有清朝这个朝代了。

可是,洪承畴选择了逃跑,最后明军几乎被清军全歼。而清军没有付出多大的代价,依然成为进取中原的力量。

结语:松锦之战是明清的一场大决战,这次战役由于崇祯皇帝的插手,以及洪承畴的错误指挥而失败了。如果崇祯皇帝不是那么急躁,不理会前线将领的合理建议。如果洪承畴能够孤注一掷,在关键的时候不计生死的血战。那么松锦之战有可能不会失败,即便是失败也不会失败得那么惨。最低也要让清军付出必要的代价,让它丧失进取中原的力量。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

前言:洪承畴是军政全才,其军事才华极其出众。洪承畴在松錦大战中兵败被俘,并不是洪承畴打不过皇太极;而是因为崇祯皇帝和兵部尚书陈新甲插手军事指挥,事权不一,破坏了洪承畴的军事部署。

洪承畴是明末的朝廷重臣,他是文武兼备的干才。在松錦大战中,洪承畴率领八总兵、十三万人马,采取步步为营、稳扎稳打的策略,使清军无可奈何,皇太极急得直流鼻血。

然而,历来性子急躁的崇祯皇帝因为明朝财政压力过大,军饷难以为继,所以他主张速战速决,严旨洪承畴“刻期进兵”,与清军进行决战。

洪承畴迫于崇祯皇帝的严令,只得出兵与清军决战。最终,明军因为仓促进兵,粮道被切断,军心大乱,导致战争失利,洪承畴兵败被俘。

松錦大战,洪承畴兵败的原因主要有以下这么三点:

1.崇祯皇帝不顾战场实际情况,一味严旨催逼。

洪承畴善于用兵,采取了且战且守、稳扎稳打的持久战策略。在松錦大战前期,明军获得的战果很大,重挫了清军,也大大提高了明军的士气。

而清军则是初战失利,死伤众多,几乎全军溃败。这种状况令皇太极束手无策,急得直流鼻血。

但是,洪承畴却必须面对来自朝廷的巨大压力!

崇祯皇帝和兵部尚书陈新甲因为此次出战调集了重兵集团,军饷支出数量巨大,朝廷财政压力很大;所以,他们认为明军不宜与清军打持久战,而应速战速决,尽快与清军进行决战,以便节约朝廷的财政支出。

洪承畴鉴于熊廷弼、袁崇焕、卢象升等人的悲惨下场,不敢坚持己见,只得放弃了原有的军事部署,仓促率兵出战,全军仅带了三天的军粮。皇太极侦知了这一军情,派清军偷偷切断了明军的粮道,从而导致明军军心大乱。

2.兵部尚书陈新甲派来的监军张若麒,在松錦大战中起到了极大的破坏作用。

张若麒在军中指手画脚,一味主张速战速决,不把洪承畴放在眼里。他屡屡干涉洪承畴的军事指挥,以致军中将士们只知道有张监军,不知还有总指挥洪承畴了。这样一来,就使得洪承畴的威信降低,发出的军令也无法畅通无阻地得到贯彻执行了。

在粮道被切断、大军被包围之后,张若麒又极力反对洪承畴“鼓舞士气、与清军决一死战”的计划;他再也不夸夸其谈什么“速战速决、与敌决战”了,而是坚决要求赶紧突围、撤回宁远。

张若麒作为朝廷派来的监军,他在明军将领中影响力很大,他的突围逃跑这一主张,涣散了明军将士的斗志。

3.明军将领一心要保存实力,以自己的军队来保证以后的荣华富贵。

明军将领们眼看朝廷腐朽无能,调度无方,致使大军陷入重围,就纷纷打起了小算盘,一心想要保存自己的实力,来保住自己的地位及荣华富贵。

于是,一部分明军将领不再把洪承畴的军令当回事儿,私自在夜间率部逃跑,致使军中大乱;而清军乘势大举进攻,大败明军。

结语:明清松錦大战,由于明朝朝廷的腐败无能、明军将领的胆怯自私,最终招致了战场上的惨败。但是,作为明末最优秀的军事统帅,洪承畴因为婆婆众多、事权不一,并没有展露出自己那杰出的军事才华。因此,我们不能以成败论英雄,仅凭战争的结果,就武断地认为洪承畴不是皇太极的对手!

如果崇祯皇帝不是性子苛急,一味促战,而是做好后勤保障,真正放权给洪承畴,那么,依洪承畴那一身经验丰富的军政本领,是一定能够挫败清军,为锦州解开重围的。

洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

导言:明朝与后金政权在辽东战场发生的三次大战役,是明朝逐渐衰落,后金逐渐崛起,此消彼长的过程。萨尔浒之战标志着,明朝丧失了辽东的主动权,转为守势;沈辽之战标志着后金确立了辽东的统治;而松锦之战则是明朝损失了辽西最后的一支精锐部队,至于说松锦之战的失败,既有洪承畴迫于朝廷的压力改变作战计划,也有皇太极在战略部署上的棋高一着。

双方态势上述所说萨尔浒之战影响了双方的态势。元气大伤的明朝,以建立的关宁锦防线为依托,转为守势。此时,趁着后金在宁远、宁锦的两次兵败,导致政权内部的更迭,无暇顾及,转而将主力投入到镇压农民起义,接连挫败了李自成、张献忠等多支起义军。

后金方面努尔哈赤一心想趁热打铁,夺取山海关,不想在宁远兵败后不久逝世。继位的皇太极转而韬光养晦,一方面解决内部民族矛盾,巩固政权;一方面统一漠南蒙古,征服朝鲜,剪除明朝的外围势力。

锦州因地处关内外的战略要冲,距离东南40里便是出海口,有储备粮仓,明朝可通过这里源源不断地输入粮饷,保证辽东战场的后勤补给。如此,皇太极将其作为攻破关宁锦防线,占领辽西走廊,夺取山海关的关键。

围困锦州为此皇太极做出了三点部署:

1、修筑义州城。皇太极命令“令明山海关外宁、锦地方不得耕种”,派齐尔哈朗驻扎于距离锦州90里的义州,屯田种粮,以此为据点,解决后金军队的粮饷以及军事调度;

2、围困锦州。令4万骑兵驻扎在锦州城外,在城的四面立八营,绕营挖一圈深壕,壕变修建垛口,从而由点及面形成四面屏障,完成对锦州的合围;其次对于锦州外城的蒙古兵进行劝降;

3、调集红衣大炮,炮轰锦州城内,迫使守军出城迎战,消耗明朝的有生力量。

明军援锦锦州主将祖大寿向朝廷告急,崇祯皇帝派出洪承畴率领杨国柱、吴三桂、曹变蛟等8总兵,共计13万步骑火速增援。出发之前,以兵部尚书陈新甲为首的一派,以“兵多饷艰”为由,主张分兵速战;而以洪承畴为首的边将认为“寡不敌众”,主张且战且守。崇祯支持了洪承畴,并采纳了兵部的一些合理建议。

洪承畴部,总兵杨国柱首战告捷,在松山击退了后金齐尔哈朗的军队。得到消息的兵部尚书陈新甲为首的“速战派”变得欢欣鼓舞,上书说“边兵可战”,加上此时后金军队缺粮,放出风说即将南下抢粮。如此,崇祯皇帝转而否定先前制定的“持久战”,催促洪承畴迅速挥师,增援锦州。

露出破绽洪承畴鉴于此前,明军在辽东战场的失利,采取了“建立饷道,步步为营,边战边进,解围锦州”的策略,虽然进展缓慢,但取得了几次小规模的胜利。在崇祯皇帝的催促下,火速增援锦州。进入松山,洪承畴考虑后金的策略是前头打援,故其将兵力集中起来往前推进。

遭遇失利的后金主帅皇太极,日月兼程,亲临前线,一下子看出了洪承畴布阵的破绽:此阵有前权,而无后守,可破也。即是说重点都在前面,后面的防守薄弱,是虎头蛇尾。

松山决战针对洪承畴的布阵,皇太极做出部署:

1、包围明军主力。将部队部署在松山杏山之间“横截大路,锦亘驻营”,挖三道“深八尺,宽丈余”的深沟,切断松山明军与外界的联系;

2、反包围援锦明军。皇太极的策略是包围锦州只是幌子,真正的目的是明朝的援军。洪承畴率部来援救,使得皇太极的重点由包围锦州,转为了反包围洪承畴部明军。从而又以此作为诱饵,再次施展围点打援的战术,在明军退往宁远的必经之路,设下伏兵;

3、切断明军粮道。从而引起洪承畴部明军的恐慌,动摇军心。

最终,后金军队大获全胜,洪承畴被俘后,投降后金。

结语史学家的观点是明朝亡于万历。其后的皇帝给力挖坑,又有祖上留下的“宦官之患”,还有那明清小冰期的“加持”,明朝焉能不亡?而另外一边是以“十三副遗甲”起家的后金,经过努尔哈赤、皇太极的励精图治,建立后金政权。此消彼长之下,洪承畴即便有再强的能力,也只是延缓明朝的灭亡,再说了这份能力又还受到掣肘。

洪承畴被俘后投降,时人在其所作的对联上加字:“君恩深似海矣;臣节重如山乎”(洪承畴所做对联:君恩深似海;臣节重如山),极尽讽刺。但其对于后来的清朝,在稳定社会秩序,制度建设方面还是起到了一定的作用。

各位看官,不知道您,怎么看?

欢迎点赞留言^_^

洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

大明自万历而后,江河日下!木匠皇帝朱由校执政时,怠政懒政,使大权旁落到大太监魏忠贤手中,魏忠贤结党营私、排挤异己,把朝廷弄得乌烟瘴气!及致崇祯17岁登基时,明朝内乱外患不断,而庞大的文官集团又把持着朝政,整个大明帝国已千疮百孔、处于风雨飘摇之中了。

依我看,洪承畴兵败被俘主要是崇祯帝瞎指挥造成的!捉

1.洪承畴支援锦州,崇祯干预前方战事。

1641年,英勇善战的皇太极率后金大军围困锦州,同时策反了明军中的几位蒙古将领,明军锦州守将祖大寿被迫向朝廷求救、同时退守内城;崇祯接到消息后,急忙派蓟辽总督洪承畴率军去解锦州之围。

洪承畴率大军到达宁远后就驻扎了军队,前方敌情不明,他不敢冒进,他认为后金战斗力强大,明军应“且守且战”;依当时的力量对比,善于用兵的洪承畴此法稳妥、得当!

而崇祯皇帝和兵部尚书陈新甲等京官们,自知帝国此次出战调集重兵不易,军饷支出数目庞大;所以,他们认为不宜与清军打持久战,而应一鼓作气、速战速决!这群家伙并没有实践经验,军事知识等于零,愿望是美好的,可惜现实骨感而嶙峋!

2.崇祯以前对前方军事将领的态度震慑了洪承畴,使洪承畴不敢坚持己见。

在崇祯帝的旨意下,洪承畴鉴于熊廷弼、袁崇焕、卢象升等人的前车之鉴,不敢违背朝廷的意思,只得依崇祯的意思展开军事部署,仓促率兵出战;可要命的是全军只带了三天的军粮,皇太极获悉了明军军情,就派清军精锐切断了明军的粮道,导致明军军心不战而乱。

大军未动,粮草先行,由于秉崇祯的旨意仓促出战丢了粮草,已为松锦之战大败埋下了祸根。

3.崇祯派往军中的监军张若麒对明军破坏作用极大。

被崇祯与陈新甲派来的监军张若麒,在军中指手画脚、颐指气使;起先,他一味强调出战、出战。且依恃陈新甲这个靠山,根本无视主帅洪承畴的存在,随心所欲地干涉洪承畴的指挥,处心积虑地提高个人声望,以致军中将士们心目中只有张监军,没有总指挥洪承畴了。因此,洪承畴的威信迅速降低,发出的军令难以被贯彻执行了。

在粮道被切断、大军已处包围状态之后,目空一切的张若麒又极力反对洪承畴“鼓舞士气、与清军决一死战”的方案,从根本上放弃了“与敌决战”的计划;他认为保命要紧,所以,他坚决要求突围、撤回宁远;作为朝廷派来的监军,张若麒负作用极大,关健时刻力主逃跑的主张,动摇了军心、涣散了将士们的斗志,他的权力是崇祯给的!所以,崇祯帝逃不了干系。

崇祯上位后励精图治,勤于政事,俭朴律己,企图再兴大明;可惜他刚愎自用、志大才疏、独断多疑,最终没能力挽狂澜;成为了亡国之君!

洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

洪承畴的失败首先必须归罪于崇祯。就皇太极和崇进行对比的话,皇太极亲临一线指挥战斗。而崇祯则是远在北京听报告瞎指挥。就此一点,二人高判立下。假设如果不是崇祯瞎指挥。完全放开手脚让洪承畴指挥。即便洪承畴失败,也不会那么惨。就个人能力而言,洪承畴高于皇太极。

明朝和女真有三次重大战役,杨镐萨尔浒之战,袁崇焕宁远之战,和洪承畴松锦之战。而其中松锦之战是从1640年1642年间爆发,洪承畴与皇太极之间最关键的一场战役。他是明朝关外最后一支劲旅,此役失败以后,整个辽东彻底丧失。皇太极直逼山海关外。那松锦之战崇祯和洪承畴到底输在哪里。

首先就是双方的战略上的错误,崇祯和洪承畴的意思是一致的,就是解救祖大寿,稳固锦州。而皇太极的目标是彻底吃掉洪承畴。在战略上皇太极就技高一筹。但就洪承畴个人在战术很明确,主力不急于解救锦州。轮番骚扰清军。让女真自己撤退。打消耗战,看谁耗得过谁。期间,洪承畴和多尔衮交手数次互有胜负,但洪承畴和锦州城内的祖大寿联系上了。而且运上了粮食。让女真自己撤围,如果不撤那就耗死你、双方都在等。这时候皇太极的好队友崇祯出现了。几乎就是皇太极想要什么,崇祯就给什么。

就在两军相持的时候,兵部尚书陈新派了一个叫张若麒的职方郎中去前线监军,此公不知兵,就是一个书呆子。来了后就写了战术情报给崇祯,意思就两个,我们可以打,而且可以打赢。如此相持空耗钱粮。问题在于,崇祯不相信前线两大军事主管官洪承畴和祖大寿的意见,偏偏听信一个刚刚到前线的书生的意见。真是奇葩。崇祯立即派人去前线督军,洪承畴无奈之下全军出击。就此战结果已经注定。至于洪承畴在战斗的失误就是战术问题。即便洪承畴不失误,也无法击败围困锦州的皇太极,战略失误就是最大的失败。因为决战的时机不对。 一都是枉然 。

1641年7月,洪承畴在宁远率13万人抵达锦州城南展开决战。皇太极则立即赶往前线,夺粮,掘壕,断后路,围点打援成功,明军精锐大部丧尽。 洪承畴被俘降清,后来陈新甲议和泄露被崇祯当了替死鬼。那个纸上谈兵的张若麒下狱被杀。洪承畴最大的失误在于粮道被掐断,造成崩溃。实际上洪承畴完全可以夺回粮道。皇太极只有五万人马。而洪承畴却有十三万。只是已经崩溃的军队无法指挥了 。

但最实际的原因在于,大明王朝已经是内忧外患,经济崩溃。一场战役之胜负无法改变大明王朝气数已尽的事实。就算是胜利,也只能让这个日薄西山的王朝多苟延残喘几年,内忧依旧是内忧,外患依旧是外患。谁也无法挽回他的覆灭。

我是清水阿空流历史的守望者。期待你的关注和点评。

洪承畴被捉是崇祯瞎指挥还是洪承畴非皇太极对手?

这件事,最大责任人其实并不是崇祯,也不是洪承畴,而是另有其人,此人便是陈新甲。

崇祯十一年,清军南下,京师戒严。此时明朝两面受敌,内有李自成,外有皇太极。好在这个时候,洪承畴、孙传庭等明军大将,终于将李自成击败,到崇祯十二年,李自成只剩下十八名骑兵,只能遁入商洛山中。

这边按下去了,崇祯皇帝立马发出调令,让洪承畴到山海关外锦州一线做蓟辽总督,为大明抵御另一个敌人,即皇太极。

咱实话实说,洪承畴刚刚接手蓟辽,面对的是与李自成完全不同的八旗清兵,如何对敌?和此前对付李自成的农民起义军,完全是两回事。这种差异,就好像美国人对付伊拉克的共和国卫队和伊朗的“圣城旅”,完全是两回事。敌人不同,你就必须好好研究,摸透了相关情况,再研究下一步的应对策略。

但是洪承畴的时间很有限。崇祯十三年,他刚上任不久,清军便进攻锦州及宁远,洪承畴派兵出援,全部吃了败仗。

这实际上也就是说,洪承畴还没有捉摸出应付满清的办法。

军情紧急,你没有办法也得想出办法。所以洪承畴只能点起所谓八总兵,拼凑起十三万军队,跑到宁远和清军会战。

不过,即便是打仗,也有持久战和速决战两种打法。洪承畴的选择,其实就是前者,具体来讲,就是:徐徐逼近锦州,步步立营,且战且守,勿轻浪战。尤其是不能和清兵打大规模的野外决战,答案很简单,打不过!当时不但是洪承畴,包括锦州城内的祖大寿,都持相同看法——如果这样打,至少明军损失不会太大,清军得不到便宜,迟早也会知难而退。

但是北京城里的文官,以兵部尚书陈新甲为首,却力主快点打,所谓速战速决(当然这种理论的前提是开战就能胜),理由是明朝这次拿出了最强大的军队,而维持这么多兵力,需要很多钱粮。若是打持久战的话,朝廷负担会很困难。

洪承畴说你这不是鬼扯么?你咋说速战就能速胜,如果速战的结果是速败,你说咋整?(但是以当时的话语环境,洪很难明明白白地说出口)

这里要说,陈新甲并不是完全纸上谈兵,他也上过前线,曾做过宁前道兵备佥事。宁前道,就是锦州、松山、杏山这些山海关外的重地,陈新甲在这里凭着自己的才干出了名。崇祯四年大凌河新城被包围,援师云集,出战、修城等事全靠他处理。但是,仅仅如此而已,这里要说的是,陈新甲在战场上,从来就没有打过一次胜仗,他曾总督宣大,协御清兵,但始终不敢出战。他部下的士兵,还在某一天夜里发生哗变。而对于这些,好疑的崇祯皇帝居然没有一丝怪罪。

他又是怎么当上兵部尚书的呢?其实就是因为崇祯十三年,兵部尚书空缺,而大臣都不愿当,所以就拿他替补了这空档。

崇祯十五年松锦之战爆发之际,洪承畴和崇祯帝都认为应该持重缓进,这个陈新甲却跳出来力主张速战,并提出要分四道夹攻,还派了一个叫张若麒的人去游说洪承畴,不但如此,更亲自写信,其实就是力逼洪承畴出兵。

而皇帝这边,因为陈新甲的主张,似乎也不再坚持持重的策略。

在这里,我们便要讲一句古老的战场真理,所谓:将在外,君命有所不受!但是洪承畴不敢。最终,出兵大败,被俘降清,松山、锦州,全部失陷。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。