马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

我是历史笑春风,谢谢邀请,我来回答这个问题。

在夷陵之战后,刘备把蜀汉的大批军队人才损失殆尽,自己也因此病死在白帝城。临终前,他托孤于诸葛亮。而诸葛亮也不负众望,他在接受托孤重托后,加紧训练军队,稳定政局。在平定南方的叛乱后,诸葛亮就准备进行北伐。在建兴五年,诸葛亮率领军马进驻汉中,上奏了著名的《出师表》,表明了自己的意愿。六年春,诸葛亮开始了他的第一次北伐。

在《三国志诸葛亮传》中,是这样记载诸葛亮第一次北伐的经过的:

六年春,扬声由斜谷道取眉,使赵云、邓芝为疑军,据箕谷, 魏大将军曹真举众拒之。亮身率诸军攻祁山,戎陈整齐,赏罚肃而号令长明,南安、天水、安定三郡叛魏应亮,关中响震。魏明帝西镇长安,命张邰拒亮,亮使马谡督诸军在前,与邰战于街亭。谡违亮节度 ,举动失宜,大为张邰所破。亮拔西县千余家,还于汉中,戮谡以谢众。通过这段记载,我们可以看出,诸葛亮的第一次北伐完全出乎曹魏意料之外。因此在刚开始取得了出敌不意的效果,南安、天水、安定三郡都叛降了诸葛亮。形势可谓一片大好。

但是,在接下来的阶段,曹魏的皇帝曹叡亲自镇守长安,并调遣曹魏的精锐中央机动军团张郃部,共计五万步骑兵,增援陇上。在街亭之战中,诸葛亮派遣马谡为先锋,与张郃决战。但是,马谡违背了诸葛亮的节度,处置军队不当,被张郃大败,使得诸葛亮进无所据,被迫撤退。诸葛亮的第一次北伐失败。

从这里我们可以看出,街亭之战是诸葛亮第一次北伐的关键性的一战,这一战的失败直接导致了诸葛亮第一次北伐的失败。这一仗,在《三国志马谡传》中是这样记载的:

建兴六年,亮出军向祁山,时有宿将魏延、吴壹等,论者皆言以为宜令为先锋,而亮违众拔谡,统大众在前,与魏将张郃战于街亭,为郃所破,士卒离散。亮进无所据,退军还汉中。在《三国志张郃传》中 则是这样记载的:

诸葛亮出祁山。加郃位特进,遣督诸军,拒亮将马谡於街亭。谡依阻南山,不下据城。郃绝其汲道,击,大破之。南安、天水、安定郡反应亮,郃皆破平之。这样我们可以从双方的记载中对街亭之战的轮廓了解个大概,马谡驻守街亭违背诸葛亮的指示,这个指示就是下据城守街亭。而马谡违背诸葛亮的指示,反而依阻南山,使得张郃得以断了马谡的汲道,使得马谡不战自乱,被张郃打得大败。

从战术的角度来看,马谡的失败可谓咎由自取,无可辩驳。

但是,如果我们从另一个角度来看这场战斗,就会看出一些其他的东西。作为一军的统帅,诸葛亮的身上是不是也有一定的责任呢?

首先,是用兵上的问题。诸葛亮兵出祁山,是想先占领陇东高原,然后再依托陇上的人力物力,居高临下进取关中。但是,我们可以看出,诸葛亮出兵一个月后张郃兵团才赶到陇东。在这段时间里,面对极度空虚的关陇地区,诸葛亮的效率并不高,并没有迅速抢占战略要点。也没有对曹魏的增援有足够的认识,造成了军事上的被动。

第二,既然要占领陇上高原,就必须先阻塞曹魏的援军之路。这条道路是最为关键的关陇道。这条孔道长几十里,一端是固关,一端是陇坻。如果控制住这条陇道,那么就保障了陇上的军事行动。可是,我们可以看到,在长达一个月的时间里,诸葛亮居然没有去抢占这个最重要的军事目标。多达六万的主力在陇上无敌人的地带进行着武装大游行。致使张郃所部毫无困难的冲过陇道,直捣诸葛亮的腹心。这是诸葛亮最大的失策。

第三,陇道要点没有占领,诸葛亮就把目光投向了街亭。街亭远不是那些不懂地理的人所说的,是所谓的要塞。它只是个五总路口,地理平坦,四通八达。这样的地方,以山地步兵为主的蜀军,面对步骑混编的张郃集团,是极难守住的。

第四,诸葛亮违众任用马谡,造成大家不服,将帅不和。马谡是有能力,但此人缺乏历练,初次领军,就把这样艰巨的任务交给他,是不恰当的。大家对这个参谋出身的将领阳奉阴违,在关键的时候军心很容易崩溃。

第五,马谡缺乏战斗经验,有畏惧之心。所谓上山,并不是马谡说的,居高临下,势如破竹。而实际上是马谡畏惧曹魏找的借口。虽然说诸葛亮后来说在祁山蜀汉的军队多于曹魏,但是,曹魏五万人马是集中使用的,而诸葛亮的六万大军是分散的。马谡的军队数量肯定不如张郃。质量也不如张郃,这仗对于马谡来说已经是必败之局。因此,胆怯的马谡才不顾诸葛亮的交代,上了南山,企图依托地利对抗张郃。

从上面分析,我们可以看出,马谡上山是有着他的考量的,但是,在当时的不利条件下,失去了天时、地利、人和的马谡,即便是不违背诸葛亮的交代,也是难以取胜的。

我是历史笑春风,喜朋友,爱交往,希望能够和大家分享历史的乐趣。希望大家关注我和我的文章,多提宝贵意见,谢谢。

马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

《失空斩》是一出戏,不过诸葛亮挥泪斩马谡恐怕是真的。因为马谡的确丢失了街亭,诸葛亮斩杀马谡留下几滴泪也是应该的。

据《诸葛亮传》记载:诸葛亮命马谡都督诸军在前,与魏将张郃战于街亭。由于马谡违背了诸葛亮的节度,举动失宜,被张郃打得大败,因而丢掉了街亭。

陈寿先生惜字如金,没有明确记载,马谡如何违背了诸葛亮的节度,如何举动失宜。结合《三国演义》来看,诸葛亮也没有明确要求马谡在哪里驻扎,只是特别叮嘱副将王平,一定要在要道之处下寨。并且说只要守住此地,就是取长安的第一功。

那么,问题就来了。马谡没有在要道扎营驻守,而是跑到了山上躲了起来。这是否就违背了诸葛亮的节度,举动失宜呢?

01

马谡去街亭干嘛去了?

诸葛亮说街亭是一个既无城郭也无险阻的地方,那为何诸葛亮一定要守呢?

为了证明诸葛亮的神机妙算,罗贯中先生提前作了铺垫,从司马懿口中说出街亭的重要性,此乃咽喉之地,只要断其粮道,诸葛亮不战自退。

诸葛亮的粮道在哪里呢?

诸葛亮从汉中出兵,大军屯于祁山,街亭远在汉中西北、祁山正北。难不成诸葛亮要从南安、天水、安定魏国三郡补给粮草吗?这是不可能的。

诸葛亮是想从斜谷取长安,派遣马谡守街亭的目的是避免司马懿派遣军队从街亭、祁山方向,抵达汉中,绕道诸葛亮大军背后,切断从汉中给诸葛亮大军补给粮草的要道。

这是很厉害的一招,马谡不在要道扎营,拦阻张郃大军,却躲到山上去了。如果张郃直接放弃与马谡纠缠,直奔汉中,这很危险,诸葛亮的如意算盘岂不就打错了吗?

可偏偏马谡很傻,跑到了山上,而张郃更傻,不是直接放过马谡直奔汉中,反而是要围困马谡。这令诸葛亮没有想到,超出了意料之外。

在豹眼看来,马谡还是很聪明的,是有想法的。

如果张郃真的像司马懿、诸葛亮这些伙计安排的那样,张郃直奔汉中,那么马谡下山跟在张郃屁股后面,断绝了张郃的归路和粮草的补给,然后与诸葛亮大军前后夹击,张郃就不得劲了。

02

事出意外,张郃没有按照诸葛亮的套路出牌

没想到张郃不仅不听诸葛亮的,甚至司马懿的安排也不听。到了街亭就不走了,不去断绝诸葛亮的粮道,却要围困马谡。

这不刚刚好吗?马谡成功的拖住了张郃,让他不能通过街亭,去断绝诸葛亮的粮道,岂不是很好呢?

再看一下诸葛亮的安排,派遣给马谡二万五千人守街亭,又令高翔带一万人守列柳城,又唤魏延领本部人马,至少五千,屯于街亭之后,决意要让街亭万无一失。

诸葛亮咋就这么任性,家里开矿吗?就那么一点兵力还要撒芝麻盐似的。

这个安排看似天衣无缝,其实是漏洞百出。本来就兵力不足,还不能集中优势兵力,岂能不败?

既然知道高翔不是张郃的对手,那叫他去干嘛呢?知道魏延很厉害,非他不能对付张郃,为啥最后才想起来让他去呢?

史料记载北伐之前,魏延向诸葛亮提出了子午谷奇谋,罗贯中完全采用了《后汉书》记载的魏延具体的计划建议,诸葛亮没有采纳。诸葛亮就因为这个原因,不把守街亭的重任委托给他。

可最后交战的结果是,张郃五万人马对阵马谡、王平、高翔、魏延四万,在被四路围攻的情况下,依然把他们打得大败。

虽然马谡等被打败,但毕竟张郃没有能够断绝诸葛亮的粮道,而且从战役描写的过程来看,马谡驻扎山上还是很正确的。

张郃围困马谡,王平、高翔、魏延从外围再包围张郃,里外夹击,让张郃腹背受敌,这岂不是很好的策略吗?

但是,高翔不行,魏延又不很卖力,他们能够活着回来就不错了。

03

马谡就是一个冤死的鬼

街亭一战来看,诸葛亮整个部署就是错误的。战略部署错误,不管战术如何得当,很难取得战役的预期效果。

马谡驻扎在山上没毛病,如果他在陆地驻扎死的更惨,恐怕不用让诸葛亮为难,在街亭就被张郃杀死了。

不要说诸葛亮根本不可能有能力派遣给马谡二万五千人马,即便有,在陆地被张郃围困,还能有生路吗?很可能马谡、高翔、魏延被张郃各个击破,几无生还。

马谡违背节度该杀,不听号令岂能容忍。但马谡在山上扎营没有大错,这恐怕不是失败的主要原因,马谡也不会因此而被杀。

战略得当,战术失误,可能导致局部的失败;但战略失误,无论战术如何得当,只能保全局部,不会改变整个战役失败的命运。

奇迹是有的,但之所以出现奇迹,是因为奇迹出现的概率很小。

如果总是战略失误,靠几个小战术得当,就屡屡取得成功,那还叫奇迹吗?

失掉了街亭,整个战役就失败了,无论在山上扎营多么正确,都已经毫无足道。因为任何战术都不可能是完美的,总有一些漏洞。失败了,就往往会过分扩大它的漏洞,反而把它合理的地方给忽略了。

许多人对马谡失街亭特别感兴趣,豹眼一向认为诸葛亮智慧超人,总想找到诸葛亮一定要守街亭的原因,可实在是找不到其合理的地方。这也是豹眼总想回答这一类似问题的原因所在,找不到理由,豹眼永远在纠结中。

马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

我是老威,我来回答。

要分析马谡为什么不听诸葛亮的命令,当道阻挡魏军,而选择在山上扎营,我们就要先分析一下街亭之战时期的形势。

街亭之战的形势首先我们要知道从汉中通往长安的五条路线:

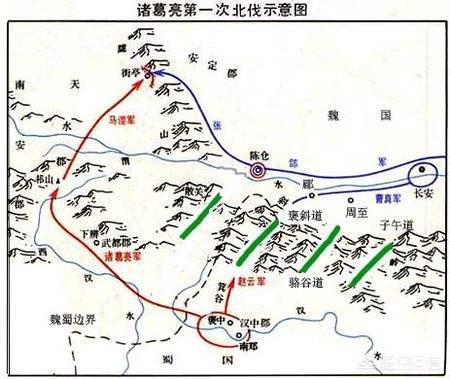

如图,从汉中通往长安,一共有五条道路,从西往东分别是祁山道、陈仓道、褒斜道、骆谷道、子午谷道。

我们先说一下第一条,祁山道,这是诸葛亮的最爱,地势平坦,方便运输、排兵布阵,缺点就是绕远路。

第二条陈仓道,也是大路,易于用兵,但两侧都是树林,容易遭埋伏。刘邦当年的“明修栈道,暗度陈仓”就是这条道。

第三条是褒斜道,道路崎岖,这一点李白已经证明了“蜀道难,难于上青天”。

第四条骆谷道,是所有路线当中通往长安最近的路线,但也是险峻的路线。曹爽曾经从此道伐蜀,遭到埋伏大败。

第五条子午谷道,是最为险峻,也是最冷门的路线,杨贵妃爱吃的荔枝就是从这里送到长安的。

之所以诸葛亮喜欢走祁山道,就是因为其地势平坦,适合大兵团运动作战,所以在诸葛亮五次出击魏国的过程中,有两次是选择走了祁山大道。

诸葛亮第一次北伐的情况诸葛亮第一次北伐,就是走了祁山大道,但是在战前,为了迷惑魏军,他派出赵云、邓芝伪装成了蜀军主力,走陈仓道。对此,魏军中计,派出了曹真带领主力部队在陈仓与赵云对峙。

这一招声东击西可以说用的非常的巧妙,诸葛亮见魏军中计,便率领蜀军主力走祁山道,向着陇右三郡杀了过去。

实际上,诸葛亮第一次北伐的战略目标并不是夺取长安,而是夺取陇右。因为蜀国的国力和当时的魏国差距太大,光是人口基本就是不足100万对500多万,所以在兵力上双方不是一个档次的。在人口、土地不如对手的情况下,实际上最好的做法就是爆一波兵,去对方那里抢占地盘,获得了更多的地盘就可以爆出更多的兵,把优势一点一点地积累起来,这是稳妥的做法,也符合诸葛亮的性格。

诸葛亮于是就带领蜀军主力“突然”出现在了陇右地区,陇右地区没有防备,很快就基本被诸葛亮打了下来,当时陇右只剩下了陇西城没有攻下,只要攻下陇西城,那么整个陇右就是蜀国的了,今后打长安,就可以以陇右为基地进攻长安,从陇右出发不但地势平坦易于进攻,而且陇右产粮食,后勤也比汉中进攻长安要大为改观。

街亭之战的情况接到陇右的急报,魏国皇帝曹睿知道上当了,于是亲自坐镇长安,从荆州调来了当时魏国第一大将,张郃,命令他率领五万骑兵支援陇右。

从长安到陇右一共有两条道路,一条是陇山道,一条是陈仓渭水道。

而当时的情况是,魏延和吴懿在负责攻打陇西城,断绝了陇西城与外界的联系,可以说拿下陇西城只是时间问题。

诸葛亮率蜀军主力在陈仓渭水道和郭淮对峙,张郃如果想快速支援陇右,就只能走陇山道。而街亭是陇山道的必经之路,只要守住街亭,张郃就无法支援陇右。

如果诸葛亮守住了街亭,那么陇右就等于拿下了,有了陇右地区,诸葛亮接下来进攻长安就游刃有余,可以随时对长安发动大规模进攻了。如果守不住街亭,那么张郃就可以支援陇右地区,陇右就拿不下来,诸葛亮唯一能做的就是撤军了。

所以街亭是关系到全局胜负的关键。

马谡的抉择马谡当时应该是立功心切,急于在众将面前表现自己,就违背了诸葛亮给他的战略意图——拖住张郃,而是击败张郃。

如上图,这是当时马谡将军队驻扎在山上的效果,红色表示蜀军,蓝色表示魏军。魏军主帅张郃,如果大家熟悉三国的话都应该知道,张郃是当时为数不多的能够从三国早期一直打到晚期的大将之一,满记满经验而且武力值爆表,当时全天下能跟张郃抗衡的将领已经没有几个了,而他手下的五万骑兵基本都是魏军的精锐,所以要战胜这支部队,在马谡只有最多2万人的情况下是基本不可能的。

马谡驻扎在山上,是想利用山坡的冲击力,在张郃部队赶到山下时一鼓作气发动一波冲锋冲散张郃的部队,从而击败张郃。但是实际上在面对张郃这种老司机的情况下,马谡失算了,张郃三面包围了山上的马谡军,而在包围圈外驻守街亭城池的王平只有1000多人,根本无法救援马谡。张郃断了马谡的水源之后,马谡所部就基本只能等死了。

如上图,如果按照诸葛亮的安排当道阻击张郃部队,就应当是这样的部署,在两边高地安排一部分兵力,主力在道路中央镇守街亭城。因为两边的高地如果被张郃占据,那么张郃一是可以居高临下洞察街亭城内蜀军的动向,二是可以实现对街亭城的包围,三是可以直接越过街亭解陇西城之围。

如果按照诸葛亮部署主力当道阻击张郃,交战的时候基本就是这个效果了,两边因为是高地,不适合骑兵冲锋,所以张郃就只能出动步兵作战,中间因为有城池的缘故,张郃部队一时半会是冲不过去的,基本就会打成一个僵持的局面。

而马谡的任务不是击败张郃而是拖住张郃,所以不需要胜利,只要能挡住就行,这样的话,胜负难知。

所以综合以上来说,马谡扎营在山上是为了击败张郃,而诸葛亮要马谡当道阻挡张郃,是要马谡拖住张郃。因为战略目标不同,所以出现了不同的应对措施。可以说,马谡的战略目标不切实际。马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

要想弄清楚马谡为什么要在山上扎营,首先得弄明白,诸葛亮交给马谡的任务是什么?

从事后来看,诸葛亮第一次北伐的目的就是要拿下陇西五郡:陇西郡、南安郡、天水郡、广魏郡和安定郡。魏国在诸葛亮第一次北伐前,实际上关中及陇右的防备是相当松懈的,认为蜀汉没有实力进攻曹魏的关中及陇西地区。

曹魏在关中的军事力量,主要集中在长安到陈仓一带的关中地区,诸葛亮的目的是拿下陇西五郡,如果曹魏想要支援陇右的话,只有两条路可走,一是走陇山道,而街亭就是陇山道西边的关口,另一条路是渭水道,这条路是小道,不适合大军行进,渭水道的西边关口就是上邽。

只要诸葛亮堵住了街亭和上邽,魏军就救援不了陇右,诸葛亮所率领的蜀军主力就能拿下陇西五郡,诸葛亮第一次北伐就能达到目的。

所以,诸葛亮给马谡的任务是守住街亭,不让曹魏的主力救援部队进入陇西,只要马谡在街亭堵住了魏军,就算完成了任务。

从关中经陇山道到达街亭的路,实际上是山谷间的一条路,谷口就是街亭,据史记记载,待亭有城池可守,既然是谷口,街亭周边山也比较多。

马谡无论是在山上扎营也好,还在据城而守也好,任务就是堵住魏军,不能让魏军进入陇西,否则任务就失败了。从事后的结果来看,马谡非旦没有完成任务,而且被张郃击败的时间极短,甚至连为诸葛亮争取时间都没有做到。

马谡为什么这么做?为什么要在山上扎营?

我相信诸葛亮在安排任务前,已经非常清楚的向马谡说明了任务的重要性和如何部署,从王平执意劝谏马谡和街亭之败后诸葛亮的处罚情况来看,马谡没有听从诸葛亮的安排,上山扎营属于个人行为。

古代的城池,一般是依险而建,根据地形起到不拿下城池就无法通过的目的,如果街亭有城,一定是建在谷口的正对面,起到扼守谷口道路的作用,否则城池也没用,如果守城,魏军是没有这么容易通过街亭,或绕过城池进入陇西的。

马谡被派去守街亭时,他是不知道他的对手是谁的,至少对手张郃,那是后来局势明朗后,马谡才知道他的对手是张郃,马谡之所以弃城,而上山扎营,第一个原因就是没有考虑到他的对手是谁?

将在外,君命有所不授,是马谡选择上山扎营的第二个原因,前提是你得顺利完成任务,如果马谡守住了街亭,完成了任务,那么他是选择上山扎营,还是选择据城死守,都不是问题,关健是马谡失败了,所以要追究他的责任。

马谡选择上山扎营的灵感,多半来自刘备打汉中之战时,命令黄忠在定军山扎营,然后利用居高临下的优势,打一个防守反击,黄忠当年就是这样斩杀了魏军主帅夏侯渊,如果马谡能成功斩杀魏军主将,将会立下不世之功。

换句话说,马谡上山扎营的第三个原因是马谡立功心切,马谡想通过在山上扎营,在防守魏军的同时,利用居高临下的地位,冲击魏军,立下大功,以便更好在日后的蜀汉发展,可惜马谡败了,只要马谡败了,所有的责任都是马谡的责任,这就是成王败寇的理论。

马谡选择上山扎营的第四个原因,就是马谡缺少实际领兵打仗的经验,而诸葛亮能将马谡放在如此重要的位子,也是要承担用人责任的,所以在马谡失败后,连诸葛亮也自贬三级。

从事后王平带领千余人,就挡住了张郃的情况来看,只要马谡据城以守,张郃一时半会是无法拿下街亭城池的,张郃到达街亭的先锋部队一定是骑兵部队,很可能还缺少攻城武器,只能望城兴叹。

但是马谡在山上扎营,张郃立即就想到破马谡的办法,断水源,围山,其实还是马谡缺少实际经验,在战争之初,就应该想到水源问题,应该趁张郃立足未稳,从山上冲击张郃军队,张郃是急行军赶到街亭的,如强弩之末势不能穿鲁缟。

马谡在山上扎营,完全就是忽视了诸葛亮的整体战略,没有大局观的表现,这也是马谡在山上扎营的第五个原因。他没有考虑到整个第一次北伐的战略,或者不能理解诸葛亮的战略,只从自身利益考虑街亭之战,所以才会失败。

马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

马谡的部署实际上也不能算错,只是他高估了自己的能力而已,他自己不是打硬仗的料,如果把他换成赵云,那么他的这种部署也可以算是经典。

关于街亭之战我们要考虑两个关键因素,一个是街亭的地形问题,当时的街亭是一条谷口,平均宽度在1里~3里左右,整个战场大约可以容纳1万人左右厮杀,也就是每方各派5000人,这也是诸葛亮派给马谡的兵力数量。魏军虽然有10万,却也只能派5000人入谷参战。这使得蜀军守军虽然不多,但是魏军却也占不到兵力的便宜。

第二个问题,蜀军的战斗力强。当时的蜀军由于采取了雇佣军制度(征南蛮),这使得蜀军的同期战斗力强于魏吴两军。如果魏军无法在兵力上面取得优势,那么蜀军实际上反而是占便宜的一方。

根据马谡的作战规划,他是打算将魏军先放入山谷,然后依仗山谷高地居高临下冲锋,把这入谷的5000魏军团灭掉,然后再据险而守,这样可以振作己方士气,也可以打击对方士气,如果这个作战策略由赵云来实施的话,可能张郃方面就要凶多吉少了。但是由马谡自己执行,他自己从来就没有打过这种硬仗,等魏军大量进入山谷的时候他却胆怯不敢上阵了,眼睁睁看着魏军通过山谷并将其包围在山上。

马谡为何不听恩师诸葛亮的话,驻守街亭时,非要选择在山上扎营?

马谡没听诸葛亮的话,主要是过度自信,把街亭防守战当成了野外作战,如同赵括第二。

街亭是蜀军后勤补给和军队进退的重要通道,丢失街亭就如同被敌人卡住了喉咙。本来守街亭关健在守,并非率军拼杀,只要守住了就是胜利。依诸葛亮的安排,安营扎寨应在魏军进攻的通道上,形成一道关隘,阻止敌军进攻,使得街亭不失手,但马谡没那样做。

按理马谡是有才的,否则诸葛亮不会那么相信他。按他自己的说法就是自幼饱读兵书。但他有个缺点,就是言过其实。用现在的话来说,就是满嘴跑火车。这一点刘备就很了解,死前特意对诸葛亮说过,告诫他不可重用马谡,但并未引起诸葛亮的重视。

马谡也知道街亭至关重要,他下军令状争来这个任务很大程度上是为了章显个人本领。他没把街亭当作一个防守区,而是一个决战场。他要进行一场大战,他本来属参谋一类人物,很想借此一战成名。正因为这些原因,他改变了诸葛亮的防守街亭的要求,卯足了劲要打一场大战。

他安营扎寨在高山上,很容易被围困导致灭亡,但他不听王平等人劝阻一意孤行。他的理由何在?主要有两条,一是站得高看得远,与敌作战时有一股冲力;其二就是效仿古人的"置之死地而后生",把将士安在死路上,让他们发挥以一当十的能力。真是活脱脱一个书呆子。

马谡完全低估了敌人,过度相信自己,张郃率5万精兵过来,并不与他作战,只把他的水源切断,山头上数万人没水喝,只能主动下山作战和找水,但山路崎岖每次下来人少,马上即被消灭。很快部队自行瓦解,街亭失守自然就难免了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。