《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

因为第一篇开头一句就是将学而

论语的篇名是根据第一句话来的,比如第一篇的第一句是学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?所以叫学而篇。

第二篇是为政篇,因为第二篇的第一句话:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

《论语》开篇第一句是整部论语的核心,将这一句弄懂,或者搞清楚了,整本《论语》就算是了解了。

第一句:学而时习之,不亦说乎?有些人将其译成学习之后经常温习难道不是一件很愉快的事情吗?

估计中小学的翻译也是如此。

那么请问各位朋友,你们在温习时有感到快乐吗?

我想学习是苦的,没有人会将学习将作是快乐的,温习更谈不上。

所以这句话并不是这样理解。

学是解决学什么的问题,也就是你学什么?

这个问题估计很少有人想过,一般就是父母让我学,老师让我学,找工作有用才去学之类。

这种学并不是孔子所说的学习。

时不是经常的意思,而是时机。

习不是温习而是实践。

所以这句话实际上讲清楚如何学的问题。

要具备三个条件:

1、学习的内容

2、学习的时机

3、实践的需求

现在很多人是盲目地学,不管有用没有用,先学了再说,人的精力和时间有限,一旦陷入学习困境之中就会很难获得提升,没有学习效果。

这三个条件都满足了,这样的学习才是最开心的事情,因为这样的学习是最主动的,最自发的,无需人去管制。

第二句:有朋自远方来,不亦乐乎?第一句讲清"内圣"的问题,也就是提升自己的方法,第二句讲的就是“外王”的问题。

“外王”不是称王,而是构建天下大同。

有些人将这句话译成有朋友从远方来,不是很开心的吗?

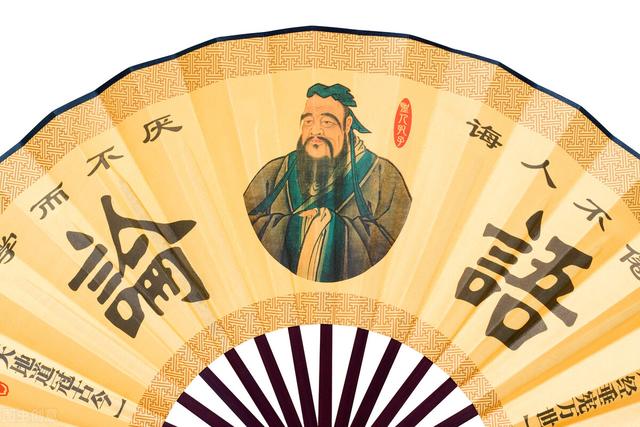

朋的本意是钱的计量单位,如下图

集市的时候,人就会从远方过来交易,为什么他们肯从远方过来,因为有利可图,而且是公平的。如果不公平的话,谁会从远方来交易。

所以有朋自远方来就是指大家为了一个共同的理想,这个理想就是天下大同,从四面八方赶来。

这说明大家对这个“天下大同”的理念很认同,你自然很开心了。

第三句:人不知而不愠,不亦君子乎?这一句是解决社会关系的问题,第一句提升自己,其目的自然是为了第二句有朋自远方来,第三句就是有朋来了之后,我们该怎么相处。

最常见的翻译是这样:人家不了解我,我也不生气,不也是品德上有修养的人吗?

在我看来这句话这样翻译是错的,人不知,不是别人不知道自己,而是有朋友来时,他们对自己的理念未必完全认同,这个不知不是不知道,而是知行合一的知。

关于知行合一就不展开解释了。

此时我也不恼火,也就心态依旧很平和,朋友对此不了解,可以慢慢来交流。

这句话实际上应该是君子,人不知而不愠。也就是讲清楚与人相处的方法。

结语:三句全悟透,则人间道一路通畅,所以这是最精华的,自然将其命名为学而。

《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

- 巜论语》第一篇的篇名叫《学而》。巜学而》一篇包括十六章,内容涉及多方面。其核心重点是“吾日三省吾身”;“节用而爱人,使民以时”,”礼之用,和为贵”以及“仁、孝、信”等道德范畴。

- “学而习之”,学:孔子讲的“学”,主要是指学习西周的“礼、乐、诗、书”等传统文化典籍。习之:“时”意为在一定的时候、或者在适当的时候,也指“时常”,“习”指演习礼、乐;复习诗、书,温习,练习的意思。

- 《学而》篇第一句“入门之道,积德之基”,所以放在巜论语》全书中的第一篇。

- 儒家讲求积极的入世观,提出“修身齐家治国平天下”,提高自身道德与学识修养是第一步,也是基础。因此巜学而》篇被放在第一篇,它涉及到“求学应反复温习,待友要真诚欣悦,与人需胸怀宽大”,内容揽括了学问的提升与人格的完善。

巜论语》中,因为巜学而》是“入道之门,积德之基”,只有先学好这一篇,以后对巜论语》的学习才能逐渐开展。

《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

题主好,你的问题涉及到《论语》的排序和上古文章的题目两个问题,就此野狐分别谈谈自己的理解。

《论语》是语录体著作,是孔子的弟子同其门人辑录的孔子和弟子的言论的一本著作,“论”为论纂之意。

我们现在的书籍都有着一个具体鲜明的名字,上古的书名只是一个简单的区别,《老子》《庄子》《孟子》《列子》《韩非子》等书名只是告诉你这是谁的书。《论语》是编纂的一本语录著作,这是其书名的意思,从这里我们可以看出今古书名上的差别。

连书名都是如此,文章和篇目的名字就更是如此了,只是一个简单的区别。

《学而》是《论语》第一篇的名字,其名字来自于第一章句“学而时习之”的前两个字,这只是一个区别的标志,相当于没有篇名。这一点,在后世的无题诗可以看到:《孔雀东南飞》、《敕勒川》、《江南》、李商隐的《锦瑟》等都是如此,文章有具体醒目的名字是战国后期才慢慢发展起来的。

第一篇《学而》共十六章句,如果要用一个统一的标准去考量,怕是做不到,只能说第一篇大致谈为学和做人的根本问题。

《学而》篇十六章句为何被放在二十篇之首?《论语》的编纂到底是有序还是无序的?这些问题历来都有争议。

野狐以为,对此应该揆情度理的去看,编纂一本书,编者不可能不思考一个排序问题。“学而”篇都是涉及根本问题的章句,故此此篇被放在第一。

《论语》492章句,用什么做为一个统一的标准,将其分为二十篇,并给出一个具体明确的排序,怕是没法做到的,各章句的价值重要性是没法区分,更是没法排序的,所以又可以说《论语》各章句之间没有明确的排序问题。

有无排序的争论实无多大意义,也永远不会有一个争论结果。哪些章句在现实中依然是有价值的,值得传承和发扬的;哪些话是落后的,是过时的,是应该批判的。对《论语》各章句思想性的学习应当是首要的,还是不要将过多的时间和精力,浪费在没有结果和意义不大的事情上。

《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

我认为《论语》第一篇叫《学而》是因为内容阐述强调教学方面的目的方法,重要性和必要性。学就是求学,学习。而是强调必须要。如:“学而优则仕”就是说学习成绩必须要优秀才能进入仕途(当官)再如“学而时习之,不亦说乎……”应理解为学习必须要持之以恒,时时抓紧学习,要学出兴趣来,也就是今天所说的是“我要学,不是要我学。”再如“学而不厌,……”就是教弟子们学习必须要不厌其烦,必须要競競业业,点点滴滴学好学深学透,不要怕吃苦。

《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

当你翻开《论语》,第一篇就是《学而》篇:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”其中,“学而时习之,不亦说乎”更为千古名句。是放之四海而皆准的法则。

在近代、现代和当代,“学习”是一个 耳熟能详 ,举足轻重的词,是人类社会最为重要,也最关键的大事。

而在古代,“学”与“习”是两个单音节词。《论语》开篇的“学而时习之,不亦说乎”是“学习”一词的出处,是《论语》中历年来传播最广泛的一句话,大多数人对这句话的简单理解是“学习了知识并且时常温习它,不也很愉快吗”,其实远远不止于此。

要想充分了解这句话的真正涵意,还需翻开古汉语字典来进行深究。

首先是关于“学而时习之”中“习”的理解。这里的“习”不是单一层面的学习,一般情况下人们把它解释为“温习”,但在古文中它并没有这个意思。“习”的繁体字是“習”,《说文解字》对“习”字的本义解释为“数飞也”,也就是雏鸟反复试飞,宋儒朱熹也提到“学之不已,如鸟数飞也”。

试想一下,学习就如幼鸟反复练习飞翔,磨炼羽翼,从而成长,不是很贴切吗?

所以“习”译作《礼记·射义》“习礼乐”“习射”中的实习、演习更贴切。现代许多学者常常把“习”字直接译为“实践”,是对“练习”和“演练”的概括。综合这几种解释,可以得出,“学而时习之”中“习”在真正意义上并不是简单的温习,而偏向于对“学”的运用,把所学知识、技能运用到日常工作,研究,生活中去。

然后是对“时”的理解。大多数人都按照现在的习惯把这个字解释为时时。但“时”在周秦时作副词用,如《孟子》中的一句话“斧斤以时入山林”中“时”正是“在一定时候”或者“在适当的时候”的意思,而“时”作“时常”是后代的意思。同时,按照“在恰当的时候”来理解“时”与按照“应用、实践”来理解“习”是更加相关更符合逻辑的。

因此,这句耳熟能详的“学而时习之”本意应该是“学习了并且在适当的时候运用它”。

为什么是这样呢?不妨结合《论语》全书来看——

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

可以看出,在《论语》中,一个努力提升自我修养的人可谓“好学”,而且只有在将道德层面上的孝悌信爱仁学通之后,才应该去学习文献知识。换句话说,不把自我的道德提升,学习再多文化知识也是失去意义徒有其表。联想到当今现实社会,许多“功成名就”的高端人才却缺乏道德素养,甚至不惜利用高端知识犯罪,把所学知识和技能用来报效祖国,而背叛国家,效劳他国。不得不说,孔子这种“先学做人,再学文化”的思想,即使在两千年后今天,也是意义非凡。

所以,“学”应该不止是读书,更在乎学做人做事,所以会注重“习”,即对所学的应用、实践,学以致用,才不枉所学。只“学”而不“习”,便是在空谈,或者说,根本不算完整的“学”。实践和应用才是学习之目的。伟人就说过:读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。

学而时习之,学习了并且在适当的时候运用它。学以致用,在人生道路上要牢记这个道理,一定会受益匪浅的!

《论语》中的第一篇为何叫《学而》,有何讲究吗?

《论语》,是孔子弟子记录老师言行的著作,间或有孔子与弟子间的对话。

从现在所能够知道的材料看,《论语》当编成于战国初年,也就是孔子去世之后不久。

传至西汉,《论语》已经有了三个版本——《鲁论语》《齐论语》和《古论语》——这是因儒学后来分了不同学派的缘故。

流传到现在的,是东汉郑玄根据《鲁论语》篇章,参考另外两《论》而成,且为其作注。

不过总体来说,三《论》虽分支流传,但差别并不大。

海昏侯墓出土了已失传1800年的《齐论语》,比传世的《论语》多了《问王》和《知道》两篇。对此,学者们亦有初步看法,但因为竹简损坏严重,释读仍在进行中。

另外,定州汉墓亦曾出土二十篇残本《论语》;朝鲜平壤也出土了约汉元帝年代的129枚《论语》残简。

从这些汉代《论语》的内容排列看,《学而》都列为第一篇。

何以如此呢?

看来,弟子们在记录编排《论语》时,是下了相当一番功夫的。

《学而》排于第一,很可能与孔子讲学的先后、思想的连贯是相符合。

西周的学校,原来只有官学,只为王室和贵族提供教育,分为“大学”和“小学”。

“大学”,是王室成员和贵族担任官职之前的“岗前培训”,很可能也参与一些实际政务的处理。

“小学”,则是在这之前的“预科”,学习包括“礼、乐、射、御、书、数”等“六艺”在内的基础性知识。

孔子即便不是周代第一个“民间办学”之人,也肯定是相当早的一个。当然,他所教的学生,依然是贵族子弟,尽管有相当没落的贵胄。

从其教学内容和性质上来说,孔子所办的,仍属于“小学”。

但不同的是,孔子十分注重对学生的道德和品质教育。

所以,司马迁在《史记·孔子世家》中说:“孔子以四教:文、行、忠、信。绝四:毋意、毋必、毋固、毋我。所慎:斋、战、疾。子罕言利,与命与仁。”

这段话是说,孔子教育弟子的内容,主要包括四个方面:学问、言行、忠诚、信义。给弟子规定了四条禁律:不揣测、不武断、不固执、不自以为是。他教育弟子要特别谨慎地处理斋戒、战争、疾病。孔子很少谈到利,即便谈到,也是和天命、仁义联系在一起。

据此说,弟子们在编纂《论语》时,一定会遵循老师的遗愿——

第一,反映老师的主张和思想。

第二,体现老师讲课时的逻辑。

《学而》排在第一篇,恰好是以上两点的体现。

要说的是,《论语》二十篇,每篇之题目,都是从篇中选择此语而成,这是春秋战国时期的通行做法。

《学而》,作为第一篇,很像是“入学动员报告”,讲的是“学习的重要性”、“读书和做人的关系”、“强调学以致用”以及“学习的基本方法”。

按照这样的逻辑,也就可以更好地理解《论语》后面诸篇的主旨。

第二篇《为政》,讲的是贵族子弟上完学之后从政的基本要求。

第三篇《八佾》,讲的是礼乐等“礼制”对于当时社会治理及学生应当遵从的重要性。

第四篇《里仁》,讲的是弟子要“以仁为邻”,如朱熹所说,《论语》的核心理念是仁,也是孔子教授学生的最重要理念。第五章《公冶长》,是孔子和学生们从各个角度讲“仁德”的特征。

第六篇《雍也》,是从哲学、政治、伦理、人性、人才等方面,讲授“中庸之道”以及“恕”的理念。

等等等等,后面各篇,不详赘述。

可以明显看出,《论语》的编排,有很强的逻辑性,也有很强的针对性,不仅是孔子思想的一部大纲,也能体现其循循善诱的教育思想和方法。

不论孔子思想中具体哪些内容可取或不可取,作为2500年前的一位“民办教师”,的确为后人留下了弥足珍贵的遗产。

这也是儒学后来能够代代相传,门生弟子数量远胜于其他先秦诸子流派的重要原因。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。