李鸿章明知赴日和谈会遗臭万年,为何还前去签订《马关条约》?

无论《马关条约》签订与否,结局都不会有什么改变。甲午战争战败以后,割地赔款已经成为板上钉钉的事情,然而当时的清朝,无论是慈禧太后、光绪皇帝,还是道貌岸然的翁同龢等朝中大臣,都不愿意背负千古骂名,所以只敢在紫禁城里骂骂咧咧,却没一个人敢去与日本人谈判。

战败以后,日本占据朝鲜半岛,直逼京师。李鸿章整日忧心忡忡在各国使者的府邸之间奔走,希望获得列强的斡旋与日本讨价还价,而朝中贵胄仍旧在说着毫无价值的干话。

李鸿章主管晚清外交多年,甚至列强的脾性,也知道清朝的底子根本,他早也就习惯了背负骂名,既然名声已经臭了,再臭点又如何呢?事情终究还是需要有人去做的,就像地藏王所说“我不入地狱,谁入地狱?”

李鸿章宦海沉浮大半生,又怎么不知道去日本的后果是什么呢?个人倒是觉得,清朝当时已经腐朽不堪,李鸿章再如何也是个敢于担当的人,相比较只会说空话做个幕后君子的,要铁铮铮的多!

李鸿章明知赴日和谈会遗臭万年,为何还前去签订《马关条约》?

说实话,在当时的国际上,只有李鸿章能够代表清政府。

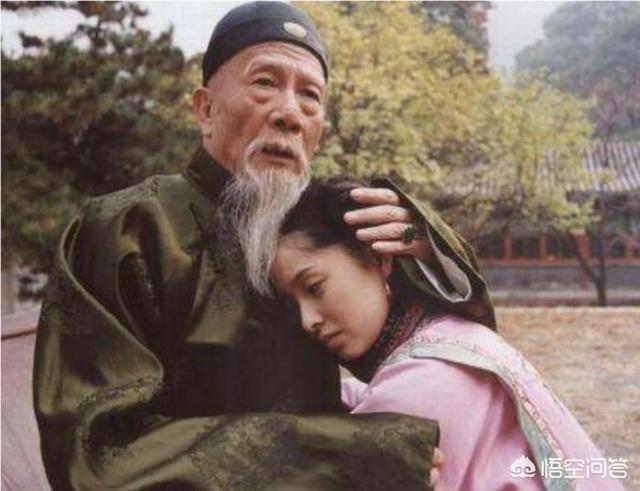

正如《神医喜来乐》中的李鸿章所说的:求和是太后让去的,条约是圣上批准的。

没有办法,太后让去的,能不去吗?不去也很可能是死罪,再说李鸿章是北洋的负责人,甲午的失败他多少也有责任。不过,李鸿章一心只为国家着想,已经竭尽全力了,他是清政府绝对的大功臣。

李鸿章明知赴日和谈会遗臭万年,为何还前去签订《马关条约》?

对于李鸿章签订马关条约这一事件,我们还是应该去辩证了,加以分析,接下来我就针对这一问题来说,一说自己的一些看法。

首先,以当时清政府的实力,如果直接继续打仗去应聘的话,金融扶可能会面临更大的灾难,李鸿章作为一名打牌,对于自己的民族。对于自己的国家还是非常热爱的,所以李鸿章也是站在大局的方面去和日本谈和,去签订马关条约。

其次,当时清政府很多大臣也是主张一合的,这主要是因为大臣们都是考虑自己的利益,如果清政府灭亡的话,他们的防卫以及地位就保不住了,李鸿章去签订马关条约,这也是种大臣的心愿。

关于这一问题的介绍,就先到这里了,希望大家在这里都有所收获,也希望大家能够以此为结尾。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。