清朝为什么实行南北分闱制度?

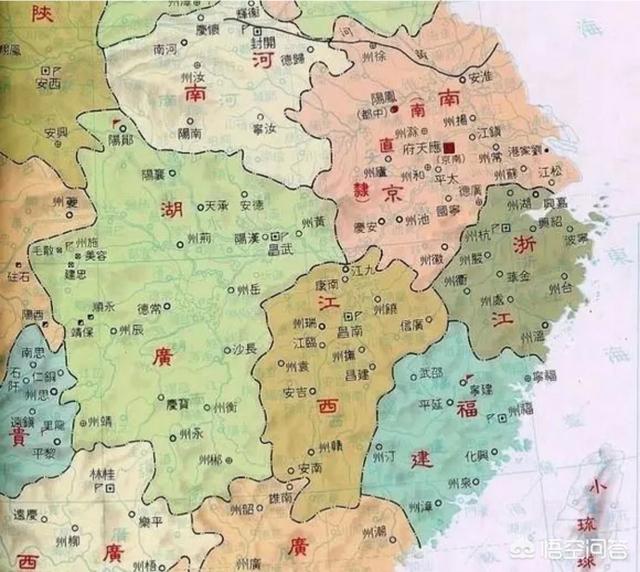

清朝施行的“南北分闱”说白了就是为了打破地方保护主义,选取更多的士子。清朝继承了明朝的大部分制度后,又有所变动,比如将湖广拆分成湖南与湖北,将南直隶(江南省)拆分为江苏与安徽等。而“南北分闱”就是指湖南湖北。

清朝康熙三年,湖广被拆分为湖南省与湖北省,然而直到雍正帝时期,湖南学子参加科举考试依旧要前往湖北的武昌府,中试的名额却大多偏向于湖北考生,被称作“一鄂横秋”,严重压制了湖南文教。湖南多位巡抚上疏请求重定湖广省的考生名额。

最终,雍正元年,皇帝胤禛下诏谕:湖南士子前往湖北乡试,必经洞庭湖,湖水浩潮无涯,波涛不测,有覆溺之患,朕心深为恻然。或致士子畏避险远,裹足不前,又非朕广育人才之意。清朝正式下令进行“南北分闱”,湖广省“南北合闱”的时代正式结束,而分闱当年,湖南前往长沙进行考试的人数也是成倍增加,不得已还增设了考试场地,而湖南的文教也进入了井喷式发展时代。

至清朝道光二十年,湖南士子进士者441人,中举者数千人,有十四人官至总督、尚书与大学士。比如曾国藩就是出身湖南士子。后来湖南士子人才辈出,“南北分闱”堪居第一功劳。

清朝为什么实行南北分闱制度?

首先南北闱(wei)制度是指的湖南和湖北分开举行乡试。早期康熙三年以前的的湖广省包含湖南和湖北,康熙三年才分设湖南、湖北的。

分设南北闱的主要原因有三点:

一、由于湖广省面积大,湖南的士子需要经过洞庭湖到武昌或者更远的江宁(今南京),旅途遥远,风险大。

二、参加乡试距离遥远,经济压力大、旅途时间长。

三、原湖南之地在那个年代属于荒蛮之地,本身经济发展和文化发展都比较落后,中举名额多为湖北的士子,湖南少的可怜。

明清湖广划置大致相同

清代湖广"南北分闱"是逐步实现的。康熙三年(1664),湖广省分设湖南、湖北,偏沅巡抚与湖广巡抚划分辖区,是分闱的第一步。康熙四十四年(1705),湖南巡抚赵申乔呈请南北分卷;此后潘宗洛、李发甲相继呈请分闱,引起朝廷的重视,是湖广分闱的第二步。经过18年的努力,于雍正元年(1723),雍正采纳吕谦恒的意见,下诏分闱;次年湖南举行乡试,则标志着湖广"南北分闱"的最后完成。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。