北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

值得,但是目的不对。“澶渊之盟”签订后,辽宋之间维持了上百年的和平,虽然宋朝每年需要给辽白银10万两,绢帛20万匹,然而课本上并不会提起,宋朝人当年签订“澶渊之盟”的时候,曾经说:虽每岁赠送,较用兵之费,不及百之一二。

相对于战争,岁币的区区之数对于北宋庞大的财政收入而言,不值一提。契丹人建立的辽,与曾经的突厥、匈奴等完全不同,是拥有自身独特文字、语言与文化,并且半汉化建立完整国家政权的存在。

契丹人时常侵扰中原,为了并不是单纯的抢掠财物,而且想入主中原。平心而论,当时辽与宋势均力敌,任何一方想轻易吞并另一方,可能性都微乎其微,反倒可能两败俱伤,让第三方趁虚而入。

虽然条约规定宋朝每年给辽大量岁币,但是两国之间约定为兄弟之国,宋为兄、辽为弟,辽同时归还了占领的宋朝土地。最重要的是,双方在边境开榷场互市,这对于生产力要发达于辽百倍的宋来说,实在是天大的便宜,百年的和平,辽国大量的财富通过贸易进入宋朝国库,而宋朝文化无形中入侵了辽,甚至宋真宗驾崩,辽国上下举国哀悼。

总体来说,澶渊之盟弊大于利,然而宋错就错在,应该趁机休养生息聚集力量,以求真正一统天下。

北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

值得!不管从经济,人民,政治上看都值的。

以当时的情况,两边都不可能战胜。

那边拿对方都没有办法。

宋这边皇帝不想打仗,辽那边其实国内有问题也不想打仗,但是相对来说辽要强一点。

澶渊之盟北宋也没受什么耻辱呀!

那个宋辽“澶渊之盟"是双赢的局面,宋送点小财,两边相安。

从经济上看

北宋宰相王旦的一句话“国家纳契丹和好以来,河朔生灵,方获安堵,虽每岁赐遗,较于用兵之费,不及百分之一”

而且给辽所三十万岁币,绝大部分可以从边境“榷场”(宋辽交易集市)中收回来。

辽要需要宋这边的生活用品。而且宋还可以到辽那儿去买马,两边儿做生意不挺好吗?打什么仗!

所以,从经济角度来看,“澶渊之盟”对于宋朝还是划算的。

从人民生命财产上看

从宋太宗时代开始,直到宋真宗初年。

宋辽两国交战,大小无数次互有胜负,双方均负担沉重的军事开支,不仅消耗巨大,而且由于河北一带一直是战场。丁壮毙于战争。膏血涂于原野。正常的农生产根本就没有办法进行。

不管是辽还是宋。战争对人民来说都是极其悲惨的,拿点钱去买平安也不是坏事。

从政治脸面上看

和汉与匈奴不同,辽和宋一直和谐相处,契丹也主动汉化,极少抢夺。

宋仁宗死后,辽道宗竟然悲痛,大哭道"四十二年不识兵革矣"。

政治上讲,中原王朝的宋还是“兄"而辽是“弟”面子也有。

最后宋背信弃义去进攻辽。所以宋被灭,赵氏贵族去东北传播中华文民,并改善女真基因,也是的报应。

北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

澶渊之盟是北宋与辽经过多次战争后所缔结的一次盟约。北宋就是花钱买和平。

澶渊之盟对于北宋来说,有利也有弊,利大于弊。

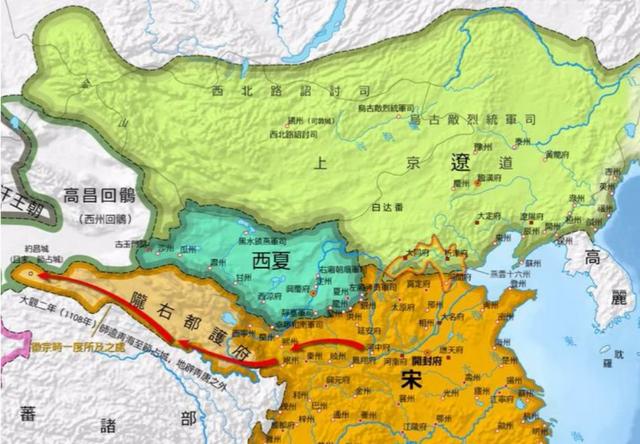

积极意义:澶渊之盟后,结束了辽宋之间几十年的战争,此后辽宋边境长期处于相对和平的状态,有利于边境地区的生产和发展,从长远来看,有利于我国多民族国家的发展和统一。北宋用微不足道的岁币换得幽燕地区的和平,可以将主要的精力实力放在内政建设和西北的战事上(西夏)。百姓生活安定,宋辽之间开始了和平相处的局面,中原与北部边疆有了经济、文化的交流和民族的融合,都在边境地区设置了互相交易的市场,贸易、文化往来十分频繁,丰富了汉族和契丹族人民的文化生活和经济生活。北宋经济得到了更快的发展,至仁宗朝,可以说是中国古代封建社会的巅峰。

消极影响:澶渊之盟后,宋朝统治集团“忘战去兵”,“武备皆废”,武臣被排挤,文臣掌握了西府的支配权,内部斗争加剧,宋王室又重现一片歌舞升平,不知居安思危。

北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

从长远来看,《澶渊之盟》的签订,对北宋和辽国来说,都是利大于弊的。因为,大家都能在合约中获得实惠,使得两国从此再无大的干戈,带来了一百二十年的和平!

而题目中提到北宋的积贫积弱,其实这并非因为辽夏岁币支出造成的。因为那点岁币,对于富裕繁荣的北宋来说,几乎可以说是不值一提的。

辽夏岁币总量,不过相当于当时北宋几个县的税赋而已,然而北宋全国可是拥有近两千个县。而且,由于盟约的签订,宋辽两国一百多年在于大规模的战争,不仅消去了不必要的战争开支和损耗,还能让彼此在和平的环境下发展,使得边境贸易逐步繁荣起来。对北宋而言,这点岁币在宋辽边贸的发展中,其实是可以挣回来的。因此,岁币并非北宋积贫积弱的原因所在。

事实上,北宋积贫积弱是因为官僚体系过于庞大所造成的。北宋始终推行重文轻武的国策,虽然推动了文化的繁荣,但却通过科举产生了大批的文官,形成了臃肿的官僚体系。

比如基层的县就是个例子。北宋的县是非常多的,许多很小的县,本来就不具备设县的条件,然而宋廷并没有适当的将之合并,而是继续保留县制,养着一群县衙的官吏。这就使得宋朝的官僚体系十分庞大而臃肿,开支与日俱增,给国家财政带来巨大的负担。这就是“积贫”!

其次,北宋统治者为了避免五代十国武人乱政局面的再次发生,一直对武将进行打压。其军队制度僵化,造成“兵不识将,将不识兵”,军队战斗力低下,导致北宋对外战争败多胜少。这就是“积弱”!

因此,北宋的积贫积弱完全是他们自己造成的,与《澶渊之盟》的签订没有多少关系。

北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

澶渊之盟对宋而言,绝对算不上是有面子的一个盟约,约为兄弟之国,岁币三十万,对于礼仪文化昌盛的大宋,略失颜面。但综合分析,澶渊之盟对宋而言,有利有弊,但利大于弊,是值得的。

从政治上经济上都算得过帐。政治上,辽宋基本打成平手,谁也灭不了谁,辽宋大体势均力敌,实力相当,连年征战双方都损失惨重,宋辽高层均有厌战之心,辽的肖燕燕,宋之真宗都不想打了。就宋而言,一直想收回幽云十六州,但宋太宗挟开国之威二度伐辽,却先后遭到高粱河 岐沟关惨败,自己也身中一箭,信心受到重创,不得以从战略进攻转为战略防守,心理上不甘心,但军事上打不赢,只得作罢。辽在战略上占据主动,但也多次遭到宋军重创,灭不了宋,而且经济上不如宋,长期拉据战争也有点绷不住了。恰好在澶州前线,辽军主帅肖挞凛被床子弩意外射死,辽人惊惧,认为是"天厌其乱,使南北之民休息",进一步促成了合议。

宋通过和议,赢得了百年和平,与民休养生息,政治上算得过帐。假如充分利用,再遇上明君,实则大有可为。

经济上表面损失点钱,但实际上不吃亏,岁币通过互市又赚回来了。游牧民族做生意做不过汉人。而且宋节省了大量军费,岁币与庞大的军费相比,不过十数分之一。

至于弊端,我个人认为就是长期和平没有战火锻炼,造成北方战备松驰,军不堪战,以至于与女真人作战一触即溃,以至于北宋灭亡。另一个弊端,应该就是失了脸面,民族自信心受到打击,澶渊之盟是北宋正式承认北方夷狄与自己处于平等地位,这对以泱泱中国自居的宋人而言是个耻辱。

总体而言,在基本对等的情况下,化剑为犁,百年无战事,于国于民,算是好事。

北宋到底值不值得签订澶渊之盟?

我是历史小书虫,这个问题我来回答

渊之盟对宋朝说是一个城下之盟,确实是一个不光彩的合约。暂且不讨论檀渊之盟之后对宋辽双方的影响,单就檀渊之盟本身就是一个耻辱性的事件。其论有三

一、辽军在1004年大举入侵宋朝,其实原因只有两个一宋太宗刚去世不久,真宗继位不久,朝局不稳,辽朝想趁机教训大宋。二,辽国战神级别的人物耶律休哥因为刚在宋境吃败仗,最后郁闷死了。所以辽国倾巢而出二十万大军伐宋.

二、当辽军兵临澶州城下时,早已是强弩之末,更何况当时辽军统帅萧哒禀被宋军射死,此时军心早以大乱。而宋军各路援军正在奔向澶州,澶州守军有二十多万精锐宋军驻守,且宋军也因真宗的到了士气大振。完全能与辽军一搏,并有机会消灭掉这股辽军。

三、辽军由于长驱直入,战线太长,并且一路下来并没有打下宋军很多城寨。这就为北方的宋军合围辽军创作条件,完全可以在吃掉这些辽军后,趁辽国此时国内空虚,完全可以杀入辽境夺回十六州。历史上杨延昭也确实在此时杀入辽境。

四、澶州之盟后使宋彻底放弃了部队训练,使宋军武功尽失。综上所述宋朝在有极其有利的战争形式下,主动放弃机遇着实可惜。喜欢就请点赞关注,欢迎评论。每天都有不一样的认知。历史小书虫@副局健康vv

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。