史记跟竹书纪年哪本记载的内容更真实?

公元3世纪,即西晋咸宁年间,“摸金校尉”(盗墓贼)不准,发现了一座战国大墓,墓主人乃是战国魏襄王。

不准在魏襄王墓中收获颇丰,盗墓界因此而震动,魏襄王墓被盗的消息也不胫而走,最终传到了官府。

于是官府将墓葬封锁,并对墓葬进行了抢救性发掘!

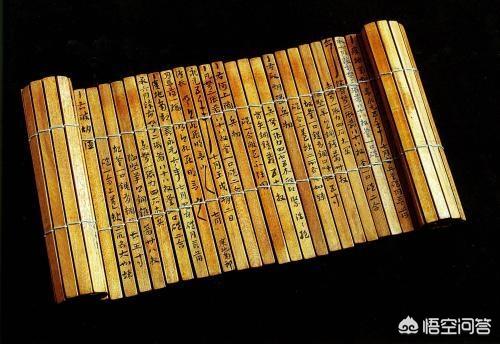

而在这一过程中,他们发现了数十车记满古文的竹简。这些都是当时不准看不上的东西,还被他拿来当作燃物照明。但是对于史学家们来说,墓葬里面任何带有文字的东西,那都是最珍贵的宝贝。

消息传到皇宫,晋武帝司马炎非常重视,立即派中书监荀勖、中书令和峤以及一大批学者前往清理研究。最后他们将散乱的竹简定次排序,选取有价值的信息,并用当时通用的文字考订释文,编成了《汲冢书》,即《竹书纪年》。

这是一本由魏国史官编撰的史书,大致是记载了三皇五帝到魏襄王期间的历史,其成书年限大概是在公元前300年左右,比司马迁的《史记》早了大概200年。

虽然其中一部分被不准给烧了,只余下十三篇,但也是非常宝贵的史料了。

仅仅是其成书时间比《史记》早这一点,就足以让其在史学界获得超高的地位!

但事实上,《竹书纪年》在中国史学界长期不被人可,甚至是被当作一本异书,而禁止传播。

究其原因,乃是《竹书纪年》所记载的内容与《史记》大相径庭,完全颠覆了人们固有的历史观。

我不妨举几个例子:

1、尧舜禹不是禅让

众所周知,“尧舜禹”在《史记》乃是禅让传位,贤者居之,传位一段佳话,更是让我们对于那段历史有着美好的向往。但是在《竹书纪年》里,每一次“禅让”都是一次血腥的政变。舜是超级大反派,他囚禁了尧,并最后将其杀死,夺取其帝位,占有了他的家眷。

而夏地的禹因为不服舜的统治,起兵反抗,并最终将舜击败,成为了新的首领。失败的舜被流放到苍梧,并死在了那里。

2、伊尹不是贤臣

《史记》中记载伊尹,乃是的一代贤臣,当时商王太甲无道,伊尹便夺了他的权力,代替其治理国家。三年后,太甲痛改前非,伊尹又立马还争于他,并尽心辅佐。

在《竹书纪年》中,这是一场国王与国相的权力之争,先是伊尹政变夺权,放逐商王太甲。三年后,太甲潜回国都,杀掉了伊尹,重新夺回了权力。

3、武王伐纣非正义

《史记》中记载武王伐纣乃是正义之战,当时纣王无道,周武王姬发联合天下诸侯共讨之。并在牧野之战中得到奴隶们的支持,成功推翻了暴政。

在《竹书纪年》中,商周本就敌对,周文王姬昌就是在与商朝的战斗中失败被俘,然后囚于朝歌。而武王伐纣,其实就是两大势力为了争夺天下的一场战争。而且当时乃是周武王乘商朝主力征讨东夷,国内空虚,发兵攻打,最终灭亡了商朝。

从这些例子我们可以发现,《竹书纪年》和《史记》彷佛就是经历了两段完全不同的历史。

谁是谁非,不得而知!

虽然《竹书纪年》成书时间早,但这并不能说明其一定就是真的!

因为其成书背景乃是战国时期,而且还是靠篡权夺位这样不正当手段立国的魏国,"三家分晋",以下克上,完全背离礼制。这和《竹书纪年》中的阴谋政变如出一辙。

因为按照《竹书纪年》所表现出来的理论,以下克上,乃自古有之,上古时代就是血腥的政变。

如此一来,其"三家分晋",以下克上,就可以说是顺天下大势而为,合理合法,无需受到道德的谴责。

所以出于宣扬合法性的目的,其史官很可能会在魏王的授意下,篡改历史。

更重要的是原本的竹简已经失传,现存的无论是《古本竹书纪年》,还是《今本竹书纪年》,都是后来编的,《古本》是宋代编的,《今本》是清代编的,其真实性有待考证。

但话说回来,《竹书纪年》确实要比《史记》更加的符合人性。要知道文明是一个不断发展的过程,在茹毛饮血的上古时代,缺乏生产物资、缺乏道德支撑、杀戮和鲜血才应该是主旋律。而《史记》中的上古先民们,远比后人来得高尚、儒雅,很是神奇。

那么既然如此,为何《竹书纪年》还会被封杀?

其实原因很简单:历史服务于政治!

我们常说“历史是一个任人打扮的小姑娘”,在儒家思想为主导的封建时代,《史记》被奉为史家正朔,得到了统治者们认可。那么其他的学说理论,只要是和儒家相违背的,那就是异端,需要打压。

《竹书纪年》出现在了一个儒家学者们主导史学界的时代,打破了儒家建立的古代历史体系,自然不会得到承认。

史记跟竹书纪年哪本记载的内容更真实?

作为一个曾学过历史的历史学学渣,我认为两者没有可比性。两部都属于历史著作,内容真实性也都没法考证。我个人的观点是没法比较,因为谁都不知道哪个真哪个假。毕竟没法穿越过去考证,因此只能相互印证与推断。

何谓真实?真实是与客观事实相符,不是假的,是确切清楚的。而历史只能是相对的真实,到底历史上是不是真的和史书记载的一样或者完全一样,这个没人知道。

司马迁是个好同志,我相信他的人品,但是关于两本史书的评判与对比,我认为不能看人品。

《竹书纪年》是战国后期为国人所撰的一部编年史,开通史之先河。南宋后《竹书纪年》亡佚,后来考古发现,今本为王国维编辑校订本。《竹书纪年》有古今两个版本,属于编年体通史体裁,普遍评价是立场客观。但是因为时间年代旧远,原本亡佚,版本存在不小差异,因此没有获得史学家的一致认可,至今都没有归入正史史书的行列。只是作为辅助资料来弥补史料的不足。

《史记》是西汉司马迁编撰的纪传体通史,是大家之作,在历史学界有很高的声誉。《史记》属于正史之列,是二十四史之一。《史记》大家都知道的,作为一个历史学渣我就不班门弄斧了。

简单对比一下两本史书,似乎《史记》显得更正规,毕竟属于正史嘛,而《竹书纪年》版本不一,连位列正史的资格都没有。这么一对比,是不是《史记》就比《竹书纪年》在内容上更真实呢?我想说,别傻了,这两本书不一样。我认为它们俩没有可比性,主要理由如下:

时间与内容不一样:两本书编撰的时间与记录的起始时间与内容范围都不一样。《竹书纪年》是战国后期编撰的,《竹书纪年》记述的主要是夏至战国的历史;而《史记》是西汉司马迁编著《史记》用了14年,《史记》记述的内容涵盖上古黄帝时代至汉武帝太初四年共计3000多年的历史。所以,理论上来说,如果单论两本书共同记录的重叠历史部分,我个人更相信《竹书纪年》,毕竟它更接近与当时的年代。

体裁与编修性质不一样。《竹书纪年》属于私人撰述编年体通史,《史记》属于官修史书,属于纪传体通史。不要认为私人撰述的史书就不如官修的史书的真实,我个人也相信司马迁的人品,但是我不相信古代官府就不存在神兽——比如河里的螃蟹。再者,编年体是一年一年的记录,而纪传体是以人物为主。虽然我很相信司马迁的人品,但是我看过史记,文笔太好了!文笔好的知识分子通常都是文艺青年,因此司马迁是个文艺青年,许多事情也难免主观和感性。再加上,现实的不公,文艺青年即使秉笔直书,那许多东西也不能直接写,所以暗讽也是经常的。因此,我不认为两者有可比性,谁更真很难说。

太过久远的历史缺乏考据,真实性不能主观臆断。对于近现代史,我们可以基本很肯定和确定,但是对于古代史我们只能用相互印证与历史考古相结合来推断。对于古代史,我们的态度是信史与疑史并存。郭沫若曾说过”历史就是个小姑娘,任人打扮“。我部分赞同郭沫若的观点,毕竟历史是由人来编撰修著的,而人是感性的,还有官府与皇帝也是有私心的,所以历史的真相只会是半遮半掩的小姑娘,真实性是相对的。所以,《竹书纪年》与《史记》不等于历史客观,它们只是对于历史客观的一部分记述,两者的真实性都有待考证,所以就没有谁比谁更真的说法。

以上仅为个人观点,毕竟我也只是一个历史学渣,并不是历史学者或者专家。还是那句话,司马迁是个好同志!我个人相信司马迁的人品,但是关于历史的记述,我持半信半疑的态度!所以,我的观点依旧是《竹书纪年》与《史记》两部史书的内容真实性没有可比性,无法考证。

司马迁是个文艺青年,我也是,或许你也是!欢迎关注文人鬼,我说自己的观点,写自己的书。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。