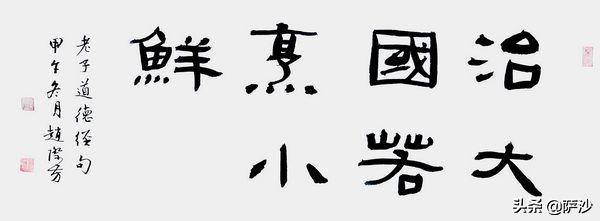

治大国若烹小鲜,什么意思?

语出《道德经·第六十章》“治大国,若烹小鲜。以道莅天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不伤人;非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。”这段话,我翻遍了网络,解释千奇百怪;我也听过国内众多学者的解读,语言文字上解的教授居多。后遇一不愿宣扬的教授,此人兼修儒释道,深谙心理学,经指点,方晓此段的真义。此段描述的是大道的功能德性。我说到这里,就像佛陀拈花,大迦葉微笑一样,懂了就是懂了;没懂的,您慢慢悟。

“治大国,若烹小鲜”,真正的意思是什么呢?不是举重若轻,不是按规矩出牌。是什么呢?是治大国与烹小鲜这两件事一“大”一“小”都是依大道而行的功能;都会熏习影响大道的德性。所以,都要小心谨慎、如临深渊、如履薄冰。世间的事,再大也是小的;而大道的德性,再小也是大的。

道之所至,师之所存也。

治大国若烹小鲜,什么意思?

治大国若烹小鲜,什么意思?

题主您好:

治大国若烹小鲜,治理大国好像炒菜一样那么简单。必须有个条件,要“以道莅天下”,把道遍布天下。你如果是按人道来治国,大家都要争,要斗,那就不可能像炒菜一样那么轻松。必须以道莅天下,就是把道要遍布天下。也就是说要以道治国,这样就能做到“治大国若烹小鲜”。你不以道莅天下,就不行,不仅治理不好大国,而且连小国也治不了。像有些国家,成天在吵,大家都在为私利争斗,没有安宁的日子,怎么可能治好。所以用人道来治理,治不好的。如果都按人道来治国,都是为了私,莫说治一个国家,连一个家庭都治不好,怎么能治理好一个大国呢?

所以要治理好国家,就要修道修德,要“以道莅天下”才行,大家一条心,治理起来就像炒菜一样简单了。

治大国若烹小鲜,什么意思?

“治大国若烹小鲜”的字面意思是“治理国就像烹调美味的小菜一样”。

“治大国若烹小鲜”出老子的《道德经》第六十章:“治大国,若烹小鲜。”

这句话真正的意思,不同的人有不同的解释。有人说,这句话中的“小鲜”应该是很嫩的,如果你老是翻过来、翻过去,肯定会弄碎了;这就是比喻治理大国最高境界就好象是小心翼翼地掌握好火候一样。

也有人理解说这句话是比喻治理大国就好像烹调小鱼一样,各种调料如油盐酱醋料放的要恰到好处,不能过头,也不能不多。

还有一种人说法是句中"小鲜”就是小鱼、小肉之类食材。比喻为治理大国就要像烹煮小鱼、小肉那样。烹煮小鱼、小肉,决不能过多搅动,否则过多搅动则容易煮烂。我认为这个说法还是比较靠谱的,也基本表达了作者本意。

据汉初《毛诗故训传》里记载的话,来证明老子本意为:“烹鱼烦则碎,治民烦则散,知烹鱼则知治民。”这句话就很好地说明了老子那个时代人们烹煎小鱼儿的方法:古人下锅烹煎小鱼儿时是不能一直翻动的,否则小鱼儿就全弄碎了。治理大国要采用烹小鱼儿的方法,顺其自然,有无为而作的意思。

到底哪种说法更能体现作者意图,我们不得而知,但以上几种说法,以及它们想要表达的含义应该都差不多,那就是治理国家与烹煎小鱼儿、小肉儿的手法是一样的,既要精细,又要自然。

至于老子为什么将治理国家的方法要用烹小鲜来比喻?我们必须要站在老子所处的时代来看问题,要搞清当年的人是怎么烹小鲜的,只有这样,才能懂得老子所要表达的真实意义。

我们结合老子的无为而治思想,从其治大国若烹小鲜一语中可以感到,老子要表达的治国之道就是治理一个大国,各项制度应该要稳定期,不能折腾来折腾去,更不能动不动就侵民扰民,只有这样才能达到长治久安。

图片来自网络

治大国若烹小鲜,什么意思?

老子《道德经》中的第六十章有原文:“治大国,若烹小鲜。”

“大国”,人人知道,那“小鲜”是指什么呢?(一种解释)认为“小鲜”是指“小鱼”,似乎也有点道理。是的,小鱼是鲜味食品,在制作过程中是要格外小心的。油汁下锅后,若久不翻身,贴锅一面就会被熏糊而不能再食用。翻身勤了,搅动力过大,会导致鱼身粉碎,没有整体感效应。

(另一种解释)认为是所有食材中最嫩的部分。食材鲜嫩的,你为了保持其色不变,熟后味道香而脆的话,就必须轻松翻抄、慢慢至熟。其目的是防止损伤焦糊,确保原汁原味、增加口感度。

相比较而言,两种解释都有理,但是图俱表象,未涉及到内涵。那其本意是什么呢?“小鲜”中的“鲜”,应该是指食品的美味新鲜可口,而不是具体的“鱼”类或“嫩”度。

“小鲜”虽是泛指,但它不能越界,因为有“烹”饪在前,只能是食材类物质,包括肉食、蔬菜、瓜果类等等。

“小鲜”到底是指什么呢?不是食材本身,而是一种品质的保证,即“非多可少,味感香鲜。”

既然“小鲜”是指味道,那么“治大国若烹小鲜”又是什么意思呢?多数人认为“小鲜”是由火候决定的,只说对了一部分,而其更重要的核心关键是烹饪技能。

技能差异,决定味道好坏。国家管理或治理能力就视如烹饪一般,好的管理方式就能引领社会发展。当然,在某些程度上也与烹饪莱肴的火候有关联性,实施方案要适时、适度,不冒进、不落伍。

“治大国若烹小鲜”,说明“治大国”并非无规律可循,也有可针对性的参照物“若烹小鲜”。明智的选择就是掌握火候、拿捏分寸,适时适势提出应对措施,确保不闹腾、不折腾,平稳而有效地发展。

治大国若烹小鲜,什么意思?

约束而不干预,故曰“治大国,若亨小鲜。”

此章应与下一章连读,参考颛顼帝所实施的“绝地通天”来理解。

大邦若是做不到“治大国,若亨小鲜。”就永远做不到”大邦者,下流也,天下之牝也。天下之交也,牝恒以靓胜牡。为其靓也,故宜为下也。“

亨者,祭也。鱼之鲜者,亦是卑微至贱之物也。

治大国者,治人也。若亨小鲜者,事天也。

“治人事天莫若啬”,以小鱼祭祀,非祈神佑也,尊习俗而已。

治大国若亨小鲜、治人事天莫若啬,这两句话表达的思想是一致的,神灵只能带来精神上的安慰,于肉体没有任何能为。

带来物质财富的是以“道”作为唯一标准的天下万物,而不是什么神灵。祭祀使用至贱之物的小鱼,只是尊习俗而已,无有它求。

大邦是建立在物质财富上的,而不是建立在精神慰藉之上的。凡是以“神灵”作为万物的唯一标准的,终其未来也只是贫穷分裂而已。

你的点赞、关注,是一种鼓励!!!

治大国若烹小鲜,什么意思?

这是《道德经 第六十章》中的话:“治大国,若烹小鲜,以道莅天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不伤人。非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。”

这里老子用烹小鲜做比喻来谈论治理天下的问题,理解这一比喻,也就理解了老子治理天下的主张了。

小鲜就是小鱼,老子不但爱吃鱼,而且精于做鱼,他深知小鱼骨弱肉嫩,放入锅中,不能随便翻腾,否则就成了一堆烂渣了。治理一个大的邦国最怕的就是朝令夕改,瞎折腾,乱折腾,百姓无所适从,就像把小鱼在锅里不断翻腾一样,结果是一塌糊涂。

老子认为烹小鱼要按照烹小鱼的规律来,制大国按照制大国的规律来,各有其道,依道而为,才是正法。道是老子提出的一个哲学概念,内涵丰富复杂,在这里主要指为政的规律。老子认为按照事情本来的自然规律去做,不违背事物自然属性,一切都会和谐安然,鬼神不扰,圣人不劳,百姓安乐。

当然,对此句的理解也不限于此。烹鱼要讲究火候,不及不熟,太过就糊了,火大火小的变化,也是有其内在的规律。治国也存在这个问题,政策颁布的时间,执行督促的缓急也是要依据“鱼”而定。

烹鱼也是要加调料的,如何让五味调和,咸淡适宜,那也要根据烹小鱼的自然规律而来。治理国家也是如此,各行各业就像五味,轻重先后都要有讲究,在合适的火候下,让他们自然冾合,社会就可平稳发展了。

有意思的是中国古代的思想家门总爱用吃饭问题来比喻治国理民。相传商武丁问傅说治国之方,傅说就以怎样调和鼎中之味喻说,“调和鼎鼐”的成语就出于此。

孔子讲“人莫不有食也,鲜能知味也。”也是用饮食来讲“中庸”的道理,最终还是和治民有关。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。