二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

后射机枪和步坦协同有啥冲突啊?这个机枪没有专门人去操作的,只是让车长在观察到后边有敌军来扒车时候,方便直接枪毙的一种设计。这种脑洞我印象中除了苏联喜欢用之外,日本的坦克上也很普遍。

个人看来,这是一种早期将坦克还作为步兵支援武器使用的一种落后思路(早期比如英国水柜,德国A7V,射击口的朝向都很多),但因为惯性使然,加上后方开口的成本也不算高,因此到二战时期,苏联和日本依旧延续了这种设计。

虽然说后射机枪不太符合二战时兴起的机动作战,但也不能说完全没用。

比方二战时德军步兵的反坦克手册中,有诸如砸开发动机撒热格栅往里边丢手雷的玩法。

也有在坦克炮塔后边空隙处丢地雷或者炸药的玩法,这个时候如果车长观察到了这批反坦克拆迁队图谋不轨,还是可以操机枪突突突的。

二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

我是萨沙,我来回答。

后射机枪其实并非只有重型坦克时候,很多中型坦克也是有的。

比如日军的97式中型坦克,也就是有1挺97式7.7毫米重机枪。

为什么有这种设计,其实同最初的多炮塔坦克是一样的。

在二战期间,其他很多国家的重型坦克或者中型坦克的炮塔,旋转是比较缓慢的。

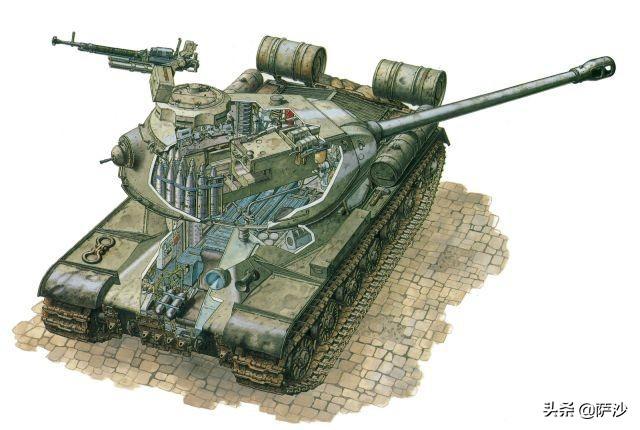

比如IS-2重型坦克采用了电动式旋转炮塔,速度已经比手摇快很多倍了,但炮塔转一圈需要25秒钟。

即便如此依靠炮塔正面的1挺7.62毫米并列机枪,还是存在火力死角的。

当时的反坦克步兵,没有杀到从正面攻击敌人坦克,而是多从后面或者侧面进行攻击,使用火箭筒、反坦克枪或者其他反坦克武器。

打个比方,如果一个德军士兵手持磁性反坦克炸弹,从坦克后方靠近袭击。

那么如果IS-2重型坦克已经发现敌人,紧急将炮塔从正面转到后方,还需要12秒时间。

这12秒在我们看来似乎很短,但实际上足够进行一次反坦克攻击了。

所以,IS-2重型坦克还有1挺炮塔后机枪,目的就是对付从侧后袭击的敌人士兵。

事实上,这种设计还是有一定作用的,只是很快过时了。

比如M4谢尔曼坦克的炮塔旋转系统和发动机工作独立,在使用中转动360度只需要15秒钟。

这也就是说,炮塔从正面旋转到后面,只需要7秒左右。这么短的时间,不足以进行一次攻击。

所以,很快炮塔后机枪也就没有蛋用,逐步取消了。

二战中的步坦协同,并不是电影里面那样,步兵同坦克贴着前进。坦克主要还是作为近距离支援火炮和机枪火力点使用,而不是随便冲锋,这是很危险的。

所以,这种掩护同后射机枪压根没有关系。

二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

首先要肯定二战中是存在“步坦协同作战”的,只是某场战斗最终战损比能够凸显“步坦协同”战术是否成功,现代的步坦协同就是要力争步兵与装甲兵器低损耗为主。炮塔安装后射机枪并不影响“步坦协同”,在没有信息化兵种提供视野的时期靠自己的实力自保也是很重要的,即便是今天也没有放弃高射机枪是一个道理。最后还得提一点这挺机枪的附带作用不是用来威胁逃亡士兵的,别多想。

后射机枪在没有高射机枪的前提下绝对是坦克兵的一道保障二战中的苏联坦克多以铸造装甲(铸造炮塔)为主,与德国、英国焊接炮塔的坦克区别明显,二战中英国的坦克外表方正,和气一点称为绅士风度,难听一点就是“红茶不能撒”。德国二战中的战争利器“虎式”重型坦克正是没有采用倾斜装甲和铸造扛弹结构在战争末期出现了打得穿的都能打穿,打不穿的还是打不穿的情况,因此后人总会谈论如果虎式采用倾斜装甲会怎样。当然“虎王”重型坦克的结局表明这只是幻想而已。步坦协同与装甲兵器有后射机枪这种副武器关系不大,而在于装甲兵器的综合作战能力,故障率高是不足以支撑一场消耗战的。重型坦克速度较慢,炮塔转速不及中坦因此出现自卫顾虑和很正常,安装后射机枪这也可以理解为苏联的特色。

多数的二战主要参战国最早的时候无论是轻型坦克还是重型坦克都没有高射机枪,只有美国比较例外。德国的重型坦克也会使用高射机枪苏德两国立足自己的实际造就了两种不同的战争机器,德国在进攻苏联时用坦克和空军力量想再创“闪电战”的辉煌,在进攻苏联战略要地斯大林格勒、列宁格勒时虎式坦克成了最强力的装备,因此主装甲和火力够用的德国坦克就没有后射机枪这种副武器,而是安装了一挺车长机枪(高射机枪)。苏联方面不一样,苏德战争初期处于劣势,空军根本没能取得制空权,加上“大清洗”过后兵将作战能力低下,因此吸取教训以后装甲兵器开发必须以最恶劣的处境考虑“自卫”。这使得战争中后期具备远距离击穿虎、豹坦克前装甲能力的IS-2重型坦克也保有后射机枪。

后射机枪与高射机枪并存的IS-2重型坦克虽说装甲开孔是比较忌讳的,但这限于前装甲,因为像IS-2这样的重型坦克炮塔后装甲并不厚(德国战争后期再次也是四号后期型坦克,能够较轻松击穿IS-2侧后),能被敌方坦克从后面打击基本都会被击穿(也可以打发动机)。战后后射机枪被取消并不是因为这种设计影响防护能力。后射机枪的初衷原本就是必须的副武器,假如被德国步兵从后面爬上坦克并投掷手榴弹在舱内绝对是致命的(“T-34危机”中德军面对kv重型坦克的应对方式之一)炮塔后射机枪是用来打步兵的。相对高/平射机枪来说它也有自己的优势,在坦克战斗室内,对方的枪弹是无法杀伤车内乘员的,使用者非常安全。

车长暴露在车体外面射击当然是危险的,使用遥控武器站就能省去了坦克乘员需求数量,并使得乘员生存性提高现在没有这种设计是因为有高射机枪替代后射机枪的部分作用,而且火力、机动、防护的均衡设计使得坦克没有太多的空间容纳一挺装有弹药的机枪在炮塔后部,再者三人成员组或四人成员组已经取消了通讯员在低矮的车体内也并不宽裕,最后大口径炮弹占用的规则空间很大,加上自动装弹机则更加限制了后射机枪的排布。结果就是后射机枪可以取消,而今高射机枪也可以通过遥控武器站实现乘员的伤亡降低。当然主战坦克性能比二战时期的重型坦克更好,加上步坦协同的战术完善也能使得坦克考虑自卫的顾虑降低,作战效能也更高。至于爬坦克扔手雷炸战斗中的坦克我想几乎只有电影中才能见到了吧。

图片来源于网络如侵犯您的权益请联系删除

二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

苏联重型坦克的护尾机枪实际上就是为了保护自己的视觉死角而安装的。这个和步坦协同并不矛盾。坦克的盲区还有火力死角,现在就算是有了各种步兵反坦克火箭筒,各个国家的军队还是会训练士兵使用炸药包爆破筒一类的爆破器材来摧毁坦克,但是这样做的代价很大,而战果不佳,可能要伤亡几十个人才能打掉一辆坦克。

重型坦克执行的战斗任务经常是支援步兵作战,包括用自己的火炮摧毁机枪火力点,引导步兵冲锋什么的,在引导步兵冲锋的时候,对方经常是会采取切断步坦联系的方法,使坦克单独进入守方阵地,然后利用坦克的视觉死角,由步兵投射手榴弹或者炸药包一类的爆炸物摧毁坦克,这个时候坦克炮塔的后部由于是坦克内部的观察死角,所以经常是对方勇敢步兵接近坦克的地方,这个时候,坦克的后射机枪就发挥了重要的作用。从后边接近坦克并使用爆炸物来摧毁坦克的德军教材。现代军迷重现的炸毁坦克的动作,坦克的护尾机枪就是这个时候用的。

当时苏军方面缺乏装甲运兵车一类的步兵装甲车辆,坦克和步兵之间非常容易脱节,造成坦克单打独斗的局面,而坦克失去步兵的保护其实也是挺脆弱的。在库尔斯克,德军的重型坦克被苏联步兵摧毁的不是小数,苏联的工兵甚至端着反坦克地雷往德国坦克的履带下边送,象没有机枪的费迪南德突击炮,里边的成员甚至是那些冲锋枪从炮管里边往外扫苏联的步兵。苏联坦克在失去步兵保护以后,下场和德国坦克差不多。这种时候,一挺护尾机枪就显出来存在的必要了。

不过,经过二战的洗礼,各国陆军都加强了步坦协同的训练,同时装甲输送车和步兵战车都投入了使用,使步兵和坦克的协同非常紧密了,有了步兵的保护,护尾机枪也就显的多余了,而且加一挺机枪还要在坦克炮塔上边开洞,对于坦克的密封三防性能不利,既然没有什么用了,那么这个机枪也就被取消掉了,同时取消的还有车体机枪或者叫航向机枪。

图片来自网络。

二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

二战初期苏联坦克根本不存在步坦结合这种高级战法!

战争前苏联的坦克与英法一样走的是支援步兵的路子,因此组建了大量的机械化军,因为大清洗原因,因为技术兵种都是有知识的因此成为了大清洗的对象,机械化军被全部拆除。

战争初期德国的战法让斯大林坦克集中使用的威力,又急匆匆的组建了大量的坦克旅,但是有素质的坦克车组都被清洗掉了,大量的坦克部队指挥官都是骑兵指挥官。

苏军使用坦克的方法跟使用骑兵一样,就是直接冲锋,苏联坦克的通讯基本是靠吼的(没有步话机),坦克都没有通讯设备,步兵就更没有这种战争神器了!大部分时候苏联士兵都是一脸懵逼的看着己方坦克冲进了德国阵地被各种花式暴打,而己方步兵还没跑出去几步。

活下来的苏军坦克成员都被宝贝版的送到了重型坦克部队,他们都急切的认为坦克应该多配机枪,因为自己屁股后面跟着的,都是德军。

二战中苏联的重型坦克几乎都有后射机枪,那与步坦协同冲突吗?主战坦克为什么没有?

二战期间坦克只要空间允许,都会在炮塔后面开个口并安装一挺机枪,这挺机枪由车长控制并扫射位于坦克后面的敌方士兵,可是为何现代的主战坦克取消了这种设计呢?原因且听我娓娓道来。

我们都很清楚,坦克是一战期间出现的新生产物,而那个时候战争态势普遍为堑壕坑道作战,也就是许多士兵都躲避在堑壕内,只等敌人冲过来在开火射击。可是坦克的出现却打破了这种战争模式,一般情况下坦克会快速碾压过堑壕并利用自身装备的火炮与机枪清扫敌人。

可那个时候的士兵却跟不上坦克的速度,毕竟由于一战是堑壕战,所以战场上遍布铁丝网与炮弹炸出的烂泥坑,再加上由于坦克属于新兴产物,步坦协同的概念更是没有,坦克在跨越过堑壕之后经常会面对孤立无援局面,也正是如此,一战期间的坦克火炮与机枪重点要部署在侧面和后面。

一战结束之后积累了坦克实战运用经验,等到二战开始时坦克需要对付来自后方的敌人理念也被继承了下来,可是当二战进行到了中期各国发现,由于二战的战斗模式已经不同于一战,许多时候由于步兵已经能跟随坦克一起行动,所以后射机枪作用越来越小,再加上要在炮塔后方开洞无异于增加工时降低防御,简直就是费力不讨好的事情。

二战期间一般拥有坦克后射机枪的国家,基本上只有苏联和日本,这两个国家在坦克设计思想上比较落后,所以还会保留后射机枪,但后期苏联同样摒弃了后射机枪方案,例如T-34、T-3485、T-44等,基本上都取消了后射机枪的方案,毕竟在战时增加工时无异于是愚蠢。

另外后射机枪的消失,也完全得益于单兵反坦克炮的诞生。由于战争初期反坦克的主要手段基本上是来自正面的反坦克炮,但随着战争继续,坦克的威胁也是越来越多,有天空的飞机,也有来自四面八方的反坦克步兵。拥有这么多威胁,仅仅是安装一门后射机枪,倒不如把坦克自身的防御力加强更为划算,而安装后射机枪的开洞,无异于是为坦克创造弱点,自然要取消。

在冷战的岁月里,美苏两大国都总结了战争期间对于坦克的运用思想,最后认为坦克的反步兵火力,安装一挺大口径高射机枪和同轴机枪就足够了,至于更强的反坦克火力,坦克自身也搞不定,所以加强步坦协同能力才是更好的办法。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。