相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

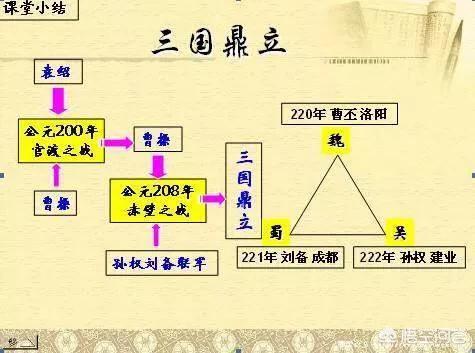

孙权早就按耐不住了。之所以不称帝,这正是孙权明智的地方。注意此图不是称帝时间,而是三国形成时间

曹丕不是称帝,是篡位于汉献帝。曹丕在曹操没死的时候就一直鼓动他爹取汉代之,其实他自己才是最按耐不住权利欲望的那个人。公元220年,在曹丕的逼迫下,汉献帝这个苦难的末代皇帝最终把皇位让给了装模作样的曹丕。

刘备是不得不称帝。汉室已亡,刘备必须堂堂正正地打起恢复汉室的大旗了。至于说刘备是为汉朝的基业,还是为了个人的私利,都没什么可挑剔的,称帝这事众望所归,势在必行。

聪明的孙权最稳重。孙权当时的形势不容许他称帝,天时地利人和一样都不占。具体原因我认为有以下几点。

一,刘备称帝后就发动对东吴的战争,理由是为刘备的二弟关羽报仇,而东吴的陆逊正是罪魁祸首。孙权与刘备讲和,刘备不肯,于是孙权改向魏国称臣,以防止魏国也来凑热闹。可是曹丕这个人事后诸葛亮,后来又觉得东吴其实是假投降,真实目的其实是利用自己,曹丕于是又派兵攻打东吴。两面受敌,孙权称帝的外部条件不成熟。

二,夷陵大战东吴虽然大获全胜,但是东吴的一贯方略没有变,那就是联蜀抗魏。而蜀国已无力再跟东吴打了,再者刘备死后诸葛亮主政,他的方略也没变,那就是联吴抗魏。两国一商量,重修于好。此时孙权更没理由称帝了,蜀国已占据恢复汉室这个道义制高点,孙权如果再称帝,那就是对汉室不忠,对蜀国没有诚意,蜀国当然得再跟东吴打仗了。

三,孙权称帝魏国也不干。魏国志在一统天下,孙权就是主要竞争对手之一,如果孙权称帝,势必会产生一连串富贵魏国不利的反应,这无疑对魏国极其不利。而魏国势必也会改变国策,重新考虑攻打东吴。这一点孙权当然知道,忍一时风平浪静,所以他没有称帝。

一直到229年,此时曹丕已经死了,他儿子曹叡还小,权利还没抓稳。魏国国内司马懿还在跟曹氏宗亲的当权者内斗,无暇东顾。再者,当时魏国还在和蜀国打仗。蜀国经过休养生息之后,诸葛亮就开始北伐魏国了,蜀国也腾不出手来盯着东吴。

而吴国此时内无忧外无患,孙权敏锐地抓住了蜀魏相争这个历史契机,在无比平缓的政治局面下,得偿所愿地登上了帝位。孙权的聪敏才智,果然应了曹操的一句话:生子当如孙仲谋。

相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

曹丕接受汉献帝禅让而称帝;刘备作为汉室宗亲,效仿光武帝刘秀的例子而称帝。孙权虽然统治地域、麾下军力都强于刘备,但他想要称帝,却完全不合法统,名不正言不顺。

江东孙氏出身微寒,孙权的曾祖父只是个无名瓜农,此前祖先全不可考,难比蜀汉作为汉室帝裔的正统号召性。

因此,为了找寻到自己称帝的合法依据,孙权才耐心等候,从继承孙策基业,坐领江东起,花了近三十年时间,终获成功。

公元200年,孙策遇刺身亡,孙权继领江东五郡(丹阳、豫章、会稽、吴郡、庐陵郡),和曹操交好,受封“讨虏将军、会稽太守”,又击杀叛变的庐江太守李术。

公元208年,孙权联合刘备,赤壁之战大破曹操,收取江夏郡、长孙郡北(改为汉昌郡)。

由刘备上表,孙权从此自称“车骑将军、徐州牧”。鲁肃等江东群臣,从此称孙权为“至尊”,以示尊崇。(“至尊”本为天子的别号)

公元210年,孙权派遣步骘率千人南征,交州九郡望风降顺。

公元215年,孙权和刘备签订“湘水之盟”,收取长沙、桂阳二郡。

公元219年,孙权联合曹魏,袭杀关羽,斩俘刘备军约五万人,于禁部降卒三万人,夺取荆北三郡(南郡、武陵、零陵),并被曹操控制的汉朝中枢,加封为“骠骑将军、荆州牧、南昌侯”。

公元220年,孙权遣使支持曹丕代汉称帝,并将魏国降将于禁等送归。

公元220年11月,曹丕赐孙权九锡,封其为“吴王、大将军、领荆州牧,节督荆、扬、交三州诸军事”。

公元221年-公元222年,孙权任命陆逊为大都督,迎击刘备的复仇军,并在猇亭之战大获全胜,斩杀蜀军四万人,武陵蛮军万人。

公元222年, 因为孙权屡次拒绝曹丕的派遣其子孙登为人质的要求,魏国三路大军南征,被吴将朱桓、朱然等击退。

公元222年底, 孙权派邓泉至白帝城拜谒刘备,和蜀汉重新和好,又暗中派遣间细,暗通南中豪强雍闿等人。

公元223年4月, 刘备病逝,雍闿趁机起兵,杀建宁太守正昂,又把益州太守张裔绑缚吴国,孙权封之为永昌太守;越嶲郡杀死郡将焦璜,牂柯郡杀掉从事常颀,南中三郡皆反。

公元223年11月,蜀臣邓芝访吴;应其所请,孙权放还张裔。

公元224年夏, 吴臣张温访蜀。蜀、吴两国重新通好。

公元225年3月, 诸葛亮南征,雍闿被杀,孟获代之为叛军首领,到秋天,孟获降伏,南中乱事平息。

……

看时间表可知,显而易见,如雍闿等蜀汉南方的当地豪强,在孙权的策动下起兵席卷南中三郡,最终却只是被孙权当做了和蜀汉重定盟约的棋子,卖了个好价钱。

正因为此时的蜀汉政权,前后丧师约十万人(关羽军团3万+荆州留守军数万+刘备中军主力4万+武陵蛮1万),骨干将领折损无数,内外交困四面楚歌,因此才不得不在新的盟约中承认了东吴对荆州的所有权。

诸葛亮此后的第一、第二次北伐,正是蜀汉以实际军事行动,表达了再不会计较荆州和猇亭两战的旧怨,随着蜀军北进,曹魏也将重兵西移,孙吴北方战线的压力顿减。

而且,此时蜀汉的国力、兵力、版图均已经被严重削弱,对东吴处于1:2的劣势。作为一个务实的政治家,诸葛亮不得不做出意识形态的重大让步,放弃了蜀汉政权政治上的核心竞争力,公开承认了孙权称帝的合法性,两国竟实现中国历史上空前而非绝后的“二帝并尊”。

蜀汉丞相:诸葛亮得到了自称继承两汉法统的蜀汉政权的认可后,孙权从“吴王”变“吴帝”,就不再只是自说自话的闹剧,因而也具有了相对的合法性。

在石亭之战,陆逊率军重创魏国曹休军团,斩首万人,令曹魏数十年兵锋不敢南进后,孙权终于可以安心称帝,也终于能放心将都城从武昌迁回建邺。

东吴大都督:陆逊孙权继位年仅十八岁,无论政治还是军事,都在相当程度上受制于淮泗创业元老、江东世家大族;在各方势力有意无意的掣肘下,吴军在淮南方向的攻略屡遭败绩,成就了张辽、乐进、满宠等人的一世功名,也给孙权留下“不善战”之恶名。

可孙权还是历时二十年努力,将版图从孙策时代的五个郡扩张到三个州二十余个郡,更把自己从杂号将军、会稽太守,变成了吴国开国皇帝。

孙权即位时版图孙权称帝时版图赤壁之战后,因为资历和经验不足,孙权一度被经验丰富的“老革”(老兵油子)刘备戏耍,自己四战巢湖,独抗曹操几十万大军逼凌,前后整整十年,反让刘备空手套白狼,从一个依附自己的附庸到尽取荆、益两州,竟成汉中王。

为人作嫁十年后,孙权也迅速成长起来,成为一名真正成熟的政治家,将权谋手段运用得炉火纯精。

他通过从白衣渡江到“二帝并尊”这十年间一系列外交和军事手段,将刘备、曹操、曹丕等天下枭雄尽数戏耍,迫使千古奇才诸葛亮也不得不妥协,不但成功称帝,更获得了一个持续整整四十年的稳定吴蜀联盟,还让东吴的国力兵力和版图始终保持了对蜀汉两倍以上的优势,因而在同盟中占据相对优势地位,不至于重蹈赤壁之战后被刘备“反客为主”的覆辙。

对于一心割据江南,从来并无一统天下之念的孙权而言,此番操作确是出神入化,无可指摘了。

无怪后世有南宋豪杰辛弃疾,对孙权甚是推崇:

年少万兜鍪,坐断东南战未休。千古江山,英雄无觅孙仲谋处!

相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

曹丕称帝是急不可耐,刘备称帝是连锁反应,而孙权则很识时务,没有急着称帝。那么孙权为什么不趁势也称帝呢?这其实跟当时吴国的困境有关,到底是什么困境?我为大家分析一下!

首先说曹丕,曹操死于公元220年1月,曹丕继位后,经过漫长10个月的煎熬,终于受不了了,他回到老家沛国谯县,在谯县祭祖,然后犒赏父老乡亲以及三军全体将士。奇怪的是,庶人服丧,尚且三年不沾丝乐。而曹丕在曹操死后一年未到就在老家又是喝酒又是看舞的,他闹的是哪出呢?很快,答案出来了。

曹丕这边看似闲庭散步,无所事事,大臣们可忙坏了。众大臣纷纷上奏:各地出现祥瑞,是天下易主的征兆,欢迎您回来登基为帝。汉献帝刘协也很知趣,他知道,曹操在位时尚且能容忍他继续当皇帝,而曹丕已经急不可耐了。

经过大臣们的轮番规劝,又经过汉献帝三次诚信的禅让,曹丕终于“勉为其难”的表示:我接受大家的好意,答应禅让了。于是公元220年11月,曹丕正式接受汉献帝禅让,尊汉献帝为山阳公,改庙号为魏,年号为黄初。魏来源很正统,继承于汉。

曹丕一称帝,这边刘备坐不住了。汉朝如果真的灭亡了,刘备就没有起兵的口号了。于是蜀地的大臣以诸葛亮为首,也纷纷扯谎,说蜀地出现祥瑞了,您刘备也称帝吧。

刘备连谦让都没有谦让,在曹丕称帝5个月后也称帝,庙号为汉,年号为章武。来源也很正统,继承于汉。

这时的天下是最热闹的,竟然存在三个汉室政权。一个是禅让于汉的魏,一个是继承于汉的蜀,一个是仍然尊奉汉号的山阳公刘协。那么孙权呢?孙权怎么想?

其实当孙权听到刘备和曹丕相继称帝后,他也想趁机称帝。于是孙权找了一个算命先生,让这位先生看一看吴地的星气如何。结果不太令人满意,而孙权自身此时也正焦头烂额,所以就放弃了称帝的打算。那么孙权为什么事情担忧呢?

权闻魏文帝受禅而刘备称帝,乃呼问知星者,己分野中星气何如,遂有僭意。公元219年的时候,孙权派吕蒙袭取荆州,杀死了关羽。关羽死后,刘备一直在动员各地军士,伺机报复。而此时魏国的态度不明朗,如果魏和蜀同时攻击吴地,那么孙权必亡。所以孙权只是在心里动了一丝要称帝的念头,简单算了个卦。随后孙权就开始装孙子,不仅没称帝,还向曹丕送贺表,低头称臣了。

这时魏国的侍中刘晔劝曹丕不要接受孙权的称臣,刘晔认为:孙权此时称臣,明显是权宜之计。我们应当趁蜀国进攻吴地的时候,率军入侵荆州,和蜀军一起灭了孙权。但是曹丕不答应,曹丕认为,自己登基,有孙权称臣是莫大的荣耀。连他父亲曹操当年都没有让孙权低过头,自己办到了,何不顺水推舟,封他个吴王呢?

于是,聪明的孙权假装低头,骗过了爱面子的曹丕。曹丕当然也不傻,曹丕要求孙权遣质子入洛阳,以示友好。孙权这时推脱说:太子有病,正在调理身体,等病好了立刻启程。当时孙权为了取得曹丕的信任,派原魏国大将于禁的手下浩周前往洛阳觐见曹丕,曹丕问浩周孙权是否真心臣服。浩周说:孙权曾经对天发誓,真心降魏。我愿意以家人百余口为孙权担保。于是曹丕相信了浩周,但是孙权却食言了。

孙权派陆逊在夷陵击败刘备后,就不再提派遣质子的事情。曹丕派侍中辛毗、尚书桓阶前往东吴共同盟誓,孙权拒绝见面。这时曹丕才意识到自己被耍了,于是派曹休、张辽、臧霸出洞口,曹仁出濡须,曹真、夏侯尚、张郃、徐晃围南郡,全面进攻东吴,结果吴将朱桓斩杀魏将常雕,俘虏魏将王双,彻底击溃了曹仁军。曹丕看捞不到什么便宜,于是命令撤军。

之后,孙权重新和蜀国恢复了友好关系,断绝了同魏国的虚假联盟。孙权于火中取栗,在三方中占尽了便宜。

公元225年,不死心的曹丕率军再次南征东吴,却因为河面结冰而撤军。次年,曹丕病逝,孙权高兴了,趁机进攻江夏,没有攻克,于是撤军。

孙权在曹叡登基后又欺负了魏朝一把,他于公元228年派鄱阳太守周鲂诈降魏国大司马曹休,而魏国大将真是不长记性,忘记了当年的赤壁之辱(黄盖诈降),竟然相信了周鲂。曹休被吴军堵在石亭,差点全军覆没。曹休回去后,悲愤交加,生疽而死。

石亭大捷后孙权很高兴,此时魏国是小皇帝曹叡,而蜀国则是小皇帝刘禅,论资格他孙权终于可以称得上年长了。于是公元229年,孙权在臣下的劝进中放心的在武昌称帝,国号为吴,年号为黄龙。

最后正面回答问题,曹丕和刘备相继称帝时,正是吴国最困难的时候。当时刘备虎视东吴,信誓旦旦的要为关羽复仇。而曹丕继位后态度不明朗,因此,孙权为了不使吴国受到双重夹击,选择隐忍,向曹魏称臣。夷陵之战后,孙权因为没有兑现送质子入洛阳的承诺,连年遭到曹丕的进攻,所以也没有机会称帝。当曹丕、刘备病死,曹叡的手下大将曹休被吴军击溃于石亭时,孙权终于感到吴国没有什么大的威胁了,于是安心称帝。孙权这样的行为,简直是政治联盟的最高水平,佩服,佩服。你觉得呢?

本回答独发于悟空问答,觉得写得好请随手点赞,谢谢!

喜欢请随手关注我的头条号,谢谢!

相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

悦读文史,我是子彧。

因为曹丕找到了自己相对合法的理由或借口,而孙权却一直没有找到,直到229年。

一、称帝这件事在中国历史上,从秦始皇开始,称帝这件事还是相当谨慎的,没有相当大的地盘,没有法理支持,还是很少人敢于称帝的。

虽然随着历史的发展,需要的凭借虽然越来越少,到了东晋十六国时期只要占着巴掌大的一块地方,阿猫阿狗都可以称帝。所以大多以为,有自己的地盘了,干嘛不称帝呢?

但实际上,称帝这事是一把双刃剑。

如果实力到了,适当提高自己的地位,有利于封赏部下更多的爵位和利益,因此对于提高部下的忠诚有一定好处。

但如果实力地位没到,贸然称帝,不仅会给人狂妄自大的印象,更重要的是,称帝意味着不再臣服于任何势力,会加重对手打击你的砝码和决心,其他势力也不会再把你作为拉拢的对象而只会把你当做对手。而如果不称帝。对各方面都还有回旋的余地。

对于割据政权这一点尤为重要,能对抗所有的对手固然是好,但如果被集中围攻一旦失败,称帝者几乎必死无疑。最典型的莫过于元末各路起义军,遍地烽火,谁称王称帝,元朝廷就打谁。而躲在角落里强大自己实力的朱元璋,取得了最后的成功。

因此,同样属于割据政权的曹丕、刘备、孙权来说,称帝不称帝都是有自己的考量的,并不是贸然做出的决定。

一、曹丕、刘备称帝的必然性对于曹丕来说,称帝几乎是必然的。

- 曹魏已经是天下最大的势力,虽然没有统一天下,但绝对具备称帝的实力;

- 曹魏自然不可能臣服于人,也不会有任何势力有拉拢的想法;

- 曹丕之父曹操已经完成了称公建国、称王加九锡的政治地位上升,距离帝位只有一步之遥,跟皇帝的差别也就一个名号的问题,已经没有实质上的差别。

另外,还有最重要的一点,曹丕手上有一个傀儡汉献帝,从汉献帝那里禅让帝位,名义上是汉献帝主动把帝位让给曹氏的,具备法理上的合理性。

具备称帝实力,又有法理支持,因此,220年初曹丕即位为魏王,年底,曹丕就称帝了。毫不拉稀摆带。

本来如果曹丕不称帝,刘备地位很尴尬,然而,曹丕称帝了,那么对于“汉室后裔”刘备来说,称帝也是必然之举了。

从法理上来讲,刘备政权得以立足的根本原因就是“兴复汉室”。如果曹丕一直不称帝,那么,汉献帝是名义上的汉室,汉室并未“倾颓”,那么刘备也不具备称帝的理由。但曹丕称帝了,那么汉室倒了(并且刘备放出消息,曹丕杀了汉献帝),刘备这个根正苗红的汉室后裔如果不称帝,那“兴复汉室”不就成了一句空话?而称帝既能顺应人心,重建汉室,又能继续宣扬自己的政治理想,吸附那些“心存汉室”的人心,因此,刘备称帝是必然之举。

对于刘备的部下们来讲,要抬高自己的地位,也需要刘备称帝。不然的话,大家都是名义上的汉臣,现在曹丕已经“合法”的继承了汉的帝位,难道让大家臣服于曹丕吗?这显然不可能,因此他们也需要刘备称帝。

从地位和实力上来讲,刘备已经在219年称汉中王,再进一步就是称帝了。220年的刘备,正处于相对的全盛时期,除了关羽丢失了荆州以外,刘备手中还有汉中、巴蜀之地,也勉强具备称帝的实力。

从对手的角度来说,刘备本就与曹氏处于对立阶段,孙权也在偷袭荆州之后成为了敌人,刘备集团想跟孙权和曹丕一战,并没有和解的可能性,这样的情况下称帝有助于提振部队的士气,反而有利。

因此,刘备也有称帝的法理上和形势上的支持和好处,而不称帝有其坏处,因此刘备称帝也是必然的。

因此,曹丕称帝的次年春天,刘备就称帝了。

二、孙权的尴尬遍观华夏大地,随着交州士燮的归附和辽东公孙家名义上归附曹氏,名义上独立的政权仅仅有曹孙刘三家,现在曹丕和刘备都称帝了,孙权为何不称帝呢?

实际上,220年-221年之时,孙权此时还不具备称帝的合理性,称帝也不利于孙权的发展。

从法理上来说,虽然江东之地已经实际上独立了许多年,但名义上曹丕称帝之时,孙权的爵位仅仅是汉帝国的南昌侯、骠骑将军、假节兼荆州牧。

如果要称帝,至少还需要一些地位的提升和法理上的支持。而偏偏,孙权既没有匡扶汉室的借口,也没有个皇帝把位置让出来。

当然,法理上的理由还是好找的。但是从实际情况出发,虽然掌握着扬州和荆州之地,但孙权正面临着两方围攻的险境。

一方面,刘备急于报荆州偷袭之仇,从称帝开始,刘备就在积蓄实力,积极准备讨伐孙权;而另一方面,219年曹操亲自率大军在汉中取得了失败,刚刚称帝急于建立威望的曹丕,肯定会选择孙权作为练手的对象。

刘备这边孙权是避不开,那么曹魏这边,孙权就面临着到底是称帝让曹丕一起上,还是认怂给曹魏留下回旋的余地的问题。面对着这个现实,称帝等于树敌,因此任何一个合格的政治家都不会选择称帝。

孙权当然是个聪明人。曹丕称帝后,孙权就派遣使者厚礼谦卑的前去请求成为曹魏的藩属国。刚刚称帝的曹丕政治敏锐度不高,刚刚称帝就有人表示臣服当然很高兴。

曹丕顺手赐给孙权九锡,还册封孙权为吴王、大将军、领荆州牧,节督荆、扬、交三州诸军事,这下把孙权的地位坐实了。

所以说,在220年-221年间,实际情况并不允许孙权称帝。

那么,孙权是不是一直就这样称藩呢?当然也不是。

孙权的称藩收获了极大的实际利益。不仅稳住了曹丕,在夷陵之战中得以只面对刘备一个敌人;同时还使得刘备进攻的时候必须留一支军队在江北防备曹丕,一定程度上分散了刘备的力量。

随着夷陵之战,孙权战胜刘备,稳固了根据地。掌握蜀汉政权的诸葛亮遣使向孙权伸出了橄榄枝,重新结盟。既然不称帝的价值已经实现,现在同盟国已经称帝,孙权也需要一个皇帝的名头,才能跟刘禅平起平坐。因此,孙权也就不甘心对魏称藩了。

当然,这一点很快也就被曹丕察觉了。因此,接下来的几年中,魏吴之间在长江、淮河一带发生多次较大规模的战役,孙权也就无暇谋划称帝之事。

孙权也一直在为称帝之事而苦恼,没有好的机会,孙权决定创造机会。228年,番阳太守周鲂成功诱魏扬州牧曹休进攻东吴,著名的石亭之战爆发。吴军在陆逊的带领下成功打败曹休。

第二年,武昌等多地出现了封建时代的不常见现象,所谓祥瑞,比如麒麟等。于是,孙权携石亭之战的威望和所谓的祥瑞,顺利的称帝了。

总的来说,曹丕刘备称帝的时候,不称帝最符合东吴的最大利益,表面的臣服才最有利。而在这之后,孙权一直想称帝,但没有找到机会,直到228年,孙权才找到机会,因此,229年孙权就称帝了。

悦读文史,我是子彧,期待你的关注。

相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

当然有区别。

曹丕那是禅让,皇位是汉献帝公开转让的,虽然汉献帝本身不愿意,但禅让台上汉献帝捧玉玺交给曹丕这个行为说明,曹丕有足够的法理依据获得皇位。

刘备则是在曹丕称帝后,以曹丕杀害汉献帝夺取皇位的借口,用自己汉室宗亲的身份接过汉献帝的皇位。好歹,这说法也是个理由啊。

孙权没办法。曹刘都已经是皇帝,自己不称帝肯定就低一头,不管是接受曹家册封还是接受刘禅册封,理论上总得承认两人中的一位是皇帝。可承认谁是皇帝自己都不舒服啊,那就只能自己也当皇帝了。

但是,孙权没有称帝的法理依据。

所以,孙权只能含混其词地在祭天时说,天下大乱了这么多年,那曹操及曹丕都不是什么好东西啊,篡夺汉室。然后,孙权依旧说不出自己当皇帝的理由。

只能引春秋故事将汉吴并列。实质是说,我不承认曹魏是皇帝,将来与汉帝刘禅平分天下。

这些,就是孙权折腾好几年才搞出来的,当然得花些时间来安抚内部世家,大家认可了那才能当皇帝。

相比曹丕220年称帝,刘备221年称帝,为何孙权整整迟到了8年?

原因很简单,当时孙权找不到能让别人信服自己称帝的理由。后来经过八年准备,孙权基本消灭了东吴内部的不稳势力,于是他就称帝了。

中国古代,称帝是一件很严肃的事情。一方诸侯想要称帝,仅仅有兵有权还不够,关键在于有没有法统。也就是说,称帝者要拿出让别人信服自己是皇帝的理由。如果理由不充分,下场就是袁术那样。轮不到群雄去讨伐他,袁术自己内部就会分崩离析。

通俗的说就是,连你这种阿猫阿狗都能自称为皇帝,那我为什么不行?

因此称帝这件事,必须要慎重,一定要有令人信服的理由。否则天下大乱!

魏文帝曹丕敢称帝,是因为他走的是上古禅让的途径。虽然曹丕篡汉的整个禅让过程非常的搞笑,但是,曹丕代汉的合法性没有问题。毕竟他是从汉献帝手上,合法的接过了汉帝国的社稷,并成为皇帝。而且,曹丕也没有害死汉献帝。

相比于曹丕,汉昭烈帝刘备称帝的合法性就要大打折扣了。他称帝的理由有两点:

第一、曹操名为汉相,实乃汉贼。汉献帝在曹曹操手上屡遭迫害,他身为汉室宗亲,并且还是汉献帝承认的汉室宗亲,有匡扶汉室的责任和义务。

第二、宣称汉献帝遇害,否定了曹丕代汉的合法性。因为刘备仅有汉室宗亲的身份还是不够的,毕竟曹丕走的是合法程序,所以刘备宣称汉献帝被曹丕杀了,否定了曹丕的合法性。而汉献帝在遇害之后,汉室不能没有皇帝,于是刘备就“勉为其难”的继承了汉室社稷。

二十五年,魏文帝称尊号,改年曰黄初。或传闻汉帝见害,先主乃发丧制服,追谥曰孝愍皇帝。——《三国志·先主传》当时资讯极度不发达,汉献帝的死活确实很多人也不知道。所以刘备称帝,至少在当时看起来,也是合理合法的称帝。

综上所述,在汉末那个年代,称帝真的是一件很麻烦的事。纵是曹丕手握天子,天下十分他独占其七,他也要搞出一套极为繁琐且遭人嘲笑的禅让大典出来才能安心称帝。而刘备更麻烦,他还要宣称汉献帝已死,用连哄带骗的办法否定曹丕的合法性后,他才敢称帝。

最后,曹丕称帝,刘备也称帝。坐拥荆扬交三州之地的孙权尴尬了。

曹丕搞的那套合法禅让,孙权没条件;刘备的汉室宗亲身份,他也没有。孙权倒是可以宣称汉献帝被曹丕杀害,但是这并没有什么用。因为就算曹丕真的杀了汉献帝,是篡汉之臣。那恢复汉室江山后也应该是刘姓子孙当皇帝,轮不到他来坐天子。

也就是说,汉献帝有没有遇害,曹丕的禅让是否合法,都跟孙权没有半毛钱关系!

并且,孙权还有一个很致命的弱势。因为他父亲孙坚不是江东士族,而是寒族出身。后来孙坚在淮泗招兵买马兵马,孙策带着兵马杀回了江东,因此孙氏一族在江东士族的眼里,完全就是个外来户。

因此,站在公元221 年,曹丕、刘备先后称帝的背景下。孙权只有两个选择:

第一、不承认曹丕,继续以汉臣自居;

第二、不承认刘备,向曹丕称臣纳贡;

而称帝是绝不可能的,因为在江东士族的眼里的孙权,与袁术之流无异!

于是,孙权选择了向曹丕称臣。

道理嘛,很简单。曹丕和刘备,一个是代汉自立,一个延续汉室。如果他不承认曹丕的合法性,他就只能以汉臣自居。而汉朝已经不存在了,他只能承认刘备的合法性,毕竟刘备的国号是汉。但是刘备只有个益州,并且还跟孙权有仇。孙权不傻,还是当曹丕册封的的吴王要好一些。

公元222 年,孙权接受了曹丕册封他的吴王爵位,吴国正式建立。

说到这里,有个理解误区要解释一下。汉末三国时期,一个国家的建立,是以封公爵为起始时间的。比如汉献帝封曹操为魏公,就标志曹操拥有封建社稷,建立国中国,建立一个独立政权的权利了。曹操在建立公爵级别的魏国之后,他可以任命只臣属于自己的文武百官。那些他任命的文武百官不再需要向汉室效忠,也不需要食汉朝的俸禄。

如果公爵再往上提一级,变成王爵,那就等于坐实了国中之国的身份。

曹丕直接封孙权为吴王,等于承认了孙权国中国,独立于魏朝之外的藩王身份。这个时候的孙权,其实得大于失,他起码给自己谋取了一个独立藩王的身份。

然而没过多久,曹丕就跟孙权闹掰了。

就在孙权接受曹丕册封的同年,魏国举三路大军伐吴。孙权也不甘示弱,也以三路大军进行还击。最终魏军的战果不如预期,只得于次年全面引退。

为了缓和与刘备的关系,孙权正式派太中大夫郑泉前往白帝城拜谒刘备,蜀、吴两国重新通好。到了第二年四月,刘备病逝。孙权与诸葛亮缔结同盟,孙权承认了蜀汉为汉朝延续的正统身份。

至此,孙权便不再强调合法性的问题。曹丕那个皇帝,他不认;刘禅那个皇帝,孙权表面上承认,而他自己则隐忍不发,只为自己做皇帝积蓄实力。

又过了几年,孙权积蓄了足够的实力。尤其是在石亭之战中大败曹休后,孙权拥有了空前的威信。江东士族对他心悦诚服,于是他也就不再避讳称帝一事,于公元229年在武昌称帝。

孙权称帝后,蜀汉国内大骂孙权。甚至有人扬言要出征伐吴!但是诸葛亮认为,孙权早有称帝的野心。现在他已然称帝,蜀汉承认与否都改变不了这个结局。并且吴蜀弱,曹魏强,不能因小失大。于是诸葛亮便遣使赴建业,承认了孙权的帝位。

总的来说,三国君主称帝这个事情。曹丕有合法性优势,他称帝没问题;刘备靠舆论抨击曹丕的合法性,他称帝也没问题。孙权既没有合法性,也没有舆论优势,他在公元221年那个当口,没有任何能够称帝的理由。

至于孙权要隐忍八年才称帝,是因为他要为自己称帝谋取资本。毕竟江东士族视他为外来侵略者,荆州也只是刚刚收入囊中,孙权需要时间去消化反对他的势力。在经过了八年的消化后,孙权称帝已无障碍,于是孙权便于公元229年称帝了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。