员工生病了不能上班社保由谁来交?

今天我们聊一下,职工生病的社会保险问题。

虽然说处于劳动力阶段的年轻人,得病的概率较低。即使得病请个三五天假也很快好了。但是,万一是长期治疗呢?应该得到什么样的待遇?社保费应该由谁来承担?

关于医疗期的规定医疗期,又一般被大家称为病假,是指企业职工因患病或者非因工负伤停止工作治疗休息,用人单位不得解除劳动合同的时限。意思很简单,请符合条件的病假,单位不可以解除劳动合同。

病假的时间不可能无休无止,国家也是有一定上限的。职工的工龄10年以下,在本单位工作时间5年以下的,病假时间三个月,在6个月内累计病假时间不得超过三个月;5年以上的病假时间6个月。职工的工作年限10年以上,在本单位工作5年以下的,病假时间最长6个月,12个月内累计病假不得超过6个月;5~10年的病假,9个月,限定15个月;10~15年病假12个月,限定18个月;15~20年病假18个月,限定24个月;20年以上,病假24个月,限定30个月。

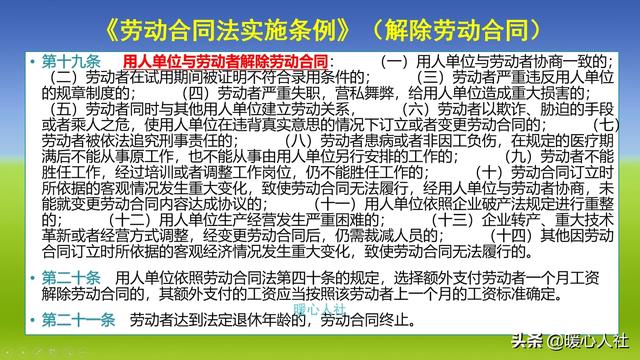

医疗期满如何解除?如果职工在限定时限内休的病假超过了国家要求,用人单位可以提出解除劳动合同。但具体操作流程是这样的,病假期满,劳动者不能胜任原工作,也不能胜任用人单位安排的其他工作的,用人单位才可以解除劳动合同。因此,必须要再安排一次工作岗位。但是,解除劳动合同要支付经济补偿。

因生病或非因工负伤经鉴定失去劳动能力的,解除劳动合同是用人单位额要额外支付6个月工资的医疗补助费。月工资,是以经济补偿金的标准为准。如果是重症加付50%,绝症加付100%。

医疗期的工资和社保待遇医疗期的工资待遇,由于不能上班,单位也不能正常发放工资了。病假期间的工资,可以低于当地的最低工资标准。依据《劳动部关于执行劳动法若干问题的意见》第59条:

职工在患病或非因工负伤治疗期间,在规定的医疗期间内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费,病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付,但不能低于最低工资标准的80%。

不过具体实施中,各个地方是不一样的。按照《青岛市企业工资支付规定》第20条;在医疗期内,停工累计不超过6个月的单位,发放给本人工资70%的病假工资。超过6个月的,发放本人工资60%的疾病救济费。超过医疗期,但用人单位未按规定组织劳动能力鉴定的,才按照不低于当地最低工资标准的80%支付疾病救济费。

实际上,病假期间的社保应以劳动关系为准正常缴纳。如果用人单位给职工不缴纳社保,这既是违法的行为,也是很不道德的行为。毕竟职工治病需要社保报销,一旦单位没有按时足额缴纳社保,职工的负担将大大加重。当然法律也规定,如果是因单位原因导致社保无法正常缴纳的,单位要承担起医保基金的报销责任。

关于社保费的负担问题,实际上仍然是单位承担单位的,个人承担个人的。不管我们的工资是否低于最低工资。这实际上是《社会保险法》等法律法规的明确规定,共同承担。比如,我们职工个人缴纳的养老保险,会按照缴费基数的8%全部计入养老金个人账户。这一部分个人账户,万一没有领取完就去世可以继承。医疗保险也是这样。所以,职工个人承担社会保险费不会亏本。

综上所述,职工得病住院的工资发放和社保缴纳是一系列很复杂的问题。希望企业本着人本原则,能够照顾好职工的权益,这样才能够暖人心,提升大家的工作积极性。否则职工只能通过维权方式维护自己的利益了。

员工生病了不能上班社保由谁来交?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,员工生病了不能上班,社保由谁来交呢?员工在请病假期间,那么实际上劳动合同关系还是跟原工作单位正常存续的,如果说你的病假时间没有超过一个月,那么也就是在半个月之内或者说更短的时间,那么你的个人社保待遇完全是由企业单位来正常承担,只不过就是你在请病假期间可能会扣除一定的工资待遇,仅此而已。

但如果说,请假的时间超过了一个月,可能还有更长的时间的话,那么这样的话你在全月的工资可能都会因为你请假的时间过长而导致全部扣除,这样一来的话,单位很难承担你的个人社保,但是没有关系,一般情况下单位通常的做法就是当月的钱,实际上他还会给你正常的来缴纳社保,因为毕竟是劳动合同关系存续期间,但是当月你个人承担的这一部分费用,如果说你没有个人工资了,那么他会从下一个月的工资当中来扣除的。

所以说当你生病好了之后重新上班,那么你上班当月的工资待遇可能会比较低,因为你一年扣除了两个月的社保待遇,当然这个社保待遇的扣除主要是我们个人所承担部分的费用,企业单位所承担部分的费用,还是完全由企业单位来支出,这一点是需要明确的。

感谢阅读,请加我的关注。

员工生病了不能上班社保由谁来交?

必须由公司交,这是毋庸置疑的。

员工生病有正常的病假,病假期间与企业之间也存在着劳动合同关系,只要这个劳动合同关系没有解除,企业就必须为员工缴纳社保和公积金。

不过这里如果是员工长期休病假,就得考虑医疗期的情况了,主要是需要关注员工病假医疗期是否到期,医疗期到期,而员工还是不能继续返岗工作,那么用人单位可以合法解除员工的劳动合同,然后不再为其缴纳社保公积金,但在医疗期未到期前,用人单位是不能解除员工的劳动合同的,也就是在员工医疗期期间,都必须缴纳社保和公积金。

实际工作中碰到过这样的一个案例,员工的医疗期没有结束,公司就直接与员工解除了劳动合同,最后员工进行了劳动仲裁,在开庭受理后,劳动仲裁庭判决公司非法解除员工劳动合同的这种行为无效,公司要么收回解除劳动合同的决定,要么给员工赔付2倍的经济补偿金,最后公司选择了前者,并且把解除劳动合同到仲裁判决这期间欠员工的工资给补齐了。

另外还有一个案例是,员工在请休了6个月病假期间,因为工资不够扣除社保,所以公司直接停掉了员工的社保,被员工发现后也同样是进行了投诉,最后社保局判定公司的行为不合法,要求公司给予了补缴,补缴涉及到比较多的利息,导致公司损失了一笔钱。

其实公司合法合理的用工,才是最节省人工成本的方式。就不要想着员工生病了就可以克扣社保,这不是一个公司该有的格局。

如果对你有帮助,欢迎点赞、转发支持;了解更多人力资源、职场信息和社保知识,欢迎关注本号,也可以直接私信沟通。员工生病了不能上班社保由谁来交?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,员工生病了不能上班,社保由谁来交? 这个问题很明显,如果说员工生病不能工作上班,那么社保还应该由企业单位来承担,为什么呢?因为员工生病期间并没有和企业单位解除劳动合同,所以说企业单位是有责任和义务继续承担员工的个人社保,并且为他发放病假期间的工资待遇。

一般遇到这种情况就是说如果在短期之内生病请个假期,在半个月之内或者20天之内的话,那么基本上他还有10个月左右的考勤,所以说这部分考勤的这个工资完全可以抵扣个人所承担的社保交费,这个是没有问题的,除非员工请假的标准在一个月以上,那么是完完全全扣除当月的工资,如果说当月没有一分钱的工资的话,那么就应该从下个月工资当中再扣除个人应该所承担的费用。

但是不应该直接停止员工的社保交费,如果在员工没有离开工作单位的前提下,一旦停止员工的社保交费,对于员工会造成不必要的影响和麻烦,尤其是在员工生病期间,如果一旦停止医疗保险的缴费,那么他将享受不到医保的报销待遇,由此而带来的后果实际上是比较麻烦的,就是说企业单位有责任先行垫付员工个人社保的缴费,然后员工上班以后进行补扣都是可以的。

感谢阅读,请加我的关注。

员工生病了不能上班社保由谁来交?

谢谢邀请!

员工在职期间生病,我们知道都会根据工龄享受一定的病假。

在相关法律条文上是这样说的:员工因患病或非因工负伤的医疗期,也就是我常说的病假。

如果要想了解病假期间的社保谁来缴,就必须了解以下几点。

病假究竟有多久?是不是只要是生病了就有病假?病假有时间限制吗?当然有,病假的最长时间是由我们的工作年限决定的。具体如下:

1、实际工作年限10年以下的,在本单位工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月。 2、实际工作年限10年以上的,在本单位工作年限5年以下的为6个月;5年以上10年以下的为9个月;10年以上15年以下的为12个月;15年以上20年以下的为18个月;20年以上的为24个月。那么如果请病假到了最长时间限制了,但还需要请病假怎么办?

这种情况只能和公司沟通请病假,当然公司有权不同意,所以公司可以提前30天或支付一个月的代通知金后解除劳动合同,并支付经济补偿金。【这个的前提条件就是病假医疗期满后,不能从事当前工作,也不能从事公司安排的其他工作。】

病假期间工资怎么算?病假工资原则上也是根据工作年限来享有不同的比例,但不得低于约定工资的60%,且不能低于当地最低工资标准的80%,高于这个肯定没问题。

病假期间社保谁来缴纳?病假期间,劳动关系仍然存续,所以公司就有义务继续缴纳社保,并且病假期间是有工资的,而且足够支付社保个人承担的金额,所以员工生病不能上班,社保仍然由公司缴纳。若员工的工资不足以支付个人部分的金额,那员工需要补足。

综上所述,员工生病了不能上班,社保应当由公司缴纳。如果公司在劳动关系存续期间停止社保,那么公司要承担因此带来的责任与后果。

员工生病了不能上班社保由谁来交?

吃了五谷杂粮?谁能保证不发生病疼![劳动法]是一部保护劳动者权益的基本大法,由其延伸出来的一系列配套规章都渋及到了职工患病或非因工负伤的处理问题的有关规定。最为关键的一条是用人单位不得因为职工患病或非因工负伤而随意解除劳动关系!各省区并就职工医疗期的长短和医疗期间的待遇问题作出详细规定。职工在医疗期满后无法正常工作可协商解除劳动关系,并由用人单位为劳动者支付政策规定的经济补偿。在职工与企业未解除劳动关系之前,用人单位应承担伤病职工的病假工资和缴纳社会保险的法定义务。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。