为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

我是萨沙,我来回答。

王朝的灭亡有一个过程,不可能一夜之间就垮掉的。

以满清为例,从1840年第一次鸦片战争被洋人胖揍以后,一直坚持到1912年被辛亥革命推翻。

期间,历经了:道光、咸丰、同治、光绪、宣统共5个皇帝。

但你能说,满清就是宣统搞灭亡的吗?

不对,宣统在位才3年时间,还是个孩子。

那是宣统时期的大臣们和隆裕太后搞垮的吗?

当然也不是,他们执政的时候满清已经摇摇欲坠,谁也扶不住了。

而隆裕太后为了维持满清,把慈禧传给她的私房钱(黄金16万两、白银160万两)都拿出来了。

这也是用尽全力了,但隆裕太后掏光了自己的腰包,有用吗?

事实证明没用。

因为其实到了光绪时期,洋鬼子大军已经攻破北京城,强迫满清签订丧权辱国的《辛丑条约》了。

至此,满清无论对国外还是国内,都已经威风扫地,没人把它当回事了。

但你能说就是慈禧太后时代的问题,也不全是。

早在慈禧太后的老公咸丰时期,八里桥战役2万多满清军队,包括上万骑兵,稀里哗啦打了半天,自己伤亡1200人。

而英法联军呢:法军死亡3人,伤18人;英军死2人,伤29人。

但能只责怪咸丰吗?

当然也不是。

道光时期,鸦片战争也就是一败涂地,英国人区区一只垃圾舰队,竟然从广州打到天津,又从天津打到南京。

这一时期1842年吴淞之战,上海地区1万清军同英国人开战。结果两江总督牛鉴先开溜,随后大家一哄而散,仅剩下陈化成身边的80多人。他们坚持作战,结果全部牺牲。

然而,此次英军参战军舰14艘,仅有2人死亡,25人受伤。

1万多清军只打死2个英国人,这是什么概念。

同样,明代也是如此。

明朝灭亡有一个过程,崇祯起到了一定的坏作用,但绝非崇祯一个人能够决定的。

至于魏忠贤,萨沙不明白为什么始终有人拿魏忠贤说事。

实际上,魏忠贤掌权时候,辽东局势已经很不好了。

然而,魏忠贤重用王化贞,后者采用错误的战略进攻势头,导致灾难性失败。

事后却杀死阵地熊廷弼,让他背锅。

熊廷弼死后,辽东防御一度崩溃。

然而在孙承宗和袁崇焕等人的战略调整下,明军采用战略防御,也是攻势防御战略,以坚城固守,发现明军的优势,建立了山海关以北二三百公里的战略防御圈。

然而魏忠贤又因为党派执政,罢免孙承宗,让高第接替其职。

高第认为关外一定会守不住,命令军队全部撤出锦州及右屯等地。

而袁崇焕率领部下抗命,拒绝撤退,死守宁远城,这才获得了宁远大捷,轰死了野猪皮努尔哈赤。

稍后,袁崇焕又获得宁锦之战胜利,但却被魏忠贤打压,被迫辞职回老家。

于是,辽东局势又非常危险。

万幸的是,魏忠贤随后被崇祯除掉,辽东局势才有挽回。

就辽东防御来说,没有发现魏忠贤有过什么贡献。相反,辽东在魏忠贤胡乱指挥下,几次濒于崩溃,完全依靠前线指挥官“将在外君命有所不受”,才得以力挽狂澜。

但一线指挥官不可能永远和中央作对,就必须袁崇焕随后也得辞职躲避祸事。

如果魏忠贤持续执政下去,明朝局面也是不可收拾。

其实今天只所以有人挺魏忠贤,目的主要是黑东林党。

东林党虽也不能单纯看做爱国知识分子,其中也有很多官僚和野心家,怎么也比下流奴才的官宦们高得不知到哪里去了。

之所以有人仇恨东林党,本质在于仇视爱国知识分子。

为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

因为魏忠贤搞乱了统治阶层内部,弱化了皇权中央集权统治力量,这种被搞乱的情况祸根遗留给了崇祯!而那是大明军力国力还是能压制住满清的,而满清那时还没完全统一关外,实力还不足。同时,天灾也比较少,也没有大规模的农民起义。所以魏忠贤阉党起的破坏作用,大明还没完全腐朽!

而到崇祯时期,虽然剿灭了阉党,但他们造成的统治力量损失祸根没有消除。同时满清已经崛起。在加上天灾连连,百姓无吃无喝无生命保障,就大规模的造反了。

崇祯赶上大明面临腐朽坍塌阶段,内忧外患,天灾人祸全部集中袭来,所以崇祯虽然也想力挽狂澜,但心有余力不足,加上大局大势的变化不可控,都被他赶上了,不亡才怪!算他倒霉!

为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

生于深宫、长于妇人、伴于太监,这就是治世皇帝的履历。所以,你别指望崇祯能够成为唐宗宋祖类的

那么,治世皇帝就没有牛人吗?

当然有,但崇祯肯定不是。他的资质不能说差,但只能说一般。不要说唐宗宋祖,崇祯哪怕能有唐宪宗李纯的手段,大明也不会亡在他的手里。

那么,治世皇帝能干什么?

归根结底就三件事:搭班子、定战略、带队伍。

唐宪宗任用了裴独、武元衡这两个强势宰相,这就是搭班子。裴独、武元衡统统是晁错型的人物,帮着宪宗皇帝玩命削藩,这就是定战略。战略要落地,就得找到具体的担当人,也就是谁去干活。大唐宗室、名将之后李愬去干。对于李愬,宪宗一朝用人不疑,什么大仗硬仗都派他去。到了宪宗的儿子穆宗朝,李愬仍是大唐股肱,只是死得太早。

元和天子神武姿,彼何人哉轩与羲。

元和天子就是唐宪宗。李商隐将其喻为轩辕、伏羲大帝,肯定是在拍马屁。但不可否认,大唐昙花一现的中兴,就是在宪宗朝出现的。

而崇祯皇帝有这种手腕吗?

别说他比不上唐宪宗,连他的哥哥明熹宗朱由校也比不上。朱由校又是做木匠、又是炼仙丹,就是这么折腾,也没把大明玩死。

崇祯登基,第一件事就是搭班子。但明朝这个班子,就没法像唐朝那么搭,所以崇祯学不了唐宪宗。

这是老祖宗朱元璋给后世皇帝们埋下的隐忧。宋朝防武将但不防文臣,而明朝连文臣一起防。朱元璋把宰相制度给废了,整个朝堂上就没有一个人能威胁皇权了。但凡事看两面,因为都是双刃剑,所以你解决一个麻烦肯定会制造一个新麻烦。没有宰相的大明皇帝,也就没有人能帮助他了,真正成了孤家寡人。

于是,这就导致一个非常严重的结果:皇帝您就要自己亲自把这个班子搭起来吧。唐宪宗任命两个宰相,然后大唐朝廷的班子就搭起来了。至于其高级官僚,是你们两个宰相的事情,皇帝没工夫管,也不想管。只要两个宰相不打架,唐朝的文武百官就别想搞党争。谁敢搞,不用皇帝动手,宰相就能把闹事的全办了。

然而,崇祯皇帝就是任命一群内阁大学士,也搭不起班子来。因为大学士跟宰相没法比,权力上差了好几个数量级。

关键是这时候的明朝官场,因为党争太激烈,你都找不到好人。东林党和籍贯党,早就掐得你死我活。党争不是坏事,要是没有党争,大明皇帝肯定会被架空。但明朝的党争已经发展到了全面系统化作战。以京察为重武器、以弹劾为轻武器,权力斗争一直是“战争”级的存在。战争之下,谁也不问:你是不是忠臣还是奸臣,就问:你是哪个党。

所以,明朝皇帝们彻底玩不转了,从万历开始,就已经被大臣们给整服了、也整懵了。满朝文武,皇帝不仅找不到朋友,而且连个干活的,也找不到。

最有标志性的事件就是熊廷弼与王化贞的经抚不和。这两个人在辽东前线掐的你死我活,女真人杀过来了,还在互相告状。

辽东彻底丢了,明熹宗也彻底怒了,索性抓起来一起杀掉。木匠皇帝的心性应该是相当沉稳的。你可以观察身边的各种技术痴,虽然不通人情,但脾气一般不坏。原因就是这些痴人满脑子装的都是自己的“大事”,没空跟你搞关系斗争。

而明朝的大臣,却有这种本事,能把木匠皇帝逼得杀人。关键是熊廷弼这个人,早年经营辽东是有大功的,要能力有能力、要勇气有勇气。结果呢?杀了还要传首九边,传首九边完了,还要追缴脏银。大臣们非说这家伙贪污了十七万两白银的军费,后来又传成家产过百万。所以,熊廷弼的子嗣也没什么好结果,被各级官吏穷追猛打,非要把贪污的银子给收回来。这就是大明的权力斗争,杀其人、毁其名,还要殃及子孙。

但,这个班子就没法搭吗?

当然有办法,因为你是皇帝啊。崇祯完全可以学他哥哥明熹宗朱由校。

除了熊廷弼一事,大明官场还有各种乌烟瘴气。所以,熹宗皇帝彻底失望,就是不能再用你们这帮人了。于是,魏忠贤这个九千岁横空出世。但你别以为魏忠贤在台上折腾了多少时间。

公元1621年以前,魏忠贤还在惜薪司搞工程;公元1621年之后,他才升任司礼监秉笔太监兼提督宝和三殿。但这时候,魏忠贤还不算大权在握。还要再等到公元1623年冬,魏忠贤开始提督东厂,这时候才算大权在握。然而,公元1627年,天启帝就死了,紧接着阉党被集体清算。所以,魏忠贤呼风唤雨,也就三年时间。

总共三年时间,你真心不能说存在一个魏忠贤时代。所以,明朝在魏忠贤手里没有亡国,这个命题就不能成立。就三年时间,对于两百多年的大明朝,就是九牛一毛。

但魏忠贤这个人很重要。因为天启帝给官僚士大夫这潭死水里注入了一股新鲜力量。你起码得把这潭死水给搅和起来吧,不能眼睁睁地看着这伙人斗得有你没我。

明朝的权力架构,可以概括为:皇帝和太监两个个农民,跟大臣们斗地主。到魏忠贤掌管东厂,可以说太监这个农民抓了一手好牌。于是,皇帝收拾大臣,就要顺手多了。

魏忠贤和太监们,对大明有功吗?肯定也不能这么说。太监只是正常权力秩序之外的旁门左道。大明亡国的时候,李自成从北京城里硬抢了七千万两白银。但公侯贵族之家仅占十分之三,太监们竟占了十分之四。所以,大明亡国,太监这只蛀虫比公侯士大夫更可恨。

但是,皇帝治国,要搭班子,却根本找不到搭班子的人。那怎么办?只能皇帝亲自盯着大臣们干活。皇帝一个人自然盯不住,所以就需要帮手,而帮手就是太监。崇祯皇帝也用太监,主要是因为自己也被大臣们搞懵了。朝臣们激烈反对过,但崇祯是怎么说的?

苟群臣殚心为国,朕何事乎内臣?

简单说,你们这些家伙,但凡能够干点儿正事,我这个皇帝怎么可能用太监当监工。你瞅瞅你们干的各种龌龊勾当,就差把我这个皇帝给卖了花钱花了。

但崇祯用太监,一是用得太晚;二是用得不如他大哥朱由校用的力度大。先看一下,没有太监的大明权力是怎么运作的:

魏忠贤死后,崇祯把各地的镇守太监都给撤了。结果就是将军身边没人盯着了。然后呢?那将军们立即只问敌我、不顾国事的死命掐。袁崇焕端出尚方宝剑,就把毛文龙给杀了。这时候的大明辽东前线,总共两个能打仗的统帅级人物,一个是袁崇焕、一个是毛文龙。两个牛人在一起,肯定互看不爽,却都是对大明有用的人。你皇帝不看着是吧?行,直接给你掐死一个。就是这种队伍,你让崇祯皇帝怎么带?

袁崇焕是英雄,诋毁英雄就是在否定历史。但这里主要是讲明朝的权力运作。后来,袁崇焕还干了一件比杀毛文龙更恶劣的事情。他这个蓟辽督师跟内阁大学士钱龙锡合计了一下,竟然直接跟皇太极议和了。你别管这么干对不对,但问题是崇祯不知道。两国交兵,打得你死我活。结果,崇祯的前线总司令,居然跟敌人暗通款曲、搞议和了。问题是崇祯一直被蒙在鼓里,他还不知道。后来,崇祯杀袁崇焕,当然是错杀、是自毁长城。但你袁崇焕办的这件事,也就别怪皇帝猜疑了。首先议和没毛病,但不让崇祯知道则是致命的。其次谁去议和都可以,唯独你袁崇焕不合适。国防部迈过总统和外交部,直接组织议和。就这种事,哪朝天子也忍不了。

这还不是最要命的。政治的本质是关系,所以你只能说崇祯的关系攻略玩得不好,带队伍的水平太差。除了死掉一个毛文龙,大明也没啥损失。但损失马上就会出现。

大明的将军们去平定农民起义,怎么就一直平定不了?从王自用到高迎祥再到李自成,明朝的农民起义军越打越多、越打越强。明朝跟唐朝不一样,唐朝的起义军里面掺杂进了大量被裁掉的藩镇军,所以战斗力特别强。大明的剿匪节奏,一直是几百个官军追着几千起义军打。但起义军就是打不死。原因不是起义军打不死,而是将军们就不想打死。打不死起义军,自己才可以一直拿着军费捞钱。到了这种程度,你还能说仅是关系攻略失败吗?

这还是领兵的将军们,而拿笔的文臣也不怎么样。满清突入长城,对北京周边进行扫荡。于是,首辅大臣周延儒出城作战。然后呢?这家伙走到通州就不动了,然后各种吃喝玩乐,任凭清军四处烧杀抢掠。更不要脸的是,周延儒还今天汇报一次大捷、明天汇报一次大捷。而崇祯呢?天天看着前线捷报,傻傻地开心笑。

这就是大明的官僚们,从上到下已经烂透了。崇祯要搭班子,根本找不到人。搭不起好班子,那就搭一个凑合用的。这个凑合用的班子,就是皇帝派太监看着大臣和将军们好好干活。

但这个班子,崇祯死活没能搭起来。崇祯朝也用太监,但没有培养出魏忠贤这种狠角色。所以,搭班子这件事就一直在努力,却一直在路上。内阁首辅换了一拨又一拨,但崇祯的执政班子却遥遥无期。

班子之所以搭建不起来,是因为没人、没队伍。所以,也根本轮不到崇祯带队伍,因为本来就没有。他哥哥天启帝,在朝用奴才魏忠贤、在外好老师孙承宗。孙承宗不买魏忠贤的账,所以被换了。但魏忠贤换的是谁?是袁崇焕,一个比孙承宗还牛的角色。这就是天启帝的队伍。你崇祯的队伍里都有谁?当然有卢象升、有孙传承这种干吏型的角色。但班子搭不起来,政治斗争又太激烈,这些干吏早晚都得在内耗中被玩死。

肯定要问崇祯朝的战略了。崇祯朝的战略自然是收复辽东。但没班子、没队伍,你让谁去执行。而且屋漏又逢连夜雨,因为灾害不断,所以1627年以后,农民起义呈指数级爆发。战略得因时而定,所以崇祯朝的战略就得外复辽东、内剿匪患。这就不是主动战略了,而是被动招架。面对这么复杂的形势,崇祯朝就得重新制定战略,简单说就是:不能内外一起开战。但是,到底是和满清还是王自成,始终就没个准主意。

李自成就要一个陕西王,你封了、我就走,甚至还能支援大明扫匪、打满清。李自成能有这个想法,你得说是从宋朝以来的儒家意识形态发挥了作用。这些人看皇帝就跟看天上神仙一个感觉,所以真没有心思非要灭了明朝、自己当皇帝。而历史上,农民起义而改朝换代的,也没几个。朱元璋是个特例,但主要是蒙古人的统治太粗放。真正能够改朝换代的,往往都是那些贵族和军阀们,这伙人才是最有野心的。

而满清呢?跟小冰河期没啥关系,这伙人在关外放马牧羊搞农耕,也不是不能活。如果满清是因为太冷了,所以必须杀到中原避寒,那蒙古人怎么没从山西杀进来。小冰河的主要影响是气候异常,于是大明内部天灾不断。所以,满清也等明朝皇帝一句话,你承认我也当皇帝,然后我就是大辽、你就是大宋。

所以,无论是内部的农民起义军还是外部的满清八旗,都没有灭掉大明当皇帝的野心。你也可以说有,但野心也是分层级的。他们的野心都没到不灭大明誓不罢休的层级。但是,崇祯的战略呢?没战略,皇帝一个人面对满朝文武百官,大家一起躲在北京城里躺死。而大明也就只能亡在崇祯手里了。

最后总结:

治世皇帝,你别指望能有什么雄才伟略。一般能把搭班子、定战略和带队伍的工作,给完成了,就已经相当不错。

魏忠贤的作用没那么大,主要是背后有天启帝的撑腰。原因是大明的官僚集团已经彻底没治了,天启帝只能在正常的权力秩序之外另找一伙人。

崇祯之所以亡国,主要是因为班子没搭起来、队伍找不到人、战略没有主见。必须要做的三件事,崇祯一个也没有做成。

崇祯也肯定是倒霉透顶的皇帝。因为农民起义在他哥哥天启帝死了之后,才呈指数级爆发。所以,在最该考验班子、战略和队伍的时候,他这个大明皇帝却一件也没做成。

为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

1368年,朱元璋建立了大明王朝,1644年,崇祯帝朱由检煤山自缢,明朝灭亡。明朝国祚276年,共历经16位皇帝。明太祖朱元璋去世后,葬在南京。明朝第二位皇帝朱允炆在靖难之时失踪,不知去向。明代宗朱祁钰因‘’南宫复辟‘’,去世后没有葬入皇陵,其他十三位皇帝去世后,都葬在北京昌平的天寿山,也就是今天我们常说的十三陵。

明朝皇帝个个都是奇葩,明太祖朱元璋从一个乞丐,经过努力成为了大明王朝的开基者。明成祖朱棣以‘’清君侧‘’之名,成功取代侄子建文帝,登上皇位,后迁都北京,建造了规模宏伟的紫禁城。明英宗‘’土木堡之变‘’被俘,明宪宗朱见深深爱比他大17岁的万贞儿,明武宗朱厚照自封大将军,明神宗朱翊钧近30年不上朝,明熹宗朱由校只爱木匠活,明思宗朱由检勤勤恳恳,在位17年,换了几十个内阁首辅。

对于大明王朝,我们熟知的应该是月黑风高的锦衣卫,惨无人道的东厂和西厂,这些在明朝特有的机构,始终有一层揭不开的神秘面纱。对于锦衣卫、东厂和西厂的设立,我认为不外乎一个原因:就是统治者对自己的不自信,对众臣的不放心。

朱棣虽然一直不大待见长子朱高炽,但他却非常喜欢朱高炽的儿子朱瞻基,因此有说朱高炽是因为儿子朱瞻基才登上皇位的,朱棣重点培养孙子朱瞻基,出征时也把他带在身边,朱瞻基也确实是个文武兼备的人才,但朱瞻基年轻气盛,喜好玩耍,被称为‘’促织天子‘’,朱瞻基和父亲开创了‘’仁宣之治‘’,但朱瞻基也开创了宦官干政的先河,他一手培养的宦官王振,最后导致了‘’土木堡之变‘’时明英宗朱祁镇被俘。

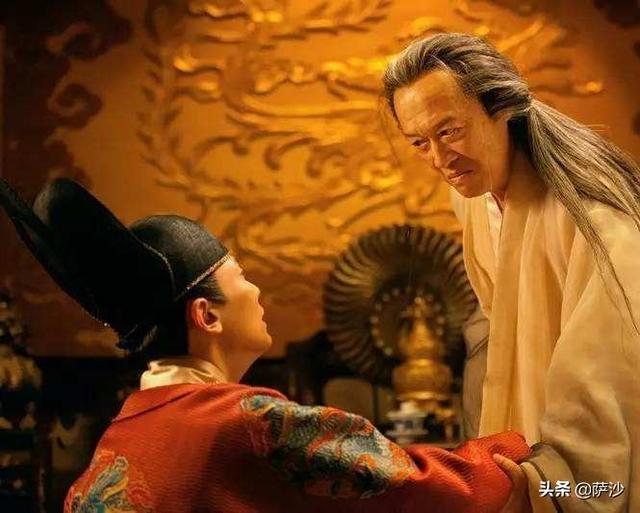

明武宗时期又出现了一个专权太监刘瑾,刘瑾就是那个把王阳明逼成圣人的太监,不过刘瑾的胡作非为最后还是惹毛了明武宗,落个惨死的下场。在整个大明王朝,最著名的太监可能要属魏忠贤啦!魏忠贤号称‘’九千岁‘’,一人之下,万人之上,他的主子明熹宗朱由校是个热爱木匠工艺的皇帝,他对朝政不感兴趣,因此魏忠贤一手遮天,干了不少坏事。

魏忠贤是个奸臣,历史早有定论,但魏忠贤是不是一点好事也没做吗?那也不是,魏忠贤掌权时期,他大力减轻老百姓的负担,并在边关上重用袁崇焕等名将,但他的政策却触动了大地主和大商人的利益,因此与代表大地主和大商人的东林党人水火不容,魏忠贤打击东林党人,使东林党人权力边缘化,因此魏忠贤得到了广大人民的拥护。

可明熹宗在位时间实在太短,去世时又没有子嗣继承皇位,只好由异母弟弟朱由检继位,朱由检即崇祯皇帝。年轻的崇祯帝面对内忧外患的大明,有着雄心壮志,一心想重振大明王朝。崇祯非常简朴,工作也是兢兢业业,他起用东林党人,诛杀了魏忠贤。他的行为迎来了一片叫好声,仿佛大明复兴有望。

病入膏肓的大明要想恢复元气并非易事,崇祯心急如焚,在任用内阁成员时,虽尽量任人唯贤,可当短期内没有明显的政绩,他就换人,这种用人之举,使得内阁成员根本无法安心工作,更别谈干出业绩,人人自危,内阁成员像走马灯似的换人。

当李自成大军逼紧北京城时,崇祯想召集众臣商量一下应敌对策,当崇祯敲响那神圣的钟来召唤群臣时,竟然没有一个人前来,失望的崇祯此时明白了,他所倚重的东林党人只是一群自私自利的小人,他们在面对国难时冷漠无情,大明不亡,已经不可能了。于是崇祯在太监王承恩的陪伴下,逃到了景山公园的煤山上,咬破中指,留下遗诏,自缢身亡,大明王朝也随之灭亡。

站在历史的角度公正的说,魏忠贤虽排除异己,陷害忠良,但他却始终忠于皇帝,心中还有大明天下,虽有时手段卑劣,却也是为了生存。东林党人却不同,他们想到的都是自己的利益,是一帮自私自利的家伙。因此说明朝的灭亡,虽从万历时期已经埋下了祸患,但加速明朝灭亡的却是东林党人。

为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

这?咋说呢!

窃以为,当一个王朝烂到了不能再烂的时候,腐败,或许倒也不失为是一种“治国”的有效手段。这,大概就是人们常说的以恶制恶吧!

大明王朝到了天启那会儿,不仅外部已经出现了不安定因素,如满清的崛起。内部也出现了前所未有的荒唐。一个斗大的字也识不了一筐的太监,居然摇身一变成了九千岁不说,还得到了天下人的认可。不然,为啥全国各地都会争先恐后的给他建生祠呢?!

魏忠贤,他有过十年寒窗苦读后所获得的金榜题名吗?没有。他有过一刀一枪在边庭上为保卫国家而立下的赫赫战功吗?没有。那么,他凭什么一下子就坐在了比宰相的官还要大?比王爷的爵位还要高的位置上?并还能让天下人都听从他的指挥呢?

他无非就是使用了一些个阴损毒坏的流氓手段,通过拉拢腐蚀以及残忍打压异己等做法、达到了顺者昌逆者亡的目的而已。

在魏忠贤“治国”的时期,法制法规的作用怕是不如这个老太监的一句话管用吧?仁义礼智信怕是不如跟我干就能让你升官发财的做法更有实效吧?由此看来,当一个王朝处于一个乱世的时候,流氓手段或许真比正经八百的治国理念更有效果、更起作用。要我说这个魏忠贤呀,他不仅把皇帝琢磨透了,也把当时的国人给看透了。在当时的大明朝,甭管他是官员还是子民,大多数人还就真吃他这一套。不信您就算算:他天启一共才当了七年皇帝,更何况他刚当上皇帝时,魏忠贤不过还是一个名不见经传的普通太监呢。可他为什么能够在天启后期的短短两三年里,就一下子名倾天下?还一下子就令天下人为之倾倒了呢?

到了崇祯即位后,似乎是铲除了邪恶,利用了满腹经纶的正直之士,但无论哪一个正直之士能够在全国、在朝廷内外能够有魏忠贤当时在人们心目中的影响力呢?在国人眼里,没有影响力就意味着没有权威性,所以也就不能将崇祯的“治国理念”顺利的贯彻执行。我以为:这,或许就是大明朝没有亡于魏忠贤、却亡于崇祯的一个重要因素吧?!

同小木匠天启皇帝比,崇祯似乎更勤政、也更有作为。但是不是可以说:大明恰恰就是亡在了他的这些个作为上了呢?

依我看,天启是大智若愚,而崇祯只是表面精明罢了。

当我没有治理天下的能力之时,用恶人去治理,而我只需把这个恶人治理住就行了。这就是天启!

当我自己知道没有治理天下的能力时,又不放心放手的让别人去治理,因为我还知道我缺少把握大臣的能力,缺少用人不疑疑人不用的心胸。所以,处处想放手又放不开手,处处想自己处理又缺少大权独断且深谋远虑的能力。这,应该是崇祯觉悟了以后才能对自己的认知吧!

虽然说魏忠贤十恶不赦,但是如果崇祯当上皇帝后,不思有所作为,只需装傻充愣的由魏忠贤继续掌管天下的话,大明,或许还真的能够再延长几年寿命!

以上,就是我对此问题从另一个角度上的一点看法,您认为呢?

为什么明朝在阉党魏忠贤手里没有灭亡,而是亡于明君崇祯之手?

冰冻三尺非一日之寒,

病生五脏非一岁之果。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。