“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

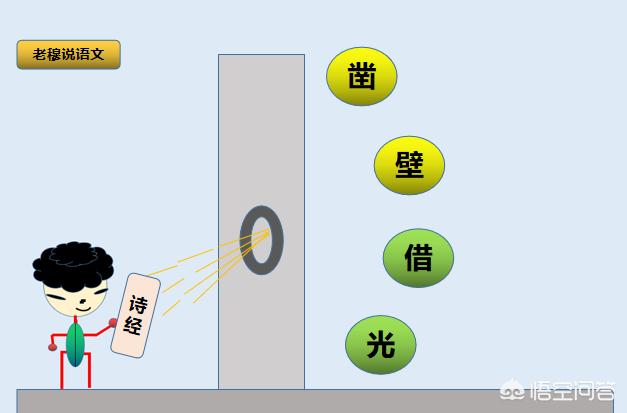

老穆小时候最喜欢的三个小孩就是“凿壁借光的匡衡”、“勇于砸缸的司马光”和“闻鸡起舞的祖逖”。

他们的励志故事,让老穆在那个贫寒年代,充满了动力,不畏严寒,不怕酷暑,一直保有一颗奋发进取的心。

在老穆眼中,幼时的匡衡和幼时的司马光都是一个“敢做敢为、头脑灵活”的孩子。倘若他俩都是死脑筋,又怎么会有“凿壁”和“砸缸”的举动呢?

老穆认为,这就是“破坏美”,甚至还有“暴力美学”的影子。

老穆曾经做过一个大胆的猜想,倘若将司马光和匡衡互换一下身份,那么,司马光会不会“凿壁借光”呢?匡衡会不会“勇于砸缸”呢?

老穆想了很久,认为会的!

你们觉得会吗?欢迎大家在下方评论区留言。

咱们今天重点来说“匡衡”。

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?老穆认为,不是语文老师不敢告诉你,而是没必要告诉你!学生只要记住他“勤奋好学、不畏艰难”的奋发精神就可以了。

语文,就是语文,不是历史课!倘若语文课上对学生过多地去拓展延伸,会分散学生的注意力,毕竟都是小学生嘛!

倘若是初中生、高中生,甚至大学生的话,倒是可以拓展延伸一下。

匡衡,他的历史地位其实很高,但人们往往只记住了“凿壁借光”的故事,为什么呢?

【1】古代当大官的贫家子弟多如牛毛,因而没有什么好说的;

【2】古代当官中敢于“凿壁借光”的,我想就匡衡一人。

综上所述,人们只记住了他的“凿壁借光”而忽略他官至丞相也是很正常的事情。

官至丞相的匡衡,最后为何会落败呢?我们接着往下看。汉元帝封匡衡为乐安侯,其侯国食封土地本为三十一万亩,这是非常高的荣誉。然而,匡衡利用郡图之误,非法扩大食封土地四万多亩。

到了汉成帝时,司隶校尉骏等告其"专地盗土"(指扩大国界),被免为庶人。

被贬为庶人的匡衡,不消几年光景,就病死于家乡了,就此,一代经学大师、汉朝名臣永远离开了······

【结束语】“人非圣贤,孰能无过!”匡衡虽然犯错被贬为庶人,但“瑕不掩瑜”,人们对他的功绩及励志故事还是十分尊崇的。你们觉得呢?

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

人的一生有很多变数,历史上多少声名显赫的人物,因为贪婪、因为徇私舞弊、因为玩忽职守等而身败名裂,比如小时候“让梨”的孔融,做官后,虽有学问,但在大敌来侵之时,竟然弃城而逃,丢下满城百姓,连自己的妻儿也遭到杀害。

另一位耳熟能详的人物,少年时贫困潦倒,家中连油灯都长不起,只能靠“凿壁偷光”发奋读书,最终成为学识渊博的大儒,官至丞相,最终却因为贪图封地而被免为庶人,最终抑郁而终,这个人就是因“凿壁偷光”的故事而一直被我们所熟知,所崇拜的勤奋学习的楷模——匡衡。

我们学习匡衡勤奋好学的精神并没有错,而匡衡凭借着自己的勤奋也拥有了大学问,特别是对《诗》的理解,无人能及,被当时的人们所推崇,一度拥有很高的声誉。

那时候,在读书人中流传着一句话:“无说诗,匡鼎来;匡说诗,解人颐。”意思是说,没有人能解说的诗,请匡衡来解说 ,一定可以让人满意。

一开始,学问有成的匡衡并无助于仕途,许多儒生为他抱不平,纷纷联名上书朝廷,要朝廷起用匡衡,可见匡衡的学问和名气之大。

也正由于众人的推崇,朝廷派人考察此人,受到当时的太子太傅萧之望的赞赏,于是仕途之路被打开,后来太子(汉元帝)继位后,在太傅萧之望的推荐之下,匡衡开始入京做官,之后他的上书受到皇上的赞赏,于是从郎中到光禄勋、御史大夫,最终做到了丞相的位置,并被封为乐安候。

然而,匡衡拜相封候两年后,极为欣赏他的汉元帝去世,汉成帝继位,匡衡着手弹劾朝中佞臣石显,而匡衡的麻烦也因此按二连三的来了,一方面因为朝廷内的权势之争,匡衡被质疑为何汉元帝在位时不弹劾如此罪大恶极的佞臣,被冠于玩忽职守之罪,但是汉成帝念及他的功勋并没有计较,之后儿子又因醉后打死人被抓做牢,其弟竟然谋划劫狱解救被告发,吓得匡衡光脚到皇帝那里请罪,汉成帝又原谅了他,但是接而连三的事故让他在朝廷中的声望大大降低。

而一直迷恋官位的他并没有引咎辞职,最终他因为自己乐安候封地多了400公顷又被人告发,此事也暴露了他贪婪卑劣的一面,而他自己也因此被免为庶人,一夜之间,身败名裂。

究其原因,匡衡最终从位及人臣到被免官身败名裂,原因就在于被长期的高官厚禄腐蚀了思想,拿封地来说,本来已名正言顺的分给了他3100公顷的田地,但仍不满足于既得利益,当发现这3100公顷的土地中多了400公顷之时,并不责令下属将其还回去,而是授意下属弄虚作假,将400公顷土地据为已有,但“要想人不知,除非已莫为”,正是这种贪婪的心理,这种对居高位无人能把他怎么办的官僚思想,令他忘记了那么多的圣贤书中的教诲。

无论是在史策人物传记中,还是在现实生活中,我们都不难发现小时候勤奋读书,一身正能量的人,真正做了高官后,却有些人被纸醉金迷的官场腐蚀了思想,贪婪也好,别阿谀奉承、上媚下谄也罢,都是为了保官位,追求所谓的名利权位。然而,“历览古今多少官,成由清廉败由贪”,个人真正的功德圆满应该在于奉献自己,造福人类并教育好自己的子女,让他们能将家庭名节与荣誉传承下去,成为对社会有用的人。

总之,我们读史也好,读文学传记也罢,都是为了“以史为镜可以知兴衰,以人为镜可以知得失”,拿匡衡来说,青少年时期的发奋读书的精神确实值得我们学习,而后期使权贪污,两个儿子也没有教育好,也令我们警醒,只是老师们在讲到匡衡时,只希望学生能汲取他勤奋好学的精神力量,不想讲他为官后做的错事,以免抹杀了其勤奋好学的榜样的力量。

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

小时候听到老师讲的凿壁偷光的故事后,我也想学习他那样好好读书,谁知道隔壁是一对年轻的新婚夫妇,后来,我的学业就荒废了……

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

总体还是对付吧。私自扩大自己的封地面积,最后免为庶人了。汉书说他是一代名相

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

那是因为你没问而已,有什么不敢告诉你的

“凿壁偷光”的匡衡,长大后干了什么,语文老师不敢告诉你,为啥?

又是一个骗人的故事!!首先,匡衡所处的时代和环境,那个时代还没有科举制度,是举孝廉!一个人有符合统治者的德行,就可被举荐,就可当官。在这个前提下,再回想凿壁借光的故事。那时的居住环境是什么样的呢?是像今天的我们一样,住着楼房,和邻居公用一面墙吗?那时的照明条件会是全屋无死角吗?匡衡出生在今天临沂兰陵县匡王村,是村啊!那时家家是院落,有谁家会和邻居家紧紧挨在一起?光影实验很多人都做过,就是给你在洞前放一盏灯,墙那侧的你都看不清字!更别说那时夜晚都是屋中间点灯,角落和边缘都是黑暗的。最后想一想凿壁借光的事别人是怎么知道的,漆黑的夜里,一位有德才的人,突然推开匡衡家的房门,发现一束温暖的光照在匡衡稚嫩的脸庞上,他被感动了,他被教化了,他逢人就宣扬匡衡的事迹,让匡衡被当地官员知晓,并被举荐给朝廷。再有就是匡衡的邻居发现了那个洞,他也被感动、教化,到处宣扬匡衡。但大家都忽视了汉代的书,是纸吗?不是,是竹简或木简,这些书的价格远远高于蜡烛和灯油,而且前面说,匡衡是在村里,一户农民买的起书买不起蜡烛!!!????故事如此的励志,如此的感人,但一切都是谎言,鸡汤还是少喝,喝多了也中毒!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。