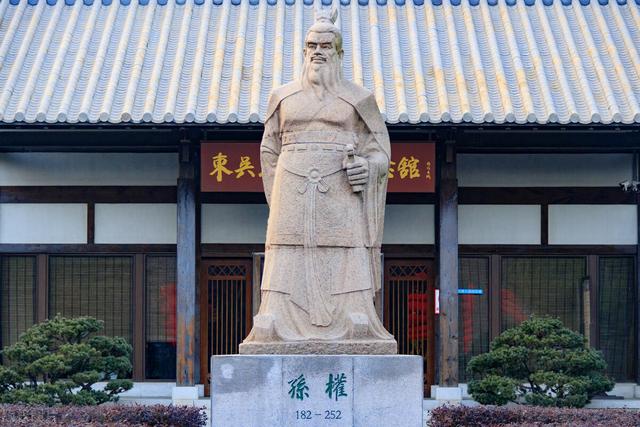

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

孙权如果追封哥哥孙策为皇帝,那就意味着孙策的儿子也有继承皇位的权力。根据古代立嫡立长的规则,孙策是嫡子又是长子,应该由孙策一脉继承,这给孙权带来很大麻烦。

这个天下的确是孙策打下来的,但是真正经营和巩固的是孙权,真正将江东之地变成孙家的地盘的人是孙权。孙权希望自己这一脉能够传承皇位,而不是哥哥这一脉。

有人一听马上就会提出反驳意见,司马师不是没有当过皇帝,司马昭的儿子司马炎当了皇帝为什么要追求自己的伯伯呢?

这里的情况与孙策不一样,司马师就一个养子叫司马攸,他亲生的都是女儿。你猜司马攸是谁的儿子?

他是司马昭的儿子,也就是晋武帝司马炎的弟弟。司马师没有儿子,所以司马昭才将自己的儿子过继给哥哥。

追封司马师为景皇帝,庙号世宗,这样是没有任何后果的,因为不管怎么样,从立嫡立长的角度来说都是司马炎的位置,轮不到司马攸。

虽然如此,司马炎追封司马攸之后给他带来了不少的麻烦。因为司马炎的儿子资质不怎么样,特别是太子司马衷就是一个智商有点欠缺的人物。

司马衷最有名的一句话是当大臣向他汇报老百姓没饭吃了,他的第一个反应是没饭吃了为什么不吃肉?

大臣觉得让司马衷继位显然对晋朝不利,于是推出司马攸。

及帝晚年,诸子并弱,而太子不令,朝臣内外,皆属意于攸。——《晋书·卷三十八·列传第八》

司马炎当然不愿意这个弟弟继位,所以让他回封地齐国,结果这么一折腾司马攸就气病了,不久就死了。

死后,司马炎就伤心死了,但大臣对他说齐王得到天下的民心,他的死是社稷之福。听完司马炎就不哭了,最后位置也顺利地传下去了。

从司马炎这一件事情你可以看出孙权为什么不追封自己的哥哥为皇帝了。

孙权封孙策的儿子吴侯,后来改封为上虞侯。孙权建立的是吴国,他将孙策的儿子一开始封为吴侯其实也有深意在的,突出这个地位不一般,后来改封为上虞侯,其中的意味相信你们能读出一二。

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

三国里面,孙权是最后一个称帝的,称帝后第一件事就是追封父亲孙坚为武烈皇帝,兄长孙策为长沙桓王。那么孙坚为什么要把父兄区别对待,只给兄长追封为王呢?

黄龙元年(229年),孙权于武昌筑坛登基称帝,建国号为吴,孙权也是三国三寡头(刘备、曹丕、孙权)里面最后一个称帝的。根据《三国志》所载:“追封父破虏将军坚为武烈皇帝,母吴氏为武烈皇后,兄讨逆将军策为长沙桓王。”孙权称帝,追封了父亲孙坚为皇帝,却仅仅追封兄长孙策为长沙桓王,都是至亲一家人,孙权为什么要厚此薄彼,追封不公呢?要知道,孙权还是接棒兄长孙策才获得江东统治权的。

东吴从草创到建立,经历了两代三个人的共同努力,初平二年(191年),长沙太守孙坚奉袁术之命出兵征讨荆州刺史刘表,不幸战死。孙权九岁即丧父,一直由其母吴夫人悉心教导。 孙策投靠袁术后,但袁术并没有重用他,不得已,孙策在舅父吴京,堂兄孙贲的支持下南渡长江,大败扬州刺史刘繇。到建安五年(200年)孙策已取得吴郡、会稽、庐江、豫章、丹阳五郡,为后来割据江东奠定了基础。

正当孙策踌躇满志,欲大展宏图建立不朽功业的时候,建安五年(200年),孙策被许贡门客刺杀,身受重伤。临终前,孙策召孙权接替其位,并对弟弟说了一番推心置腹的话:“举江东之众,决机於两阵之间,与天下抗衡,卿不如我;举贤任能,各尽其心,以保江东,我不如卿。”当时孙权才不过十九岁,孙策却能以江东托付,这也可见孙策对弟弟是足够了解也足够信任。

此后,孙权果然不负兄长所托,不仅保全江东不失,还实现了三分天下有其一的天下格局,孙吴政权成为与曹魏、蜀汉三足鼎立的大国。孙吴的建立,是孙氏两代三个人共同努力的结果,可是孙权却为何独追封父亲孙坚为帝,而且把兄长孙策封了个长沙桓王呢?

首先,孙权这么做是为了使皇位传承能掌握在自己这一系

孙坚追封为武烈皇帝,孙策追封为长沙桓王,而孙吴政权,孙权是建立者。若把孙策追封为帝,则他的儿子也同样拥有皇位继承权。这当然是孙权不愿意看到的,孙权晚年太子孙和与鲁王孙霸争储,孙权不得已,处死鲁王孙霸,废掉太子孙和,改立幼子孙亮。如果中间出现孙策的儿子加入太子之位的争夺,这无疑对东吴的长远发展是不利的。 孙策被追封为长沙桓王,正是为了杜绝孙策子孙将来争储,使皇位传承牢牢掌握在自己这一系。

其次,追封兄长为长沙桓王小,是为了淡化他在东吴的影响力

东吴的基业是孙策奠定的,没有孙策,十九岁就扛起统一江东大旗的孙权,未必能够实现父兄的夙愿。孙策白衣渡江,在进占江东的过程中招揽了很多人才,如周瑜、张昭等江东名流,皆视孙策为兴邦之主。

孙策临死前,将整个江东地盘及追随他的这些人全托付给弟弟。待到孙权登基称帝,他需要强化自己在东吴内部至高无上的地位,因此,追封兄长为长沙桓王,主要也是为了淡化孙策在东吴的影响力,凸显自己一代枭雄的霸主形象。

最后,孙权确实是在追封兄长这件事上包藏私心

孙权追封兄长孙策为长沙桓王,但这个王爵,是不能由孙策的儿子承袭的。孙策长子孙绍,原受封吴侯,这个吴侯,远比其他的侯爵尊贵,因为孙策和孙权都曾经做过吴侯,孙绍受封吴侯,甚至比承袭长沙桓王爵更有意义。

但孙权这个小心眼,算盘打的贼精。很快的,孙绍的吴侯爵位就被收回了,被改封了个上虞侯,都是一脉相承,孙权的子孙后代可以称帝封王,孙策的子孙后代却永远只能是个侯爷,连个王都做不成。如此说来,说孙权忘恩负义也并没有错。

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

公元229年,47岁的孙权终于在武昌正式称帝,国号吴,都建业。成为三国里最后一个称帝的,此时距离他18岁他执掌江东已经是快三十年了。孙权登基之后,追谥父亲孙坚为武烈皇帝,追封长兄孙策为长沙桓王。

孙权这么做的最主要的原因就是证明一点,意思就是他的法统,地位和社稷都来自父亲孙坚,而不是哥哥孙策,由他父亲传位给他,帝系一脉只能由他这一系传承,孙坚一系没有继承帝位的可能。这才是孙权封大兄孙策一脉为王的根本原因。如果孙权将孙策也一样追谥为皇帝。这就使得孙策一系的后代有继承帝位的可能,这显然不是孙权不愿意看到的。应该说。孙权也是出于保护孙策一系的后代,如果真的追谥为皇帝,难免后世会有纷争。

孙权称帝后的行为,对比一下司马炎称帝后的操作实在是差得太远,司马炎把父亲司马昭,兄长司马师都被追封为帝。而当初孙策临终前把江东托付给了孙权而没有给儿子孙绍,这里除了儿子年幼和孙权有能力之外,这么做肯定是说明兄弟感情深厚。对比之下,孙权的行为有些薄恩寡义。但如果我们仔细深想一下的话,这正是孙权对大哥的爱护,孙权封大哥为王主要是为了避免嗣位问题节外生枝,孙权晚年二宫之争和其后的权臣争斗杀得是尸横遍野,但始终没有牵涉到孙绍,最终得以善终。如果孙权尊孙策为帝,搞不好孙策的儿子逃不了二宫之变。

三国里面最没有资格登基的就是东吴了,孙权登基有些勉强。不追封孙策还有一点就是当初孙策征服江东的过程中与江东世族结怨太深,对江东世族多有屠戮,与世家大族结下了血海深仇,最后本人也直接死于与江东世家的斗争之中。封孙策为王应该是孙权与江东世家大族妥协与和解的体现。江东世家大族是不能接受孙策被追谥为皇帝的。害怕孙策后代登基继续对江东世族再次举起屠刀。换句话说,江东世族是不能同意孙策的后代也拥有皇位继承权。

孙权追封孙策为桓王本来就是合情合理的一件事情,历史上又有几个皇帝追封自己哥哥为皇帝的,孙权之前的历史上就没有弟弟被封为皇帝的例子,帝王需要向天下灌输君君臣臣父父子子的观念,这样才能从根源上减少国家动乱的可能。确保政权的稳定性。封哥哥为王,就是向江东世族证明我哥与我无关。东吴天下是父子相继。长沙桓王这个谥号可以说取得是处心积虑,用心良苦。从个人角度来说,孙权这么做,既可以让自己这个皇帝显得名正言顺,又可以抹去孙策的功绩,从而建立自己的政治形象。当然,孙策是奠基者不假,但孙权也并非坐享其成。

总的来说,孙权追封长兄孙策为长沙桓王是正确的,没有任何可以指责的地方。孙策功绩是很大,但他只是草创,将江东政权真正发扬光大的是孙权。从这一点来看,孙策封王符合他的身份。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

众所周知,三国之中,曹刘孙三家,唯有孙权是守成之君。东吴这份儿家业他是从父兄手中接过来的。然而孙权称帝后,他的父亲被追封为帝,哥哥孙策却只追封了个长沙桓王,孙权为什么要这样安排呢?

这个其实很正常,孙策毕竟还有儿子,追封孙策为帝,他的后代该如何自处?如果孙策没有后代,那封他个帝号也没什么关系。你比如司马懿他们家,司马师死后,传位于司马昭,而司马炎继位后将伯父和父亲都追封为帝。

其中一个很重要的原因就是司马师没有子嗣,唯一的儿子司马攸还是司马昭过继给他的,所以便不存在后代争位这样的情况。

所以最关键的原因就是这个名分问题涉及到权力,而在权力面前,亲情得靠边站。

孙策的政治身份尴尬,封孙策为帝,吴国政局必定会受到影响。要知道九五至尊,天子之位,无数人都会觊觎,特别是孙策得后代子孙们。孙策打下的天下,他们却不能继承,你让他们怎么想?估计心里都不舒服,但是没办法,他们在名分上确实没有资格,因为孙策只是长沙桓王,其子孙只能是诸侯,而不能是皇族。

孙权若追封孙策为帝王,必然造成一个极为麻烦的政治隐患。

其一,追封孙策为帝便等于是默认了“兄终弟继”的合法性。倘若孙权过世,皇位的继承人应该是孙权的两个弟弟,还是孙权的儿子?其二,若追封孙策为帝,孙策的子孙是否有继承皇位的合法权?

这一系列的政治问题都需要谨慎的考量,因此,为了避免“继承权”出现问题,导致祸起萧墙,孙权必须放下兄弟之情以大局为重。

其实话说回来,即使是不考虑孙权“家天下”的私心,不追封孙策为帝,也是说得过去的。

因为孙策有立业之功,却无治国之劳。

东吴基业基本就是孙坚、孙策和孙权这三父子弄出来的。其中在创建家业的过程中,孙坚和孙策无疑是功劳最大者。

首先孙坚,镇压黄巾军,发展孙家势力;剿灭区星,获得朝廷信任;讨伐董卓,拯救江山社稷,赢得百姓口碑;依附袁术,雄霸江东数郡。

如果将吴国比作一栋大楼,孙坚便如同吴国的“地基”。孙坚白手起家,用满腔热血和一片丹心在乱世之中不懈的打拼,孙坚聚沙成塔,积裘成衣,一步一步的将曾经赢弱不堪的孙氏家族领导向割据一方的乱世枭雄,孙策是东吴政权的开创者,亦是奠基者,理所当然被追封为武烈帝。

而孙策: 跳槽袁术,发展各人势力;突袭庐江,获得巨额创业资金;力挫江东四大家族,横扫黄祖,统一江东。

孙策是一个合格的继任者,他完美的继承了孙坚的野心,以及百折不挠的韧性。 孙策最大的功劳,便是为吴国构建起了一个大致的发展框架,如果说孙坚是柴,那么孙策就是一团灼热的火,二者前赴后继,点亮了孙氏家族的光明,但是功劳归功劳,资格归资格,我个人认为,孙策没有被追封为“帝”。那也是说得过去。

孙权: 一定江东,联合江东四大家族,消灭反抗孙吴政权的个别势力;二吞江夏,统万民、安一方,一子定六郡;

三战赤壁,开创三国鼎立之局面;四守东吴,施仁政、积兵马、屯粮草,广纳人才。 五挫西蜀、斗北魏、讨伐五溪蛮夷,实现东吴的长治久安。

孙权是保护“火种”的勇士,于乱世之中扛起万斤重担,身后是阴霾,身前是山隘,一路走来步步为艰、危险重重,只因逃不开一世雄主的命运,如果说孙坚是地基,孙策是框架,那孙权就是东吴的一砖一瓦。

所以我说孙策虽然有立业之功,却无治国之劳。

比起孙坚打天下之功,和孙权坐天下之功来看,孙策更像是一个短暂的过渡期,虽然他的功劳不可磨灭,但决然到不了被追封为帝王的程度,况且孙权称帝之时,孙策已经过世近三十年,孙策在东吴影响早已经被江东百姓淡忘,因此追封孙策为帝毫无政治利益可言。

毕竟孙策已死,所以封帝也好,封王也罢,一切都只不过是孙权笼络人心的政治手段。

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

历朝历代的建立者,都会在登上大位之后追封自己的先人。

东吴的建立者孙权也不例外,他正式称帝后,追封自己的父亲为“武烈皇帝”,这也是一贯的传统没有任何问题。

然而问题在于,孙权是从其兄孙策手中接过的家业,但他只追封了哥哥一个长沙桓王的爵位而已,并没有追封为帝,孙权的做法令人似乎有点心寒。

那么,孙权为什么追尊父亲为帝,可只给哥哥封了个王呢?

猜测一:因为礼法不合按照古代宗庙的昭穆制度,天子七庙,家族的始祖在宗庙的正中位置,永远不能够挪动,后世的子孙分列左右享受祭祀。

通常,宗庙左边为昭为父,右边为穆为子,以此排序。

孙权追封自己的亲爹没有问题,但追封亲哥哥的话,那就有问题了。

孙策毕竟与孙权同辈,要是也进入宗庙当中,那么就直接打乱了昭穆制度的次序,这在古代是不合乎礼法的。

因此,有人觉得孙权是因为这个原因,最终没有追封自己的哥哥为皇帝。

不过,这样的解释似乎也是苍白无力的,因为当时就有完全相反的例证。

晋武帝司马炎称帝之后,不仅追封了自己的父亲司马昭与祖父司马懿,连自己的伯父司马师也被其追封为了世宗皇帝,与其父亲同辈。

其实,昭穆制度之中,大多数情况下的确是左昭右穆,但并不一定是左父右子,因为在先秦时代的周王室宗庙里,就有不少是兄终弟及,兄弟俩一起入宗庙祭祀的。

严格来说,昭穆制度反应的是长幼先后的次序,而不是父子关系。

因此,孙权是因为昭穆制度不允许而没有追封哥哥的说法,是完全不成立的。

猜测二:出于对兄长后代与自家的保护历来帝王之家少有亲情,同室操戈的事情屡见不鲜,即便是手足兄弟,也常有兵刃相接反目相对的时候,这绝对不少见。

孙权是孙策的弟弟,当年孙策临终,在四个弟弟里选中了孙权,并没有传位给自己年幼的儿子孙绍,对孙权来说,哥哥对他是有大恩的。

而孙策的膝下,也只有孙绍这么一个儿子。

按照原本的规矩,孙绍是孙策的继承人,乃是长房一脉,他的继承次序是要优先于孙权的儿子们的,但因为孙策选择了兄终弟及,改变了这个局面。

从此之后,孙权这一脉成为了正脉,而孙绍这一边成了旁支。

可即便如此,孙绍的身份仍旧因为他是孙策的儿子而变得非常特殊。

倘若孙权追封了哥哥孙策为皇帝,那么孙绍必然就应该封王,而且孙绍这一支就拥有了皇位的合法继承权,毕竟他的父亲有皇帝名分。

皇室内部争夺皇位的事情,从来都不少见。

或许在孙权在世的时候能够把持局面,让不好的事情不发生,但是他归天之后,那一切就都非常难说了,什么都是有可能的。

不追封孙策为帝,这也就是变相否定了孙绍的皇位资格,他还改了孙绍“吴侯”封号,这样既能保全孙策的后人,也保全了自己的后人。

当然,这是理论上的,因为后来孙策的后人还是无端卷入争位而丢了命。

猜测三:孙策的确没有追封为皇的资格历来对于孙策的评价,都认为其是东吴的奠基者,没有他与其父孙坚,自然也不可能有后来开创东吴江山的孙权。

孙策打下江东六郡,为弟弟孙权的事业奠定了优良基础。

不过在历史上,孙策薨的时候,东吴已经丢掉了庐江郡,当年的六郡剩下五个。

并且,由于孙策在世的时候对于江东各大族各种打压,而其意外离世后,各世族纷纷起来开始要反对孙家,这让孙家的形势非常危险。

《三国志》:转斗千里,尽有江南之地,诛其名豪,威行邻国。

也是因为江山有点危险,孙策怕自己的儿子不是个儿,所以选中了孙权做接班人。

孙权可不是完全继承了哥哥的江山,他的能力是非常强大的。

其掌握江东之后,逐渐消除了危机,使得孙氏家族在江东的事业转危为安,并且东吴的地盘也不断扩大,还得到了二十多个郡。

与哥哥孙策不同,他对江东的大族采取拉拢,而非打压,取得了良好效果。

严格来说,孙权可不是个守成之君,反而是为东吴开疆拓土,立下赫赫大功的真正奠基人,孙策的功劳与其相比,并不出挑,甚至逊色不少。

追封孙坚为皇帝,自然也不是因为他的功劳,而是孙坚是孙权的父亲。

然而,孙策的功劳虽然大,但还不至于让其拥有被追封为皇帝的资格,这一点晋朝的司马师又不同,因为司马师完全有资格。

孙权为什么追封父亲为帝,却只给哥哥孙策追封为王?

这是渣权出于政治考虑,想要用这样的方式彻底断绝了孙策一脉在之后篡自己子孙帝位的念想。

渣权没想到的是,渣权的亲孙子,后来的东吴末帝孙皓比他还渣,直接把孙策一系从肉体上消灭了。

孙权是公元229年称帝,追封了父亲孙坚为吴大帝,却对亲手将东吴基业给自己的哥哥孙策封了一个长沙桓王。

而孙策活着的儿子连王位都没法继承,只被封为吴侯,后改为上虞侯。

孙策是200年去世的,距离孙权称帝已经是将近30年了,所以渣权不给他追封帝位,也没有多少人反对。

孙策可以说是东吴政权真正意义上的缔造者,孙坚时代充其量就是袁术手下的一方势力而已。而孙策接班后,带领老班底到达江东,建立起了东吴政权。

孙策去世时,将东吴基业传给了弟弟孙权,这是出于政权安稳的考虑,更是作为哥哥对孙权的信任。

某种意义上,孙权是对得起孙策这份信任的。因为在他掌权之前,东吴政权的班底还是从江北带来的淮泗将士,江东本土大族是被镇压的地位。而到了孙权这里,他不再单纯使用暴力手段镇服本土势力,而让江东大族子弟进入到了权力中枢,陆逊、顾雍等大量江东人才进入东吴,使得东吴政权更加稳固。

但毕竟是从孙策手中接过来的权力,如果将哥哥也封为帝,那么也从另一个角度上承认了孙策子孙也具备成为皇帝的可能。

所以,孙权封孙策为长沙桓王,就是为了断绝这种合法性的存在。

还别说,孙权的这个做法短时间内确实保护了孙策子孙孙绍、孙奉等人,东吴的宫廷斗争比曹魏,蜀汉可精彩多了,孙权一脉的儿孙们打的狗脑子都出来了。

但是好景不长,孙权的孙子孙皓上位称帝,算是把爷爷的渣发挥到了极致,于是孙策的孙子孙奉在劫难逃,以莫须有的罪名被杀害,孙策一系就此断绝。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。