-

孟子说:人本善;荀子说:人本恶,最初的人性到底是善是恶?

最初的人性一半是善,一半是恶!孟子和荀子各说对了一半!最初的人性一半是善,一半是恶! 在后天到底是善多,还是恶多,取决于他身边是一个什么人。最初的赤子半善半恶,可善可恶。如果从小在寺庙里长大,很有可能被培养成为一个小沙弥。行善念佛,乐善好施。如果从小被杀人狂魔带大,很有可能被培养

-

孟子曰“人性本善”,荀子曰“人性本恶”。所以这人生于天地之初始,到底是善是恶?

孟子与孔子都是三岁丧父的苦出身,向往人间仁义的美好世界,满腔热情推行"仁政",故一路宣讲"人之初,性本善"。而荀子是富家子弟,从小遵循"弱肉强食"观念,一心想治国须铁腕,自然不以"妇人之仁"看问题,倾向"性本恶"也就顺理成章了。以中华民族厚德载物的仁义,应提倡"性本善",看我美丽

-

孟子说不以规矩,不成方圆,这句话中的“规矩”该如何理解?

孟子说:不以规矩,不成方圆。好比木工,没有寸尺,不成家俱。好比厨师,没有调料,不成菜肴。好比国君,沒有边界,不成国境。凡事预则立。当年楚王约定刘邦和项羽,谁先攻进秦都咸阳,谁就立国君。楚王看刘邦大度沉稳,倾向于刘邦。等到项羽一路横扫,灭敌无数,千辛万苦赶到咸阳,咸阳早被刘邦一路轻

-

孟子说人人皆可为尧舜,你对此怎么看?

教育是根本,任何文明都是教化而来的。畜牧业的匈奴一支往欧洲而去,一支被农业为主的东方文明所融化。教育是从小开始的,十年树木,百年树人。受到高等教育的,德智体全面发展,人人都可以成为精英。在社会主义时代,劳动人民当家做主,接受了新文化的普世教育,共同建设社会主义的美丽大家园。毛主席

-

山东历史十大名人:孔子、孟子、诸葛亮、王義之……你认识几位?对他们有什么看法?

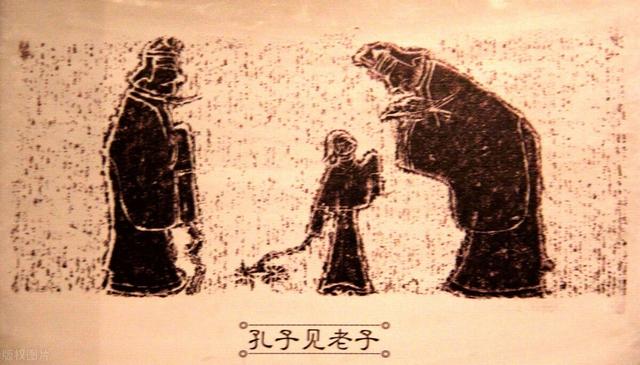

上次讲了东西南北中的中和北,这下就要讲东了。中国东,唯有山东一家。山东是中国文化的制高点。周天子下的中国,姜太公和周公的封地都在齐鲁大地。周朝大史官老子和孔子丶孟子都出生在这一热土上。孔子年青的时候拜访老子就是两人历史上的一次不寻常的邂逅。日后,两人都建立了道教丶儒教而载入了世界

-

历史上有哪些圣人?孟子是不是圣人?

两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。中国历史圣人无数,都是各家门派的开山鼻祖或顶尖人物。有文圣孔夫子,武圣关大帝。有兵圣孙武丶诗圣杜甫和各行各业的代表人物茶圣丶药圣丶画圣…,现代还有一个聂棋圣。在儒家,孟轲是孔子的孙子的学生,但青出于蓝而胜于蓝,孟轲学而有成,发扬光大了儒家学问,被儒

-

桑叶子有什么功效?

桑叶具有疏散风热的功效:桑叶能够用于治疗风热感冒和目赤肿痛等症状,经常与菊花一起配合使用

-

孟子说:“墨翟杨朱是禽兽。”如何理解这句话?

看了几个朋友的回答,很受启发。先此致谢。有的朋友从孟子口才好,很能辩论开始,得出孟子很能骂人的结论。既然常骂人,可能就不会是什么好鸟。如果有了这种对儒家的先入之见,对这一问题的讨论自然也得不出什么有益的结论。当然也就无法说明为什么在那么长的历史时期,儒家能在中国文化中独领风骚。

-

孟子说「君子之泽,五世而斩」,有什么正例和反例?

君子之泽,五世而斩。是《孟子》的话,是说君子开创的事业,可以给后代带来恩惠和好处,可是,这个好处会慢慢消耗怠尽的。大概经过五代人的时间,基本上就没有影响了。按现代一般的理解,一代人创下基业之后,如果子孙不努力,只靠吃老本,那么经过一段时间之后,就会坐吃山空。但是,孟子在提起这句话

-

孟子和孔子都被称为圣人,为什么有的人会觉得孟子没有孔子的影响力大呢?

两个原因:第一,孔子才是儒家的创始人;第二,两个人的主张不同。因为两个人的理念对于封建社会统治者来说意义不同,孟子的地位与影响力远远比不上孔子,主要还是因为两个人的主张不一样。孔子主张维持礼仪秩序与等级制度;孟子认为“民为贵,社稷次之,君为轻”。如此一来,很明显的,封建社会的统治

-

孔子、老子、庄子、孙子、孟子之间有什么关系?

孔子是儒家的创始人,据《史记》记载孔子曾经向老子问过道。当时老子送给孔子一句话:聪明深察而近於死者,好议人者也。博辩广大危其身者,发人之恶者也。为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。因为老子是谁本身就存有争议,所以孔子与老子这一段对话也是存疑。不过大多数人都相信孔子与老子有过对话。

-

你支持孟子说的“人性本善”,还是荀子说的“人性本恶”?为什么?

我始终信奉“人性本善”,然就事论事看,人天生便有“两面性”,正面+反面才能组成完整的一撇一捺一个人。事物无绝对,复杂的人心更不能只看一面。六合之中有日便有月,时空之外有白天方有黑夜。世间之味,有甜才知涩。寰宇四方,有寒冬才迷恋暖阳。苍茫大地,如太极两方,黑白相生,这才是宇宙平衡的

-

古代尊称孔子孟子为“二圣”,难道后人真的没有超越他们的吗?

事实上,孔孟之学传承2000年不中断,并成为中华文化主流,后世有两人可与匹敌,但超越他们的,唯独一人耳。春秋战国时代是中国历史上,文化最为辉煌灿烂的时代,2000多年来,中国古代再也没出现过如此灿烂的文化创新。我们现在传承下来的诸子百家,儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、纵横家等等

-

孟子说:“君子有三乐”,“三乐”是哪“三乐”?

孟子说的人生三乐是:自己的父母健在,兄弟们平安无事,这是第一大快乐。做的事上对得天,下对得起人,这是第二大快乐。能得到天下人才而对他们对教育培养,这是第三大快乐。“君子有三乐”出自于《孟子·尽心上》:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于

-

历史上有人说朱元璋一直想砍了孟子,并且删除了《孟子》的重要内容,为什么?

孟子(约前372年-前289年),姬姓,孟氏,名轲,字不详(子舆、子居等字表皆出自伪书,或后人杜撰),战国时期邹国(今山东邹城市)人。伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。 孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论

-

朱元璋为什么不喜欢孟子,还把他移出孔庙?

大约洪武二十七年左右的某天,明太祖朱元璋处理完奏章,习惯性地拿过一本书研读起来。朱元璋赤贫出身,没上过一天学,如今当了皇帝,身边全是一帮满腹经纶的家伙,肚子里不装点真家伙,岂不被这帮自以为是的家伙耻笑?这一天老朱读的是《孟子》,跟大儒们比,他虽然近似于半文盲,但也知道孟子地位的重

-

孔子、老子、庄子、孟子、荀子、墨子、韩非子,中国最顶级的人才,为什么尽出春秋战国?

春秋战国在学术上是一个百家争鸣的时代,也是中国哲学思想的最高巅峰时期,同时奠定了统治中国几千年的主流思想。与同期古希腊文明交相辉映,形成了以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系。首先,文化学术的飞黄腾达离不开对经济上的依赖。毕竟吃饱了才有闲功夫胡思乱想。随着奴隶制的灭亡,生产力得

-

孟子如何惹的朱元璋,以至于牌位曾一度被逐出孔庙?

因为朱元璋不赞同孟子关于民贵君轻的思想,所以他很生气。话说有一天朱元璋翻看《孟子》时,读到《离娄章》这一节时,看到了一句话,这句话原文是: 君之视臣如手足,则臣视君如心腹;君视臣如犬马,则臣视君如国人;君视臣如土芥,则臣视君如寇仇。我们知道,孟子是亚圣,主张仁政,民贵君轻,为儒家