-

《史记》里面写的五帝是黄帝,颛顼,帝喾,尧,舜,那么黄帝打败的炎帝算什么?

中华民族是炎黄子孙。主要就是炎、黄两大部落融合而成。传说三皇之一神农氏,就是炎帝,在六千年前是最强大。后来黄帝战胜炎帝,成为神州大地新霸主。后人把轩辕氏黄帝尊为共祖。鲁迅有诗:我以我血荐轩辕。就是一腔热血报答中华老祖宗。中华文明上下5千年,当以黄帝统一神州为分水岭,因为黄帝令仓颉

-

《大秦帝国》与《史记》《战国策》有出入,该相信哪一本?

史记与战国策,虽是古书,但属于史书。大秦帝国虽是现代书,但属于小说。史书以严谨著称,小说以构思宏大见长。一般史书是后朝史官,对前朝历史予以总结。会有贬前褒今的立场,但总体上会以史实为依据,按序描述。小说,就是站在时代的高度,对古人进行评判,可以结合大量野史和心理剖析,可以段段带悬

-

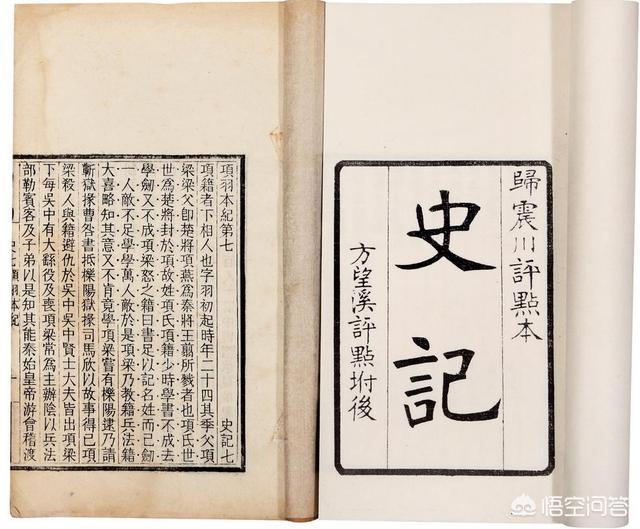

项羽为何能在《史记》中列入帝王本纪?

司马迁第一个为中国的历史做了全面总结,从三皇五帝写到了西汉。要知道他是在为李陵辨护而遭到汉武帝残忍的宫刑的悲惨境遇下,倾注全力完成了史记。他对汉武的不仁虽然没有公开的怨恨,但他决不像后来写历史的讨好当朝丶贬低前朝,因而客观地写出了项羽在历史中的地位。项羽在推翻秦王朝后,曾以西楚霸

-

为什么被后世誉为“历史的长城”的《史记》中并未对古中山国进行详细记载?

古代大小国家多如牛毛,史记不可能面面俱到。夏丶商丶周,到了周朝天下尚有八百多国,司马迁顾不过来一一叙说。像足坛总要报道五大联赛的世界级球星,中国自从聘请了名帅名将拿了亚冠,外国开始转播中超,才有了六大联赛之说。史记为古代列了"四大刺客“,都是赫赫有名的。事实上刺客多如牛毛,司马迁

-

史记里说鸿门宴时项羽有四十万大军,项羽真能指挥四十万大军吗?

鸿门宴之前,按照楚怀王心的约定:谁先打下秦都咸阳,捷足先登,谁就是未来天下之共王。怀王有心成全刘邦,尽是一马平川,很快就进入咸阳,子婴抬着棺材投降。刘邦约法三章,秋毫无犯。萧何只乘机将皇家图书馆打包而回。项羽一路尽是打硬仗,却也让他一路过关斩将,来到了咸阳旁。此时项羽已俨然成了"

-

为什么《史记》中没有为司马错列传?

谢邀。个人觉得,这个问题提的不太准确。司马错是司马迁的祖上。按《史记》的体例,司马迁共写了十二《本记》,三十《世家》,七十《列传》。但列传只有六十九篇,最后一篇是《太史公自序》。它虽不以列传命名,实际上也是列传之一,它是以列传排序的。因此,《太史公自序》实际上就是司马家的家族传记

-

《竹书纪年》的尧舜禹篡夺说,能推翻《史记》禅让的记载吗?

看到这个问题,真是让我哭笑不得。谁在《竹书记年》里看到了尧舜禹篡夺说,谁又在《史记》中看到了“禅让说”。真正读过两部古典文献的人,大概都不会这样说。置疑历史,随意曲解历史,或是更改历史,成为这些年来一些人哗众取宠的手段。当然,哗众取宠的背后,都有是有目的的。不仅现在,历史上也是这

-

为什么《史记》中没有汉惠帝刘盈的本纪?

司马迁开创了记传体著史的体例,对后世影响很大。后世各朝为前代修史,沿用的都是这一体例。可见《史记》对后世影响之大。但司马迁评价历史的标准,还是与后世有所不同。汉武帝之后,儒家思想逐渐成为占统治地位的政治思想,史家修史,对人物和事件的评判,所用的也是儒家标准了。但是,司马迁自己,却

-

《史记》没写三国鼎立事件真正原因是什么?(别较真,此问答为娱乐)?

因为司马迁没学会穿越。

-

《竹书纪年》早于《史记》,司马迁编的《史记》为何与《竹书纪年》大相径庭?

感谢邀请!众所周知,《史记》是西汉学者司马迁所著,成书于汉武帝时期,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。多年以来,一直被认为是史家正朔,乃“正史”之首,在历史学界地位极高。而《竹书纪年》的成书年限上要早于司马迁的《史记》,这部书由是由春秋时期

-

史记跟竹书纪年哪本记载的内容更真实?

公元3世纪,即西晋咸宁年间,“摸金校尉”(盗墓贼)不准,发现了一座战国大墓,墓主人乃是战国魏襄王。不准在魏襄王墓中收获颇丰,盗墓界因此而震动,魏襄王墓被盗的消息也不胫而走,最终传到了官府。于是官府将墓葬封锁,并对墓葬进行了抢救性发掘!而在这一过程中,他们发现了数十车记满古文的竹简

-

历史上哪个皇帝以无作为表现形式的休养生息最典型?

说到“无为而治”必然就想起了汉朝初年的几代皇帝,而真正无作为的皇帝,那就是刘邦的儿子,汉惠帝刘盈。刘盈为人宽厚仁慈,再加上母亲吕雉的强势,这个皇帝在历史上可以说当真是几乎没有作为,深入贯彻落实了“无为而治”“休养生息”的汉朝国策。刘盈年少继位,但性格非常软弱,为人友爱而仁慈,极力

-

根据《史记·梁孝王世家》,窦太后、汉景帝和梁孝王之间是什么样的关系?

汉文帝皇后窦氏,为文帝刘恒生育了三个孩子,长女馆陶公主刘嫖、次子汉景帝刘启和幼子梁王刘武。根据历史的记载,窦太后对于长女刘嫖与幼子刘启宠爱到无以复加,然而对于自己的皇帝儿子刘启,却有点“冷冷淡淡”。也许是自己第一个孩子,也许是女儿更贴心,窦太后宠爱刘嫖,留命百年之后将自己所有私人

-

《史记》中为什么司马迁将张良、萧何等人放入世家,而将韩信归入列传?

进入世家的标准是起码得传二代,比如张良死后,儿子张不疑继位,萧何死后,萧禄继位,韩信死后谁继位?韩信是被灭族的,光凭这么一条他就没有资格进入世家行列。列传的排列也是很有意思的:张耳陈馀列传、魏豹彭越列传、黥布列传、淮阴侯列传、韩信卢绾列传这是《史记》中的编排顺序,这些人都曾经被封

-

史记里说霍去病十八岁的时候,汉武帝“幸”了霍去病,这个“幸”是什么意思?

这个幸字经常与贵字相连,【贵幸】就是说地位尊贵且受帝王的宠信。也常与宠字搭配为【宠幸】表示地位高的人对地位低的人的宠爱。含有因为喜欢而对一些错误不加苛责或给与超出应有赏赐的意思。说直白点就是喜欢的降低原则的意思,但只用于地位高的人对地位低的人。另外常用的组合还有;幸顾(帝王临幸垂

-

现代还有像古代一样专门记“史记”的史官吗?有像类似“史记”的书一直在编撰吗?

首先纠正一点,《史记》是司马迁私修的历史,并不是官方正史,是司马迁死后很多年才得以发行的,私修历史在古代是不允许的。史官是有的,但所编的都是前朝历史,记录本朝的应该是《起居注》或者是《实录》,《起居注》一般不外传,所以留下来的并不多,”古之人君,左史记事,右史记言,从汉代以后开始

-

古代有《史记》,现代有哪个可以与其相提并论?

《史记》有三大特点,有一个超越的希望渺茫,另外两个就别再想了,不可能出现超越,如果说并列,除了《汉书》和《后汉书》《三国志》还多少有些相似,其他的根本不能与《史记》相提并论。不过这几部史书的水平距离史记还有不小的距离。先说虽然希望渺茫,但还是有可能超越的;古来文无第一,武无第二,

-

为什么到战国后期才提到匈奴的问题,《史记》最开始写到匈奴是赵国的李牧抗击匈奴?

《史记》里面专门有《匈奴列传》一篇。匈奴没有形成之前,是以一个个游牧部落存在的。还没有形成一个强大的民族。当时华夏民族也是处于融合发展的状态。北有戎,南有蛮。中华不绝如一线。在长期的征服和同化之后,华夏民族终于慢慢统治了中原地带。当时被驱逐到北方的胡人也在逐渐的融合,他们最终形成

-

《史记》中孝文帝一生勤俭执政,而汉武帝一生追求长生,是作者故意掩盖汉武帝的功绩吗?

《史记》被称为谤史,主要原因是司马迁思想里残留的贵族意识,他对刘邦这些人的态度都在书中表达出来了。汉武帝和司马迁有个人恩怨,而司马迁时,汉武帝还活着,没有给活人立传的。所以,司马迁在汉武帝的传中就不那么明说,只把封禅最主要内容写写。不过,汉武帝的事迹,他在其他人的传记里都提到过,

-

请简单的介绍一下史记?

我年轻时阅读过《史记》,限于篇幅,我只能大概说一下《史记》的优和劣的部分。鲁迅说《史记》是“史家之绝唱、无韵之离骚”肯定有它的道理,不妨我们来说一说!汉武帝时期的司马迁年轻时周游列国,曾到过战国时期四公子住宅,到达过楚汉相争的古战场,也看到了楚人居住地的人彪悍。写《史记》时大量的