-

《虎啸龙吟》李严背着诸葛亮给阿斗进献美女,真的是为了蜀国好吗?

首先我们先来了解下李严,李严刘璋时期就一直在益州跟着刘璋,在蜀地的影响力很大,在刘璋时期就是差不多一人之下万人之上的地位。后来在跟随刘备,在益州本土派里很得刘备欢心,刘备兵败后,在永安宫一起和诸葛亮被刘备任命为托孤大臣,受到重用,要是说他不想蜀国好那是不可能的。但他为什么瞒着诸葛

-

如何评价唐国强,陆毅,王洛勇版诸葛亮?

这三个人饰演的孔明都很不错,但如果一定要选的话,我认为唐国强>王洛勇>陆毅。唐国强版本的诸葛亮演出了诸葛亮的那种仙风道骨,仿佛所有的一切尽在掌握当中,做什么都仿佛很轻松样的,镇静自若。更加演出了诸葛亮的那种英锐之气。特别是三国后期上方谷袭击司马懿的时候,唐国强把诸葛亮开始的喜悦到

-

诸葛亮在世时为何不杀奸臣黄皓?

首先我们先来说下黄皓这个人,黄皓是谁?他是三国时期蜀汉的一名宦官,在刘禅登基后,便开始对这位君主阿谀奉承。黄皓此人,嘴皮子功夫非常厉害,经常给刘禅拍马屁,拍得那叫一个天花乱坠,而刘禅天生就想的少,没有那么多心机,所以也吃这套,慢慢地就相当宠幸他的这位大臣。那么有这样一个人在刘禅身

-

如果荆州还在街亭没失,上方谷也没有突降大雨,诸葛亮是否能战胜魏军并收复魏国?

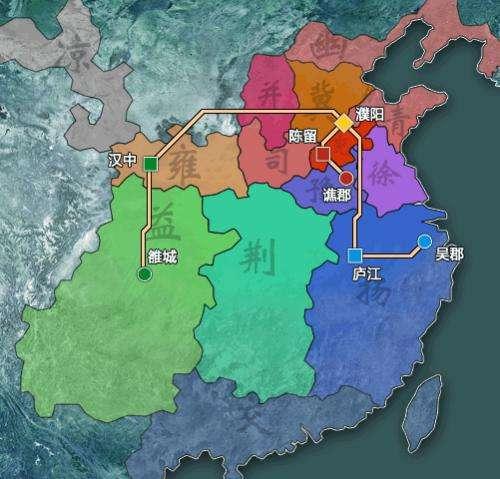

谢邀,以下只代表我个人观点。要是真有这么多如果,我认为诸葛亮有机会打败魏国,光复中原。我认为只要有荆州当时还在的情况下,诸葛亮北伐成功机会很大,甚至不需要街亭沒失,还有上方谷不降大雨。因为荆州如果还在的话,出现这倆种问题的概率还是很低的。一件历史大事的改变,后面的事情都会跟着变嘛

-

世人真的没找到诸葛亮的墓吗?

这里就有俩种说法了。一种是说诸葛亮的墓就是如今定军山的武候墓,还有一种说法就是定军山是诸葛亮的衣冠冢,诸葛亮的墓一直还没找到。第一种较官方说法是当时诸葛亮由于当时病死于五丈原军中,死后葬在汉中的定军山下,是为武候墓。如今已被列为全国重点文物保护单位。第二种说法来源则是由于诸葛亮当

-

诸葛亮如果不投靠刘备会怎么样呢?

谢邀。我觉得即使诸葛亮不投靠刘备,天下也迟早三分,不过天下能早一点一统倒是真。没有诸葛亮刘备还是一样会找别人去东吴当说客,一起抵挡曹操,孙刘联盟面对大敌曹操是势在必得的,虽然东吴境内主和派不少,但周瑜加上孙权这个老大都是偏战的,既然要战就定会和刘备联手,多个人多份力量嘛!所以即使

-

诸葛亮为什么不取代刘禅成为国君?

谢邀。诸葛亮是蜀汉的肱骨之臣,皇帝刘禅都要尊他为相父,是蜀汉的顶梁柱,那他为什么不取代刘禅呢?1.忠心诸葛亮是个忠臣,他骨子里就是个忠义之人,又受刘备白帝城托孤,知遇之恩之大,自己无以为报,只能尽其一生为刘备一家效力。诸葛亮之所以被称为鞠躬尽瘁,死而后已也正是由于他的忠心让我们感

-

诸葛亮是政治家还是军事家?

谢邀。我觉得诸葛亮是政治家,同时也是军事家,但在这俩个方面相比较的话,诸葛亮的政治强于军事。诸葛亮在历史上一直都是处理内政为能,一直都是巩固大后方的存在,刘备取益州时,坐守荆州。刘备伐吴时,坐守益州。作为蜀汉的丞相,亲近百姓、不滥用权力、对人真诚、胸怀宽广、法令严明。蜀国上下即怕

-

诸葛亮作为三国中的神人,政治、军事能力出色,还是一个发明家,那他发明过什么东西?

诸葛亮在历史上以其处理内政的政治能力和对蜀汉鞠躬尽瘁的忠诚为大家所熟知,由于政治能力的过于突出,掩盖了他的其他长处,其实诸葛亮还是一个大发明家,曾有过很多发明,对后世有着深远影响。这里就列举一些诸葛亮的典型发明。一、馒头馒头是诸葛亮在平定南蛮班师时,突遇江面上狂风大作,当地人欲用

-

为何诸葛亮不除掉谯周?

诸葛亮于情于理都不会除掉他。一、诸葛亮与谯周神交已久,虽不算至交,但也是好友,他们两只是政见不同而已。谯周之所以要阻止北伐,是不想再发动战争,劳民伤财,他是代表川中主体利益的。诸葛亮北伐则是为了存活,毕竟不打蜀汉就是慢性等死。他们都有着自己觉得正确理由,但都不是为了自己的一己私利

-

魏延和陈式违令战败,诸葛亮为何杀陈式,而不杀魏延?

说到陈式之死就得分演义和正史看待了。一、先谈谈演义演义中记载诸葛亮北伐时期,陈式和魏延因不满诸葛亮的做法(陈式觉得诸葛亮不会用兵导致陈仓之败,而魏延不服诸葛亮不用子午谷奇谋),于是不听命令,擅自进兵,中了司马懿之计,导致兵败。而后来的诸葛亮为了正军法,杀了陈式,但却放过了同样的主

-

为什么诸葛亮死后嘴里含7粒米?

谢相邀。诸葛亮死后嘴里放弃7粒米或许是出于死前为蜀汉尽最后一份力,又或许是出于一种礼仪。一、诸葛亮口含七粒米源于三国演义“诸葛亮死于五丈原”那回。原话是:我死后不得大张旗鼓地马上发丧,你们作一个大龛,让我的尸体坐于其中,口中给我含米七粒,脚下点明灯一盏,军中安静如常,切勿举哀,如

-

诸葛亮死后,蜀汉又存续了29年,真是因为刘后主治政有方吗?

不能说他主政有方,只能说他有自知之明,比较听话。虽然诸葛亮死了,但诸葛亮留下的东西还在,诸葛亮一生为蜀汉呕心沥血,他死前已经为蜀汉铺好了路。诸葛亮留下最重要的东西就是吴蜀联盟,吴蜀一直是联合抗曹的,即使诸葛亮死了,联盟依然在,两者共进退,牵制曹魏。诸葛亮时期就已安抚了南蛮,平定了

-

诸葛亮是如何预言武则天称帝的?

诸葛亮能预言武则天称帝这种奇事,如果真有的话,把诸葛亮推向神坛的罗贯中不可能不把它写入三国演义里。毕竟演义里的诸葛亮能借东风,能七星灯续命,再多个技能大家也不会感到惊讶!罗贯中都没提,诸葛亮预言这种事很有可能就是后人杜撰,用来神化诸葛亮的了,毕竟诸葛丞相鞠躬尽瘁,死而后已,已然是

-

《出师表》里的蜀汉大将向宠,有哪些表现?为何诸葛亮如此看中他?

诸葛亮看中他,最大原因是因为他是先帝刘备看中之人。《出师表》里不仅有诸葛亮夸向宠的话,还有有一句重要的话,那就是“先帝称之曰能”。向宠是向朗的弟弟,是蜀汉后期的新星,只不过他在小说三国演义里几乎没有登场,这让大家对他很陌生,认为他没多大才干,因此很多人似乎很好奇为何他能被诸葛亮所

-

孔明火烧30万曹军面无惧色,火烧藤甲兵为何却说“必损阳寿”?

不知道这个火烧三十万曹军指的是不是赤壁之战,但不管是火烧30万曹军,还是火烧藤甲兵,这都是演义里的说法,真实历史并非如此。在演义里,孔明也不止烧了这些,还有火烧博望坡,火烧新野,火烧上方谷等。而为何唯独在火烧藤甲兵时,说了必损阳寿,这应该是演义里的漏洞了。这里就不谈正史,按照演义

-

诸葛亮生前最后一计,要求他的棺材往南抬,绳断便葬,这是为什么?

这个是民间野史中的记载,正史三国志中没有提及,就连小说三国演义也没有谈到过。 故事是这样的,当时诸葛亮在死之前,要后主刘禅命四个壮汉,在其死后,抬着用粗绳捆好的棺木,一直往南走,在绳断棺落后下葬。 这个故事大致是后人为了突出诸葛亮的神机妙算,计谋出神入化而造的,这个壮汉抬棺则被后

-

诸葛亮死前遗言,为什么要4人抬棺往南走,绳断便下葬?

诸葛亮死时的下葬处,在正史《三国志》中有记载,即亮遗命葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺,敛以时服,不须器物。所以诸葛亮的墓按正史来说大致就应该在定军山了,正史上诸葛亮个人并没有向谁刻意隐瞒自己葬在那个地方。不过诸葛亮的墓以山为体,没用墓室、没有陪葬之物,只有一口棺材,从这些墓葬特

-

诸葛亮真的死在五丈原吗,五丈原在哪个地方?

公元234年,诸葛亮最后一次北伐曹魏,并相约了东吴孙权在东边策应自己,来达到自己东西夹击曹魏的目的。诸葛亮很想与魏军一决胜负,但司马懿却率领魏军背水筑营,想以持久战消耗蜀军,毕竟粮草一直是蜀军的心病,粮草没了,蜀军自然不战而退。司马懿坚守不出,于是诸葛亮在五丈原下扎下营寨,屯兵于

-

诸葛亮死后,凭一己之力杀死魏延的马岱,后来去了哪?结局如何?

当时诸葛亮死于北伐途中,大军密谋撤退,但魏延不赞同撤退,并与早与不和的杨仪交恶,于是两人都向后主举报对方要造反。正当后主不能下定论之时,朝中大臣董允、蒋琬都表示更相信杨仪一些,认为魏延造反可能性大,毕竟杨仪是文官。在朝中认为魏延可能造反后,魏延其实就处于劣势了。而王平进攻魏延时又